在全球汽车行业格局中,Stellantis曾是一颗耀眼的新星——由意大利菲亚特、美国克莱斯勒、法国标致雪铁龙历经两次合并组建,成立仅2年就以年销640万辆的成绩跻身全球第四大车企,2023年净利润更是高达186亿欧元,力压通用、福特等老牌巨头,甚至比比亚迪多卖出100多万辆,堪称汽车行业合并重组的“成功范本”。然而短短两年后,这家跨国巨头却迎来“急转直下”的局面:2025年上半年净亏损23亿欧元(约合193亿元人民币),营收同比下滑13%,销量跌至269万辆,北美、欧洲两大核心市场双双遇冷,曾经的“车圈巨无霸”为何快速跌落神坛?

回溯Stellantis的崛起,“强强联合”的基因曾是其最大优势。合并后的品牌矩阵覆盖全面,既有菲亚特、标致、雪铁龙等大众品牌,也有玛莎拉蒂、Jeep等细分领域强势品牌,产品能满足不同市场的消费需求。成立初期,依托成熟的供应链体系和全球化渠道,Stellantis在北美市场凭借Jeep的越野口碑、欧洲市场依靠标致雪铁龙的本土优势,快速打开局面,巅峰时市值达570亿美元,成为横跨欧美市场的汽车巨头。

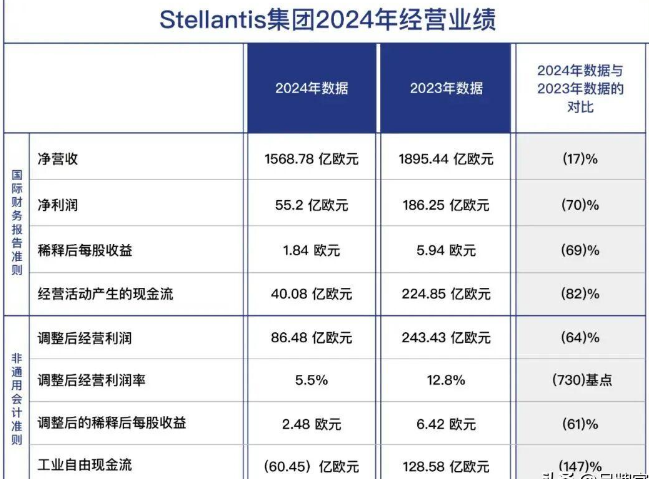

转折始于2024年,这一年Stellantis虽仍以554万辆销量保住全球第四的位置,但营收同比下滑17%,净利润暴跌70%至55亿欧元,传统市场的疲态已初现。到了2025年上半年,情况进一步恶化:受美国关税政策冲击,其在北美市场的利润支柱动摇,销量跌破百万大关;欧洲大本营也未能幸免,第二季度出货量同比下滑6%。雪上加霜的是,企业内部还面临管理层动荡、工厂关闭、裁员等问题,前CEO提前卸任后,CEO职位长期空缺,进一步影响了战略推进的稳定性。

而Stellantis在新能源转型关键期的“战略偏差”,更让其错失了重要机遇。当全球车企纷纷加码电动车赛道时,Stellantis不仅对全球最大的新能源汽车市场——中国市场重视不足,甚至在2022年采取了疏远姿态:终止与广汽的合资合作、关停广州工厂,导致旗下品牌在中国市场的存在感持续弱化,销量仅占全球的2%。彼时,中国新能源汽车技术正快速迭代,全球市场份额突破60%,Stellantis的“边缘化”选择,使其与新能源转型的核心红利失之交臂。

值得关注的是,Stellantis已意识到问题所在,并开始调整战略方向。2023年10月,其斥资116亿元收购中国新势力零跑汽车20%股份,双方成立合资公司“零跑国际”,Stellantis持股51%,负责零跑车型在海外市场的生产与销售;面对此前广汽菲克破产后近80万车主的售后难题,Stellantis也主动通过原有经销商网络提供服务,展现出重新拥抱中国市场的诚意。这一系列动作,既是为了借助中国的新能源技术加速自身转型,也是希望通过合作切入中国市场,弥补此前的战略短板。

如今,Stellantis已发布2030愿景:未来五年推出75款新能源汽车,力争九年实现500万辆新能源销量目标,让电动车业务占比从3%提升至52%。要实现这一目标,中国市场的重要性不言而喻——这里不仅有庞大的消费需求,更有领先的电池技术、智能化解决方案和完善的新能源产业链。对Stellantis而言,如何深化与中国企业的合作、快速补齐新能源技术短板、重建中国市场的品牌认知,将是其能否扭转颓势、重回增长轨道的关键。

从Stellantis的兴衰中,我们也能看到全球汽车行业的变革趋势:在电动化、智能化浪潮下,没有任何一家车企能凭借过往的辉煌“高枕无忧”,唯有精准把握市场趋势、及时调整战略、拥抱核心增长极,才能在激烈的竞争中立于不败之地。对于Stellantis来说,与中国市场的“再牵手”是新的起点,未来能否借助中国力量实现“触底反弹”,值得行业关注。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6