事实上,宗氏困局是中国家族企业的宿命缩影——成于个人魅力,败于制度缺位。

文:中外管理传媒 庄文静

责任编辑:胸怀天下

管理解读:上海稻盛利他阿米巴策划咨询有限公司创始人、实效阿米巴开创者、原稻盛和夫同声翻译 曹寓刚

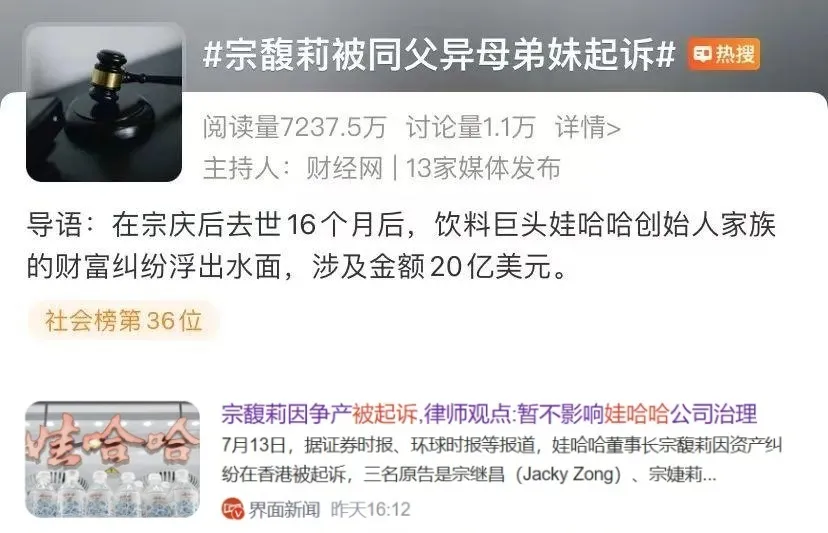

近日,一桩涉及中国饮料巨头娃哈哈创始人宗庆后遗产的家族纠纷浮出水面,震动商界。三名美国籍人士——宗继昌、宗婕莉、宗继盛——向香港高等法院提起诉讼,声称自身为宗庆后的非婚生子女。他们要求冻结现任娃哈哈集团重要负责人宗馥莉名下汇丰银行账户内约18亿美元的巨额资产,并各自索赔7亿美元。

据媒体报道,这三位原告方已同步在杭州中院提起另案诉讼,核心诉求是要求法院确认其对宗庆后生前持有的娃哈哈集团29.4%股权的合法继承权。面对汹涌的舆论,娃哈哈集团对外发声,试图将事件定性为“纯粹的家族内部事务”。

然而,这场看似局限于家族内部的遗产争夺战,其涟漪已远超个体范畴。事件迅速发酵,引发了社会舆论对中国家族企业权力交接、企业家伦理道德边界以及现代企业治理制度建设的广泛关注与多重反思。

那么,这场围绕娃哈哈的“争产”风波,究竟为中国企业家群体敲响了怎样的警钟?我们能否借助稻盛和夫深邃的经营哲学,来剖析此事件背后的根源并汲取宝贵的启示?

把一切可以公开的,都端到阳光下

中外管理传媒:宗庆后生前,其艰苦奋斗的创业历程、勇于承担的社会责任心、对家庭的忠诚守护、以及为人正直且富有悲悯之心的公众形象深入人心,堪称一代企业家的楷模。但近日爆发的非婚生子女“争产”纠纷,却使其身后名陷入巨大的争议,一时成为社会热点,凸显了企业家个人伦理与家族制度安排之间的失衡。稻盛哲学极其强调“敬天爱人”的伦理根基,您认为此次娃哈哈所面临危机的本质究竟是什么?

曹寓刚:危机的本质是“利他心性”未贯穿私人领域。宗老公共领域的“家文化”与私人领域的伦理割裂,违背了稻盛哲学中“作为人,何谓正确”的根基。敬天爱人要求企业家在阳光处修私德,敬畏天道伦常。宗老未将非婚生子女权益纳入制度安排,依赖个人权威而非透明共识,导致身后家族分裂、企业形象反噬——这不是法律漏洞,而是心性修为的断层。

中外管理传媒:宗庆后虽留有遗嘱,但其设立的离岸信托的具体条款似乎与某些口头承诺存在冲突,导致非婚生子女的继承权处于悬而未决的模糊地带。稻盛哲学所强调的“透明化经营”原则,如何能够帮助企业规避此类家族财富传承中潜藏的巨大隐患?

曹寓刚:阳光下的制度设计是唯一解药。若宗老生前践行阿米巴“玻璃般透明的经营”,就应书面固化信托条款、召开家族会议达成“生前协议”。比如:将非婚生子女纳入继承体系,但约定放弃经营权;境内股权通过公证遗嘱+家族宪法确权,而非依赖离岸工具。稻盛哲学的“事前共识”原则强调:在矛盾爆发前用白纸黑字凝聚共识,而非用遗嘱补救裂痕。

稻盛在京瓷与KDDI推行的“玻璃般透明的经营”,核心只有一句话:把一切可以公开的,都端到阳光下。

中外管理传媒:阿米巴经营的核心在于“量化分权”,将大组织拆分为能独立核算的小单元。反观娃哈哈,其股权结构高度集中于家族成员手中。此次遗产继承权争议直接冲击了公司顶层股权架构的稳定性,可能引发经营动荡。此时,稻盛哲学能提供怎样的解决方案以帮助企业增强抗风险能力?

曹寓刚:把集团拆成可独立生存的“阿米巴细胞”。即便股权争议持续,只要将生产、研发、销售部门转化为自主核算单元:销售阿米巴根据区域数据调整促销策略,不受总部股权纠纷影响;生产单元按“单位时间附加值”优化效率,员工收入与单元效益挂钩。当每个细胞都能自主造血,企业才能在“地震”中存活。

用“大家族主义”融化冰霜

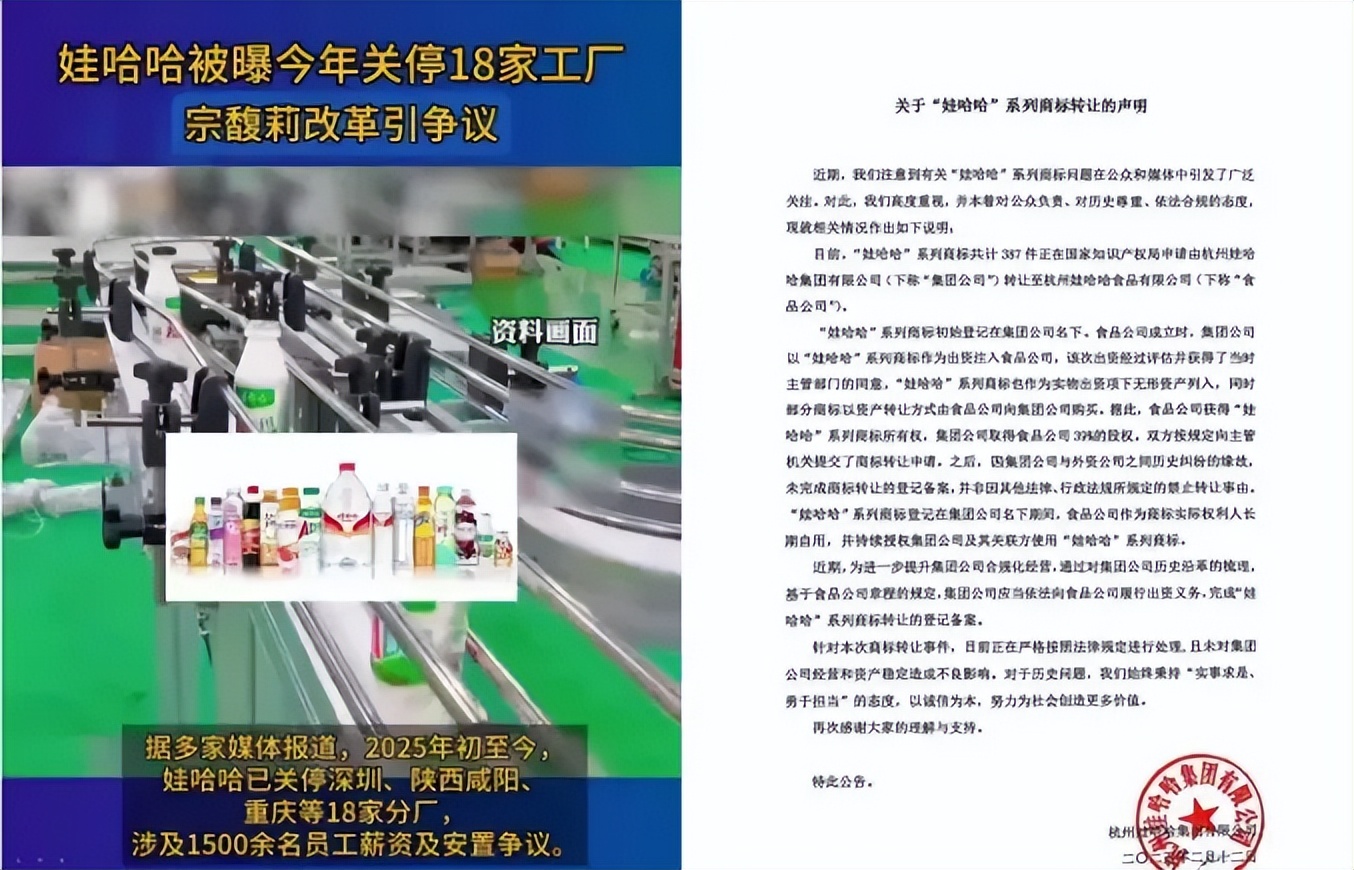

中外管理传媒:宗馥莉在接班过程中积极推进“去娃哈哈化”改革(如更改子公司名称、转移核心商标所有权等),据报道引发了一定的内部动荡和员工不安。稻盛哲学如何指导企业掌舵者在推动必要改革的同时,有效维护员工的凝聚力与归属感?

曹寓刚:宗馥莉误把“绩效主义”当解药,却忘了“实力主义”才是良方。宗老时代给研发人员干股分红,让员工看到创新价值;而宗馥莉砍掉传统产品线时直接裁员,切断情感纽带。真正的改革,应是让离开的人有尊严,留下的人有希望。

中外管理传媒:宗庆后复杂的家庭关系曝光后,其生前精心塑造的公众形象遭遇了严重危机。这是否引发了更深层的思考:企业家的私人道德品行,能否与其公司治理能力截然分开?

曹寓刚:心性缺陷必损企业根基!离岸信托的模糊设计暴露宗老对“阳光治理”的回避,若他生前以“何谓正确”自省,岂会留下法律与伦理的双重炸弹?没有脱离心性的制度,也没有脱离制度的经营。

若把企业比作一棵大树,利他哲学本是深埋地下的根系——看不见,却决定枝叶能否经风历雨。宗庆后把“敬天爱人”写进演讲稿,却没能写进家庭契约;把社会责任扛在肩上,却没把非婚生子女的正当权益放进制度抽屉。于是,树欲静而风不止。

用“利他自利”实现财散人聚

中外管理传媒:当前舆论场对此事件观点分裂,主要聚焦于“维护原配及婚生子女权益”和“保障非婚生子女平等权利”两派立场。站在宗馥莉的立场,她是否应当秉持稻盛哲学中“利他自利”的智慧,主动协调各方,寻求一个更优的解决方案?

曹寓刚:当然!利他不是施舍,而是最优博弈策略。比如:对家族成员而言,将非核心资产,如境外房产分配给非婚生子女,换取其放弃娃哈哈股权;设立家族公益基金要求所有子女共管,化争端为造福社会的纽带;对渠道商而言,让经销商加入区域销售阿米巴参与分红,使其利益与企业长期绑定。稻盛哲学的智慧在于:散的是浮财,聚的是人心。

中外管理传媒:您认为此事件对广大的家族企业而言,最深刻的启示是什么?宗庆后直至离世,仍未真正完成企业交班的核心制度构建,这是否深刻反映出中国一代企业家对“制度信任”的普遍性不足?

曹寓刚:中国企业家总迷信“我能掌控一切”。宗老2004年启动交班,但始终未建成接班体系。稻盛在日航破产重组时,让每个航班机组成为阿米巴单元,一年扭亏为盈——因为他用制度培养经营者意识,而非依赖个人权威。我建议众多家族企业:60岁前订立家族宪法,明确成员进入企业的标准,如从一线阿米巴做起;用“量化分权”将权力沉入业务单元,让企业离了家族照样转。制度,是唯一能跨越代际的桥梁。

中外管理传媒:稻盛哲学中“追求全体员工物质与精神两方面幸福”的“全员幸福”目标,是否也天然地包含家族成员?在家族企业中,应如何清晰定义家族与企业的边界?

曹寓刚:“全员幸福”自然也包含家族成员,但必须用同一把尺子衡量。稻盛哲学要求:家族成员“去特权化”,要从核算表最基层做起,用附加值证明价值。当家族成员身份“经营者”名字出现在阿米巴核算表上时,会受全员监督,当名字仅出现在股权登记册时,则受制度约束。因此,只有当宗馥莉的名字从股权册移到AD钙奶新品研发阿米巴的核算表时,员工才会真正喊她“领路人”。

事实上,宗氏困局是中国家族企业的宿命缩影——成于个人魅力,败于制度缺位。若企业家们肯在阳光处修私德,于透明处建共识,何惧身后波澜?利他在左,自利在右,中间是基业长青的路,路牌上写着:“此处通往全员幸福,无论血缘亲疏。”

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6