格力电器当年豪掷40多亿收购银隆新能源,谁能想到这会成为一个天大的窟窿?2016年,格力看中了银隆的钛酸锂电池技术,觉得能让公司跳出空调圈,杀进新能源的大市场。可如今,银隆改名格力钛后,账上只剩2.37亿,负债率却高达99%,这钱就像扔进水里,连个泡都没冒出来。

格力投了18亿,董明珠个人还砸进去23.4亿,合计40多亿的资金几乎全打了水漂。到2022年底,格力持有的股份价值缩水17.55亿,基本归零。这不是纸面上的数字游戏,是实实在在的财富没了。更糟的是,格力钛还在不停亏钱。2020年到2022年,三年亏了近30亿,2022年一年就亏了19亿,2023年上半年净资产只剩6600万。这就像家里攒下的钱,拿去投资了个永远填不满的坑。

2016年收购时,银隆的估值高达41亿,溢价62倍。当时觉得值,可现在看,市场压根不买账。格力钛还背了一堆债务官司,比如阳光保险追讨的11亿对赌赔偿,压得格力喘不过气。这钱花得冤不冤?换谁心里都得打个问号。

更让人叹气的是,格力忙着填银隆这个坑的时候,竞争对手们可没闲着。2016到2023年,美的通过收购库卡机器人,果断剥离了不赚钱的业务,多元化做得风生水起。海尔呢?稳扎稳打,在全球市场开疆拓土。结果怎么样?2020年,格力空调营收被美的反超,2023年上半年,美的920亿,格力只有700亿,差距拉到220亿。线上市场,格力的份额也远远落后。

为了救主业,格力2023年猛砸销售费用,同比涨了59%。可花了大钱,营收才涨了5%,空调业务增速连2%都不到。这就像你使劲烧柴火,锅里却连汤都没热。格力当初指望银隆能跟空调业务“手拉手”一起飞,可这协同效应,压根就是空想。

这场收购还暴露了格力内部的大问题。2016年,中小股东在股东大会上否决了收购案,觉得这买卖不靠谱。可随后,董明珠带着资本方硬是“曲线救国”,绕过了股东大会,把收购给办了。2021年,她又通过司法拍卖增持股份。这招看着高明,实际上让股东的监督权成了摆设。管理层的想法压过了股东的利益,投资者能不寒心吗?

再说银隆的核心技术——钛酸锂电池。当初董明珠觉得这技术是宝贝,可现实很残酷。钛酸锂的能量密度只有主流磷酸铁锂电池的一半,成本却高2到3倍。市场主流是三元锂和磷酸铁锂,钛酸锂只能用在客车这种小众领域。结果呢?银隆客车销量从2015年的7000辆,跌到2022年的1789辆。市场用订单告诉格力:这技术不行。

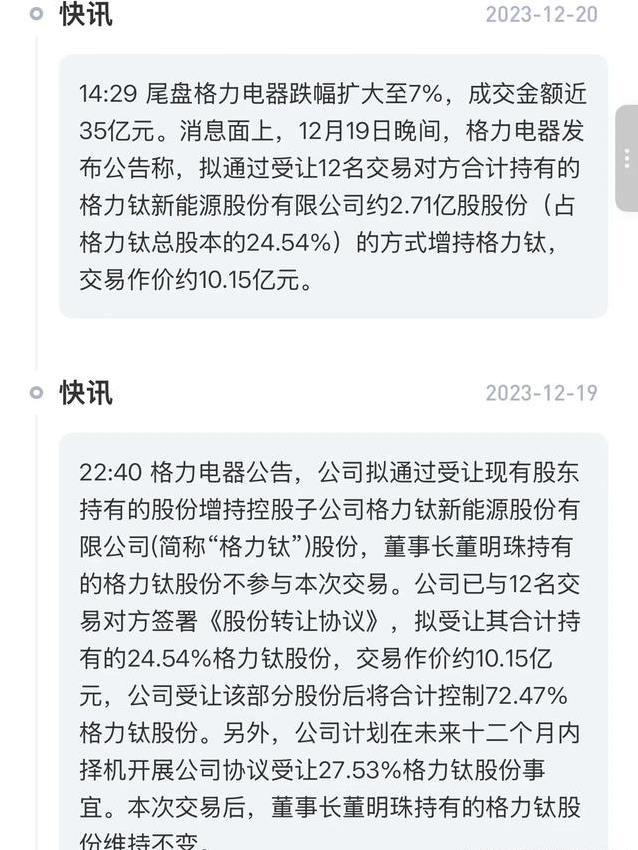

2023年12月,格力又花10.15亿增持格力钛24.54%的股权。消息一出,市场炸了锅,格力股价一天跌了7.09%,130多亿市值没了。这不是小波动,是投资者用真金白银喊话:对格力钛没信心!不光银隆,格力试水手机、小家电也没搞出名堂,都被贴上了“跨界失败”的标签。这阴影,让投资者的心凉了半截。

格力的底子不薄,空调品牌还是响当当。可银隆这事,像个甩不掉的包袱。2023年,格力跌出了“世界500强”,而美的和海尔还稳稳在榜上。看看对手,再看看自己,这落差谁心里不堵得慌?

这场收购,表面看是技术选错了,钱亏了。可深挖下去,问题更大。企业领导太自信,觉得自己眼光独到,就能不顾市场规律,绕过制度约束。董明珠的魄力让人佩服,可这回,魄力没用对地方。钛酸锂技术或许有过亮点,但市场这趟大河,只会按自己的方向流。

股东的声音被忽视,决策程序出了漏洞,这比亏钱更可怕。企业不是一个人的舞台,少了监督,风险就藏在角落里。格力这回吃了大亏,教训刻骨铭心。市场不是谁都能忽悠的,规则也不是想绕就能绕。

格力还有机会翻身,毕竟空调市场还认它的牌子。可银隆这事,提醒了所有人:做决策,不能光凭一股劲。得听市场的声音,守制度的规矩。企业想走得远,敬畏市场、敬畏规则,比追什么“未来技术”都重要。你说,格力这回的教训,是不是也像咱家里的账本,提醒咱们花钱得悠着点?

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6