大学扩张的进程还在加快。

继上月公示了一批共32所本科高等学校后,教育部官网又于近日拟同意设置了10所本科高校。

随之,粤港澳大湾区期盼多年的大湾区大学,也终于迎来了靴子落地的时刻。

颇让人意外的是,这所以城市群名字命名的大学,并不在香港、澳门、广州、深圳这四座城市群的核心城市。

[1]城市的大学

大湾区大学落地,最大赢家必然是东莞。

公开资料显示,大湾区大学是由广东省人民政府举办、东莞市政府投入保障为主的公办普通高等学校。

大湾区大学共设置松山湖和滨海湾两个校区,均在东莞域内。

这对东莞来说,是一场久旱的甘霖。

根据教育部公布的《全国普通高等学校名单》,截至2024年6月20日,东莞共有7所高等学校,其中4所本科院校,3所专科院校。

放在科教大省广东,这并不是一个亮眼的数字。

同一时期,广东共有165所高校,分布如下:

广东的高校有一半都在广州。从高校数量上看,东莞仅居于广州、深圳之后,是广东高校分布较为密集的城市。

但如果把时间的维度拉长,会发现,东莞的高校建设速度十分缓慢。

相较2014年,广州已新增了12所高校,深圳新增4所,东莞仅新增2所。

再看顶尖高校的分布:广东目前共有8所“双一流”建设高校,7所都在广州,剩下一所在深圳。

在近年的城市发展进程中,高校数量逐渐寻求与城市经济、人口的匹配。

人口和GDP分别位列广东省第三、第四的东莞,急需一所高质量的高校。

2019年举行的首届粤港澳大湾区媒体峰会上,东莞市披露,大湾区大学选址东莞海湾新区,将是一所“高质量、高水平”的大学。

此后的每一年,大湾区大学的建设都被写进了东莞市的政府工作报告。

相关表述包括但不限于:

2020年:“加快筹建大湾区大学”

2021年:“成功争取大湾区大学落户”

2022年:“推动大湾区大学纳入省‘十四五’高校设置规划”

2023年:“推动大湾区大学加快设立申报”

2024年:“大湾区大学(松山湖校区)教学区交付使用”

2025年:“积极争取大湾区大学设立”

在东莞这些对新大学充满重视和期盼的字眼中,我们不禁要问:大湾区大学,会给东莞带来什么?

有三个信息很重要:

其一,大湾区大学定位为以理工科为主的高水平新型研究型大学,重点聚焦物质科学、先进工程、生命科学、信息科学技术、理学、金融管理等6个领域;

其二,目前已经建成的松山湖校区,距离大科研平台松山湖材料实验室不到3公里,距离大科学装置中国散裂中子源不到10公里;

其三,学校筹建负责人田刚,是中国科学院院士、北京国际数学研究中心主任。

▼ 大湾区大学松山湖校区。图/视觉中国

我们总说,高校是城市创新的动源。

但看这规格,奔着创新前沿而去的大湾区大学,必将为东莞培养出一批“具备解决复杂问题和创新实践能力的高水平创新型人才”。

[2]区域的大学

不过,这所大学以城市群名字命名,解决的自然不止东莞这一座城市的创新需求。

从2018年谋划之初,大湾区大学就被寄希望于“打破粤港澳高等教育交流合作的体制壁垒”。

在正式获批之前,大湾区大学就已经跟粤港澳域内的中山大学、南方科技大学、广州大学等高校联合培养硕士、博士。

与香港中文大学、香港科技大学、澳门大学等高校的博士联合培养工作也在同步推进。

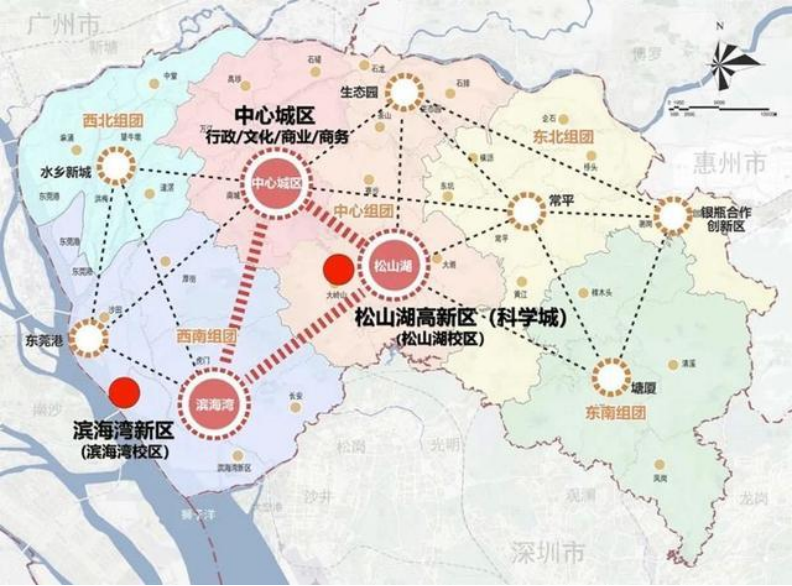

▼ 大湾区大学两个校区的地理分布示意。图/南方网

两个校区的选址也释放出强烈的“扎根粤港澳”的信号。

松山湖校区承担着创新科研的重任,主要建设与综合性国家科学中心有关的大科学装置、新型研发机构融合办学的学科领域,设立相关领域研究院和科研平台。

这里不仅紧邻松山湖科学城,距离深圳市光明科学城也仅40分钟车程。其所在的光明科学城—松山湖科学城片区,实则为大湾区综合性国家科学中心的先行启动区。

滨海湾校区与广州南沙区隔珠江口相望,后者是粤港澳全面合作的国家级新区,被称为“湾区之心”。

如果将广州、深圳、澳门、香港四地两两连线,形成一个四边形。

滨海湾校区不仅位于四边形内,且到四地市中心的距离均相近,真正做到了立足大湾区培养人才、开展合作。

类似大湾区大学这类服务区域经济发展的高校,越来越多地出现在了教育部的新高校名单里。

此番一同获批的宁波东方理工大学,便是如此。

▼ 宁波东方理工大学。图/宁波晚报

长期因归属地问题引发争议的黄河大学,也在去年有了落地的苗头——河南省投资项目在线审批监管平台网上申报系统的项目办理结果公示显示,黄河大学(筹)项目一期工程已经备案。

这一工程由郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)审批。

这些辐射区域、聚焦经济前沿的新大学,又共同指向了一种新的高校办学模式——新型研究型大学。

[3]市场的大学

大湾区大学和宁波东方理工大学都定位为新型研究型大学。

而在负责黄河大学一期工程的郑州航空港经济综合实验区,一个“新型研究型大学(筹)项目”已经五次拿地。

研究型大学通常具有“高起点、小而精、研究型”三大特点。

2020年的科学家座谈会上就提出,要发展新型研究型大学。

除了前述三所高校,我国已有的新型研究型大学还有西湖大学、上海科技大学、深圳理工大学、福耀科技大学等。

▼ 上海科技大学张江校区。图/视觉中国

中国教育发展战略学会人才发展专业委员会官网介绍,新型研究大学一般以创新为核心,聚焦新兴领域,实施个性化培养,以问题为导向,促进产学研深度融合。

简单来说,这是一批围绕国家战略和经济社会发展急需的高校,建在国家前沿技术的需求里,也建在企业需求里。

新型研究型大学需要与“市场”保持同频。

一方面,高校的学科专业设置需要根据科技发展和市场变化,及时调整和优化学科专业结构。2024年,AI的热潮兴起,西湖大学很快将人工智能列入同年度的本科招生计划。

另一方面,无论是在教学实践还是科研成果转化上,高校始终与企业和科研机构保持着密切联系。

以大湾区大学为例。

大湾区大学采用的是“大学+大科学装置”“大学+重点科研机构”“大学+科技龙头企业”等创新型办学模式。

学生一边在实验室接触前沿技术,另一边也对接着龙头企业的需求。

早在2022年,筹备阶段的大湾区大学就与华为签署框架合作协议,约定在校企合作、成果转化、人才培养等方面进行合作。

种种例证表明,新一代大学的建设已经迈入与社会经济深度交融的阶段。

社会对这批新型研究型大学倾注了大量期待。

2024年,上海科技大学2024年在江苏、湖北等17个省的高考录取分数线均超过了630分,堪比众多“985”高校。

也有机构预测,今年开启首届招生的福耀科技大学录取分数线将在600分以上,热门专业或达620-650分。

但这批以“建设世界一流大学”为目标的高校效果究竟如何,还需要等待时间的答案。

文/九派新闻记者 陈冬艳 实习记者 赵子瑶

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6