“哪怕一辈子就办成这一件事”,28年坚守一线,他专注打磨中国航天器心脏

酒泉卫星发射中心,神舟二十号蓄势待发。

从载人航天到北斗组网,从嫦娥奔月到天问探火,在中国航天事业的每一次重大任务,都离不开航天动力系统的托举。航天发动机被誉为火箭、卫星、飞船等航天器的“心脏”,发动机关键零部件的加工精度同样决定了航天任务的成败。上海空间推进研究所特级技师王志江,以“毫米级”匠心,为我国航天器铸造强劲有力的超级心脏。

办成“一件事”

1997年从学校毕业后,王志江就进入了上海空间推进研究所,成为一名机械加工工人。彼时的他或许没有想到,这一干就是28年。

王志江回忆,那时缺乏精加工机械,普通机床的刀具都要靠技师手工打磨。就这样,王志江跟着师傅毫厘细琢、分秒较量,把设计师的图纸一步步变为实物——2021年,上海空间推进研究所自主设计生产的第一代490牛发动机累计成功完成51颗航天器的变轨飞行任务,飞行成功率达100%,被誉为“中国航天金牌动力”。

而那个初出茅庐的毛头小伙,也在与零部件打交道的近万个日夜里成长为大家口中的“王大师”,“我就是想把自己负责的产品做到最好,哪怕一辈子就办成这一件事。”王志江说。

凭着“一辈子办成一件事”的信念,王志江又投入基于铌合金材料的高性能第二代490牛发动机攻关工作。当时,为了解决新材料的加工问题,团队在不同材质工具和不同加工方法中反复尝试,逐步摸索掌握稀有金属加工技术。

2012年5月,第二代490牛发动机实现成功首飞,标志着我国发动机技术水平已经达到了国外采用铌合金材料同类发动机技术水平,能够有效延长卫星的工作寿命。

“成熟一代、飞行一代、在研一代”,目前,上海空间推进研究所研制的第三代490牛发动机,已通过2.5万秒长寿命高空模拟热试车考核,为我国卫星平台能力进一步提升奠定了基础。据了解,第三代490牛发动机的研制,将实现我国远地点发动机研制技术从“比肩”到“领跑”的角色转换。

啃下“硬骨头”

28年来,王志江在生产一线积累了大量实战经验,精通各类航天难加工材料的精密加工,练就了多项“独门绝技”。在某重点型号发动机喷注器盘的研制过程中,一个“地狱级”难题摆在了王志江工作室眼前——

该型号发动机喷注器盘有近千个微小孔,最小孔径仅0.3毫米,相当于三张A4纸的厚度,而孔深有9毫米,深径比达到1:30,其难度不仅在于加工过程中钻头容易断裂,超大深径比更是直接影响着产品精度。

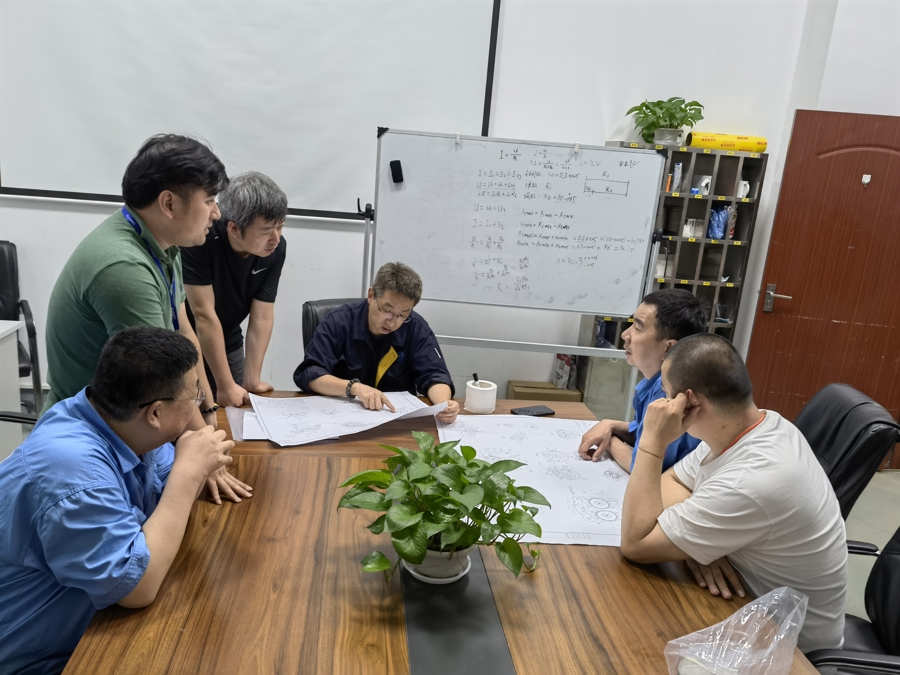

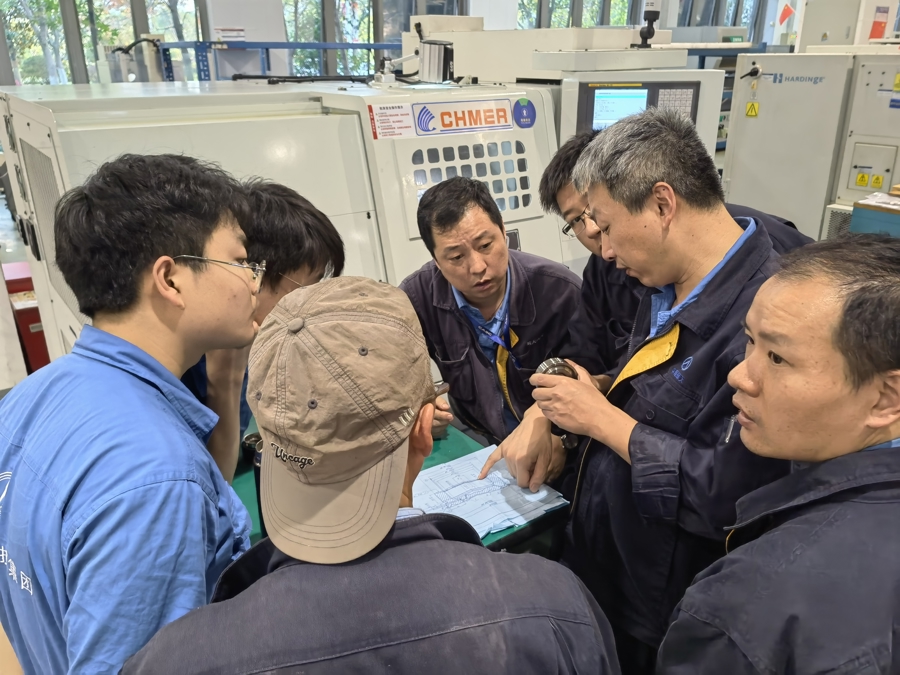

为啃下这根“硬骨头”,工作室全体成员展开头脑风暴,在工艺创新和技术改进等层面开展了多种尝试,反复摸索各种加工参数,并对工艺路线、加工方法和程序进行优化,就这样苦苦钻研两年,终于总结出“单径变速”的微小孔加工方法。和以前的加工方法相比,这种工艺能够有效避免断钻,并且在很大程度上去除出口毛刺。

值得一提的是,王志江大胆采用研磨以及磨料流加工的方法取代传统手工去毛刺方式,使工作效率提升近4倍而产品性能不改,“以往加工一个喷注器盘要耗时2个月,如今仅需15天。”

当好“领路人”

28年来,“传帮带”的传统在所里没有断过。

如今,王志江成为许多年轻职工的“领路人”,他带领团队创立的技能人才培养平台,已入选集团公司技能大师工作室并于2024年建成上海市技能大师工作室。

“工作室为所里年轻人搭建起了快速成长的舞台,以攻关创新为抓手,培养‘跨专业、跨领域、跨工种’的复合型人才。”王志江说,工作室一直积极探索“一人一策”先导培优方式,为技能后备人才制定培养计划。

比起“手把手教”的传统方式,王志江更喜欢“散养带徒、远望护航”的模式,鼓励徒弟主动学习、大胆摸索,自己则在背后默默保驾护航;一旦遇到徒弟攻克不了的技术难点,他就会挺身而出,通过实操教学、现场复现等方式耐心引导徒弟总结经验教训,一步一个脚印扎实走好技能职业发展道路。

上海空间推进研究所副所长王小波说:“航天技能人才是航天工程从蓝图到苍穹‘最后一公里’的执行者。其价值不仅在于执行,更在于将工程可能性转化为现实可靠性,是航天事业不可或缺的基石力量。”

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6