2026年全国硕士研究生招生考试将于2025年12月20日至21日举行。11月24日,教育部公布2026年全国硕士研究生报名人数。据统计,2026年全国硕士研究生招生考试报名人数为343万。这已经是全国考研报名人数自2023年后连续三年下降。

考研报名人数不断下降,这意味着什么?考研更容易上岸了吗?研究生学历是否“贬值”?围绕上述社会公众关注的话题,新京报记者采访了相关教育专家,分析全国考研人数下降背后的深层原因及价值与理性回归。

2025年10月29日,安徽省阜阳市阜阳师范大学西湖校区,学生在复习备战硕士研究生招生考试。图/IC photo

考研报名人数“高位回调、理性趋稳”,名校深造需求依然旺盛但专业冷热差异大

任何社会现象的演变难以保持线性增长的态势,往往会随着政策、经济和社会等多重因素的交互影响而产生波动。

数据显示,我国考研报名人数曾数次出现回调,如2007年-2008年和2013年-2015年均回落。不过,自2015年起,全国硕士研究生报名人数持续快速增长,2023年考研报名人数高达474万人。2024年,全国考研报名人数首次出现下降,较2023年减少了36万。2025年人数继续下降至388万。今年,全国考研报名人数下降至343万。

华中师范大学测量与评价研究中心教授胡向东表示,从2023年以来,持续多年的研究生报考热度出现明显转折,全国硕士研究生报名人数连续三年下降,“考研热”已从惯性增长进入调整阶段,呈现出“高位回调、理性趋稳”的阶段性趋势。研究生教育界和用人单位在调查中认为,近三年的回调并非简单的数量波动,而是研究生教育由规模增长转向结构优化、质量提升的重要拐点。

华中师范大学测量与评价研究中心今年10月底开展的一份问卷调查显示,不同层次类型的高校对报考的“冷热”感受并不相同。

诸多“双一流”高校相关人员并未感受到学生考研意愿的大幅下滑。33.33%的受访者认为近两年学生报考热情“基本持平”,26.88%认为“略有上升”,另有9.68%明确感到“明显上升”。相比之下,感到学生考研意愿下降的比例为27.96%(其中只有5.38%认为“明显下降”)。

在专业报考方面,传统文科、管理类等专业的考研热度降温更为明显,而工科、理科等领域依然保持相对稳定甚至略有上升。以法学为例,约45.24%的教师反馈学生读研意向“稍有下降”或“明显下降”,高于反馈上升的比例(19.05%),而工学领域反馈学生考研意愿上升的比例(约36%)则略高于下降的比例(约28%),其余有近40%认为基本不变。

胡向东解释,在考研总体人数下降的背景下,这也间接反映出不同高校和专业之间“考研风气”冷热不一,名校学生的深造需求依然旺盛。

2025年11月10日,湖北武汉,考研备考进入关键期,高校图书馆里学子们埋头苦读,全力向梦想冲刺。图/IC photo

盲从跟风报考泡沫被挤出,学生用更务实眼光衡量考研“性价比”

全国硕士研究生报名人数是观察教育政策与考生群体的重要指标。数字背后是学生就业观念、国家经济发展、研究生教育状况等多种因素在起作用。

在清华大学研究生教育战略研究基地副主任王传毅看来,此前考研人数的迅猛增长中包含了不少盲目和“随大流”的成分,当前的下滑在某种程度上是市场挤出泡沫、回归理性的表现。根据中国教育在线的调查,有高达38%的学生是在亲人朋友鼓励、建议、要求或受周围同学影响而考研的。

中国教育在线总编辑陈志文提到,在最近几年报名人数快速增长的过程中,有大量盲目的成分。当面临就业压力,同时对未来发展感到迷茫,一些同学在没有想清楚的情况下,就先报名再说,“最近3年报名人数连续下降,一个重要原因就是这类盲从水分被挤出,一些没有想清楚的,或者盲从的人放弃了。”

厦门大学教育研究院副院长、教授王树涛也认为,“很多高校毕业生为规避风险,被迫将考研作为一个相对安全且可行的‘避风港’,以致2021-2023年考研人数连续三年激增。此并非源于学生内在的学术深造需求,更多是外部环境剧变下的权宜之计。”王树涛表示,随着各行各业在经济复苏中不断释放出就业岗位,为毕业生提供了广阔的择业空间,此前被积压和推迟的就业需求得到集中释放。众多原本因选择受限而被动加入考研大军的学生,得以依据自身兴趣与职业规划,更为主动地选择就业或出国留学。因此,当前报名人数的下降,实质上是考研人数从疫情“非常态”向市场“常态”进行的理性回调。

与此同时,读研成本攀升,经济负担加重也是促使考生理性选择的原因之一。近年来,专业硕士的招生规模扩大到硕士研究生总规模的三分之二左右。与学硕相比,专硕的学费普遍更高,且呈上涨趋势。同时,多所高校已将专硕学制普遍延长至3年。此外,住宿问题也增加了读研成本,部分高校明确不为专硕生提供宿舍。

“学费上涨、学制调整、住宿成本增加,共同推高了读研的总成本,使得许多学生重新评估考研的性价比”。 王传毅分析道,考研热降温的首要原因,是研究生学历在就业市场中的稀缺性已不复存在,学生们开始用更务实的眼光衡量读研的“投入产出比”。

市场对人才需求也从“学历推崇”逐步向“能力本位”转变,企业愈发重视人才的能力素养甚于学历背景,相较于拥有亮眼简历的应试型人才,更青睐能解决复杂问题、创造实际价值的创新型人才。

胡向东表示,当前,我国研究生教育从“增量扩招”逐步转向“结构优化”“分类培养”,由此带来的学术型硕士招生计划趋于稳定、专业学位硕士招生比例持续提升,以及延长专业学位硕士培养周期、提高学费标准等导致考研投入成本显著上升,也深刻影响考生报考动机。这些人才“育、选、用”各环节的变化,带来考生价值判断改变,推动考生作出更趋现实与理性的升学决策。

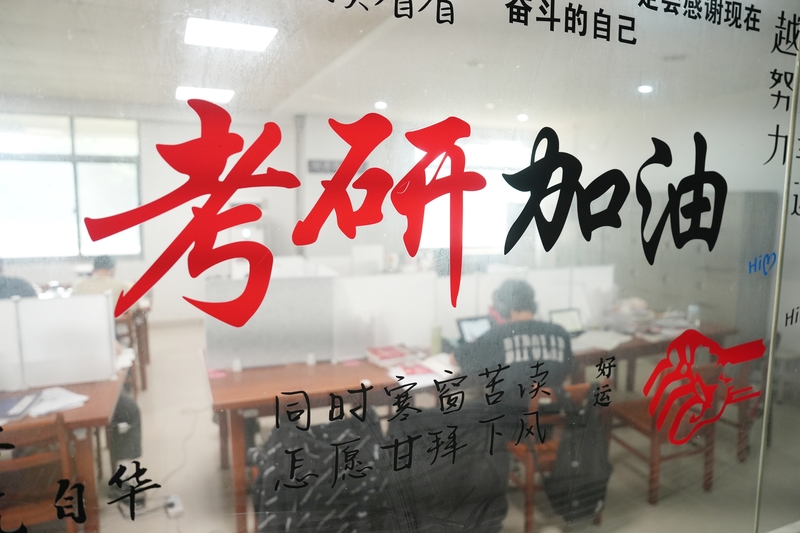

2025年9月10日,江苏常州,透过江苏理工学院考研自习室贴有“考研加油”等励志文字的玻璃,能看到考研学生们认真学习的场景。图/IC photo

学历获取渠道更多样,发展路径多元毕业生选择“分流”

一边是市场不再“唯学历”,一边是考研投入成本上升,考研深造是否还有必要?高学历是否还有用?

“将考研人数下降视作读研无用,本质上仍是对研究生教育功能的误读。”王树涛分析,以前受各种因素影响,读研的意义被扭曲与异化,成为衡量自我价值与社会认可的主要标尺,文凭也成为求职筹码。

现在,硕士学历的获取渠道更加多样便捷,诸如非全日制硕士研究生、在职研究生等学习方式,使得毕业生选择先工作后读研、边工作边读研。与此同时,青年一代拥有了更广阔的发展空间,可以依据自身情况与兴趣,呈现多样化的成长路径。“社会的开放、包容与尊重个性等支持,使毕业生不必困于考研到工作的单向度人生,让他们在一定程度上具备选择的自由。毕业生创业、灵活就业、公考报名率、毕业生就业率的提升等等都是社会不断进步、高等教育发展、职业路径分流的佐证。”王树涛说道。

在其看来,考研人数的短期波动属正常现象,无需过度反应或产生消极情绪,更不必据此否定考研行为的长期价值。“读研是为深造,始终具有丰富价值内涵以及不可替代性。”王树涛表示,考研人数的下降体现了毕业生价值回归于个人学术追求、职业需求与社会发展需要的理性契合,无论深造与否,任何能各尽其能、创造价值的选择都值得肯定,应以更加开放、包容、正确的心态看待考研率下降这一变化。

陈志文也提到,报名人数减少,并不会影响研究生的生源质量,一些有志于学术的优秀青年仍然是报考主体。清华北大等高校仍然是很难考取的,并不会因为报考人数的下降变得更容易考取,拔尖的高层次人才的质量是有充分保障的。

王传毅认为,当下,大学毕业生的出路前所未有的多元,考研不再是“千军万马过的独木桥”。公务员考试(国考) 形成了强大的分流效应,同时,随着数字技术发展,新职业成为新的就业增长点,具有较大的发展潜力和空间。人社部门及时公布新职业,能提升从业者认同感、归属感和获得感,促进人才队伍高质量发展。当考公、新职业就业等选项摆在面前,考研的吸引力就相对下降了。

就业导向务实,研究生教育更要提质增效

有学者指出,伴随研究生规模的显著增长,研究生学历不再是过去的“稀缺资源”。当时间和精力的巨大投入与不确定的就业回报形成反差,许多学生便不再盲从,转而寻求更直接的就业路径。

不过,专家们都提到,当毕业生们趋于理性、考研热褪去,研究生教育也进入结构调整与质量导向并重的发展周期。研究生教育如何提质增效、促进人才培养供需协调发展,正面临新的机遇和挑战。

胡向东建议,高校要优化招生结构布局,严把培养质量,实现供需的动态平衡。应加强科学统筹招生总量,强化对结构性需求的动态监测与前瞻性调控,推动研究生教育与国家发展战略精准对接,进一步由“数量扩张”向“结构优化”转变,通过确保培养质量提升学历含金量,增强硕士生的就业竞争力和社会信任度,实现“读研有价值”与“学以致用”的良性循环。

同时,加强对学生的生涯规划的指导,降低非理性报考动因,推动形成理性的升学价值观;同时,积极推动政校企联合建立“产学研一体化”平台,为硕士生提供更多科研实践与实习岗位,提升其就业胜任力,增强读研的现实回报与长期发展价值。

此外,还要进一步推动形成多元人才观,持续强化“多样化、分类化”的人才培养政策引导,明确高职、本科、硕士、博士等不同层次、路径的功能定位与发展通道。倡导“能力为先、适才适用”的社会人才观。鼓励用人单位在招聘标准上更加注重综合素质与岗位适配,弱化“唯学历”门槛,引导学生基于兴趣、能力和职业定位做出适配选择,减少盲目升学倾向,促进“读研”与“就业”并重发展的理性氛围,真正实现人尽其才、才尽其用。

新京报记者 杨菲菲

编辑 缪晨霞 校对 穆祥桐

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6