湖南17岁女孩欲轻生,民警说出一个细节才发现,孩子崩溃了,父母还一无所知

前阵子看了一集《守护解放西》,一个妈妈报案说,自己17岁的女儿因为不被允许兼职打工,闹着要跳楼。

虽然民警赶到时,女儿已经被劝下来,但是他们发现:

过去10天里,孩子妈妈已经报了6次警,原因都是女儿离家出走。

一开始,我以为又是“无奈的老母亲”碰上了“青春期的犟种娃”。

但越往下看越感觉,这女孩其实很乖,甚至懂事儿得让人心疼。

长沙夏天那么热,她住在唯一没空调,没窗户的小房间里,墙上还贴满了奖状。

她想打工,也是因为自己每天零花钱还不到1块,实在不够花。

就连离家出走,她也只敢去24小时书店。

看到这儿,很多姐妹可能会猜:是不是家里条件不好?

其实不是,女孩妈妈是老师,爸爸是修复师,算是高知家庭,又是独生女,经济条件并不差。

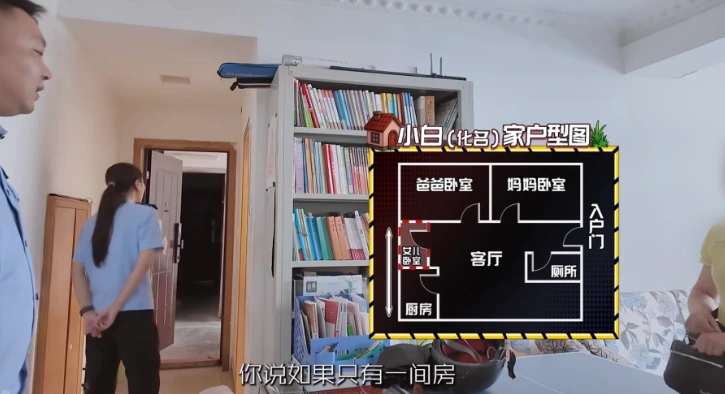

家里明明有宽敞的房间,却让父母各占一间,把最差的那间留给了女儿。

咱们这代人吧,普遍信奉的是“再苦不能苦孩子”。突然看到一个“反其道而行之”的,确实挺稀奇的。

但更让人难以接受的,还是这位妈妈的教养方式。

女孩的手机,自己不知道密码,聊天记录父母还要随时翻看,毫无隐私可言。

放假了也必须9点起床,稍微晚几分钟,就会罚跪搓衣板,不然就得挨打。

很多网友都鼓励女孩好好学习,赶紧逃离“原生家庭”。

还有高赞评论说:“父母一方是老师,真的是天崩开局。这个职业控制欲是真的强。”

我觉得,一个人的养育方式只能反映她自己的教育理念,不能代表整个职业。

但当一位妈妈把职业习惯带回家,用管学生、管下属的方式养孩子,无论对孩子还是亲子关系,都是一种伤害。

01

真正的规矩要在彼此尊重的基础上

民警调解时,女孩妈妈反复强调“家风”和“规矩”。

“9点起床,这不是最基本的要求吗?”

“如果家里不教会她规矩,到了社会上怎么办?”

“父母对小孩放任自由,想怎么样,就怎么样,那是不现实的。”

给孩子立规矩,本身没什么问题。

但我们要分清,哪些是真正的原则性问题,而哪些又只是自己想当然的“应该”和“必须”。

拿“9点起床”这件事来说,女孩妈妈觉得这是底线。

可偶尔晚起一次,就能代表孩子不自律,或者影响一生吗?

其实不会。

放任自流的反面,从来不是事无巨细的监控,这中间有很大的弹性空间,让我们自己去探索和调整。

再有就是,我们给孩子立规矩的方式,同样也很重要。

因为在这个过程中,孩子学习到的,远不止规矩本身。

他也在感受着:

父母有没有看见我,尊重我,把我当成独立的个体平等对待。

而且著名心理学家斯金纳早就通过实验证明:

“与表现拙劣受到惩罚的动物相比,表现出色而受到奖赏的动物的学习能力更强,学习效果也更持久。”

我们能否让孩子保持持久的热爱和兴趣,能否让孩子拥有源源不断地向上的动力,靠的从来不是打击、严厉和惩罚,而是让我们的孩子永远看到希望,相信自己是足够好的,是可以的,是被爱的。

孩子生来就带有向上的能动性,对生活和成长充满了积极和热爱。

我们要想尽办法让孩子在认同感和价值感中获取能量,才能激发孩子的内驱力,让孩子自己愿意成为更好的人。

反之,如果孩子总是被打压,那种被最亲的人否定、攻击的体验,会侵蚀亲子之间的信任。

就像这个女孩,一墙的奖状说明她一直努力学习,来迎合父母的期待。

但理智上明白父母“为我好”,并不代表着她在情感上不受伤。

面对母亲,女孩要么沉默不语,要么激烈争吵,甚至走到以跳楼相逼的地步。

这种剑拔弩张的关系,正是长时间单方面发号施令,粗暴惩戒带来的结果。

02

不要用过去的方法

去教育今天的孩子

女孩妈妈还说了一句话,我印象特别深刻:

“我小时候碗没端,头就挨筷子打了。如果按我父母的要求去管教女儿,她就不会是现在这个样子。”

潜台词就是,我父母这么教我的,我也这么教女儿,有什么问题?

心理学上有个概念,叫“代际传递”。

意思是我们出于熟悉,或是其他原因,会无意识地重复原生家庭模式,即便它曾让我们受伤。

为什么明明讨厌,却还要重复?

因为那是我们最熟悉的“配方”。即使那种方式曾经让我们痛苦,但因为它太熟悉了,大脑会自动把它归为“正常”。

而且,严厉的教养方式往往与一种深层恐惧有关——“如果我不严格控制,孩子就会学坏/失败/堕落”。

这种恐惧让很多父母更倾向于抓住控制权,即使明知这样会伤害亲子关系。

我曾看过哈佛大学儿童发展中心的一个研究,长期处于高压、缺乏温暖环境中的孩子,压力反应系统会持续激活,这不仅影响大脑发育,还会增加未来出现焦虑、抑郁的风险。

最让人心疼的是——那个曾经被严苛对待的孩子长大了,成了父母,然后对自己孩子说:“我都是为你好。”

这不是虚伪,这是一个没有意识到的循环。

女孩的妈妈,自己就是这种教养方式的“产物”——她事业有成,却在亲密关系中紧绷、焦虑,无法与最亲的女儿好好说话。

写到这里,我想起网上有句话说得很好:

“现在有心理问题的孩子的父母,都是当年那些‘没问题的孩子’。”

我们的父母那一代,很多人连温饱都成问题,自然很少关注“心理需求”“情感价值”这些概念。

但今天的孩子不一样。他们成长在物质相对充裕的时代,对尊重、对理解、对话语权的需求,远超我们的想象。

如果我们还用“我吃过的苦,你也要尝尝”的心态来养孩子,甚至人为制造“匮乏”——

明明有条件,却让孩子住最小的房间;

明明可以沟通,却要窥探隐私;

明明能给一点零花钱,却刻意克扣......

这不会锻炼出坚强的意志,只会让孩子觉得“我不配”,想远远的逃离。

匮乏不会让人成长,被爱才会。

心理学家卡尔·罗杰斯说过:“当一个人被理解和接纳时,他才会开始成长。”

这句话对大人、对孩子,都一样。

忘了在哪里看到这样一句话:

“教育孩子需要一种绵力,要顺应孩子的感觉和节奏,用错误的教育方向和方式,孩子会把你撞飞。”

我想养育的本质,是让孩子在爱中找到自我,在规则中获得自由。

唯有这样,在这个瞬息万变的年代,孩子才不会轻易的迷失自我,从容走出属于自己的路。

来源:小树妈妈

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6