真津津有味!成都这个区的劳动教育,生动诠释“生活处处皆教育”

作为最重要的生活教育之一,劳动教育的边界,究竟能有多广?

10月11日,2025年成渝劳动教育课程创享集暨成都市中小学劳动教育推进会在成都江滩公园举行。

此次活动聚焦于劳动教育对生命成长的整体性重构,探索劳动教育从“课程活动”向“育人生态”的系统升级。全市23个区(市)县的中小学齐聚,以“区县范式引领、校本特色实践、青少年价值传递”为核心脉络,规划丰饶之境、匠心之美、创客之趣、生态之和四大主题展区,共同打造了40个主题展台,鲜活呈现各校自主研发、可学可用的劳动校本化课程案例与师生实践成果。

尤其值得一提的,是位于“丰饶之境”的新津区劳动教育展区。

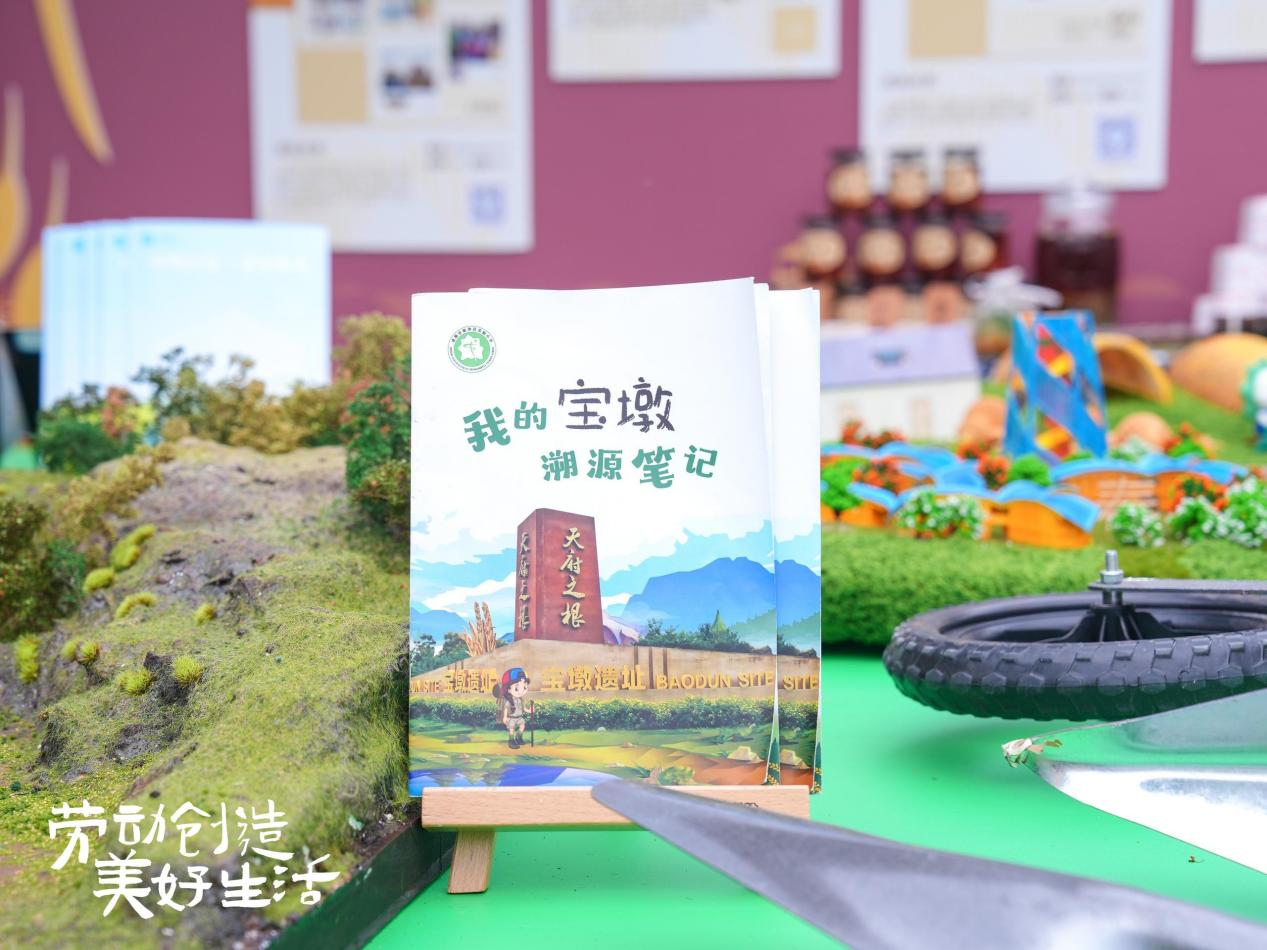

从宝墩遗址的微缩模型,到天府农博园的全景沙盘,从记录生长的《田间手札》,再到学生自造的自动播种器……古与今的呼应,理论和实践的互融,不但生动诠释了“津津农耕·智造生活”的实践全景,更讲述了一个教育如何连接历史与未来的真实故事。

新津区教育局相关负责人表示,现场的布展思路,其实和新津区日常劳动教育的思路也是一脉相承,“最富生命力的教育,必然源于最深厚的文化扎根,指向的是拥抱未来的无限可能。我们希望让劳动超越单纯的技能学习,真正成为孩子们叩响传统、联结生活、创造未来的成长密码。”

看展——

在“丰饶之境”感受劳动实践成果

刚走到新津区劳动教育展区,“津彩劳作”四个字迎面而来。

正如“津彩”二字所描述的一样,一张新津区劳动教育资源地图详细介绍了该区劳动教育的校内实践基地、校外核心阵地、政企校社协同等内容,同时对劳动教育样本校(普兴小学、万和小学、实验小学、希望城小学等)、劳动教育实践基地(本草秘境、百草园、育心养正农场等)及劳动教育相关机构(天府农业博览园、宝墩古城遗址考古公园等)进行全方位展示,让我们看到了多层次、全场景的新津劳动教育资源体系。

当我们踏入展区,与“丰饶之境”的映衬下,两大重磅核心展陈映入眼帘,一是来自4000多年前宝墩遗址的微缩模型,一是来自4000多年后天府农博园的全景沙盘。

这不只是古老和现代的碰撞,更是堪称新津展区的双点睛之笔。

新津区教育局相关负责人介绍,本次展区设计了“农耕之源—耕耘札记—劳作之壤—技道之成”四大核心板块,采用的是“历史溯源—过程记录—协同路径—价值升华”的递进式布局,既实现了技能传承和文化传承的融合,也体现了书本知识和生活知识的共生。

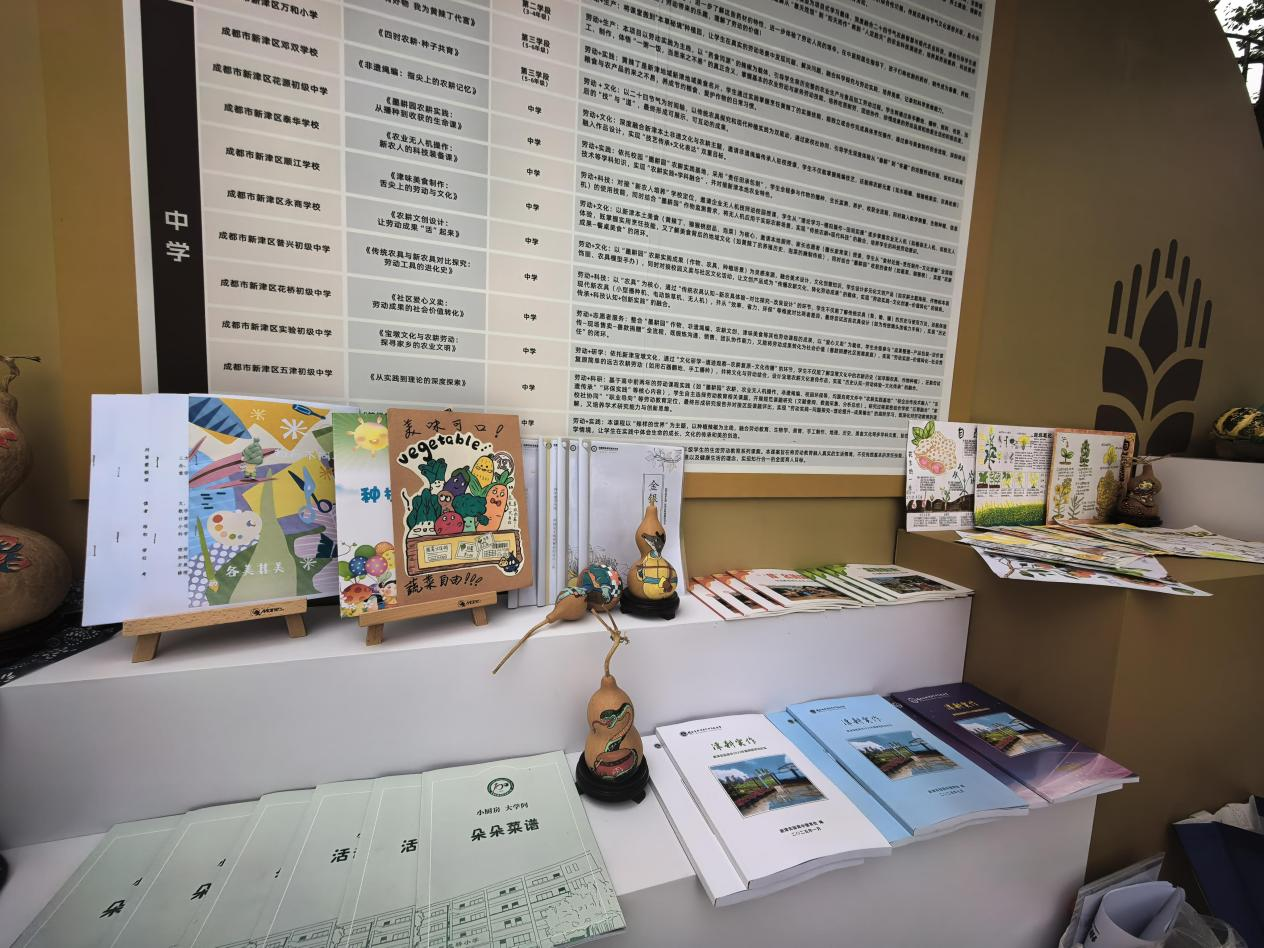

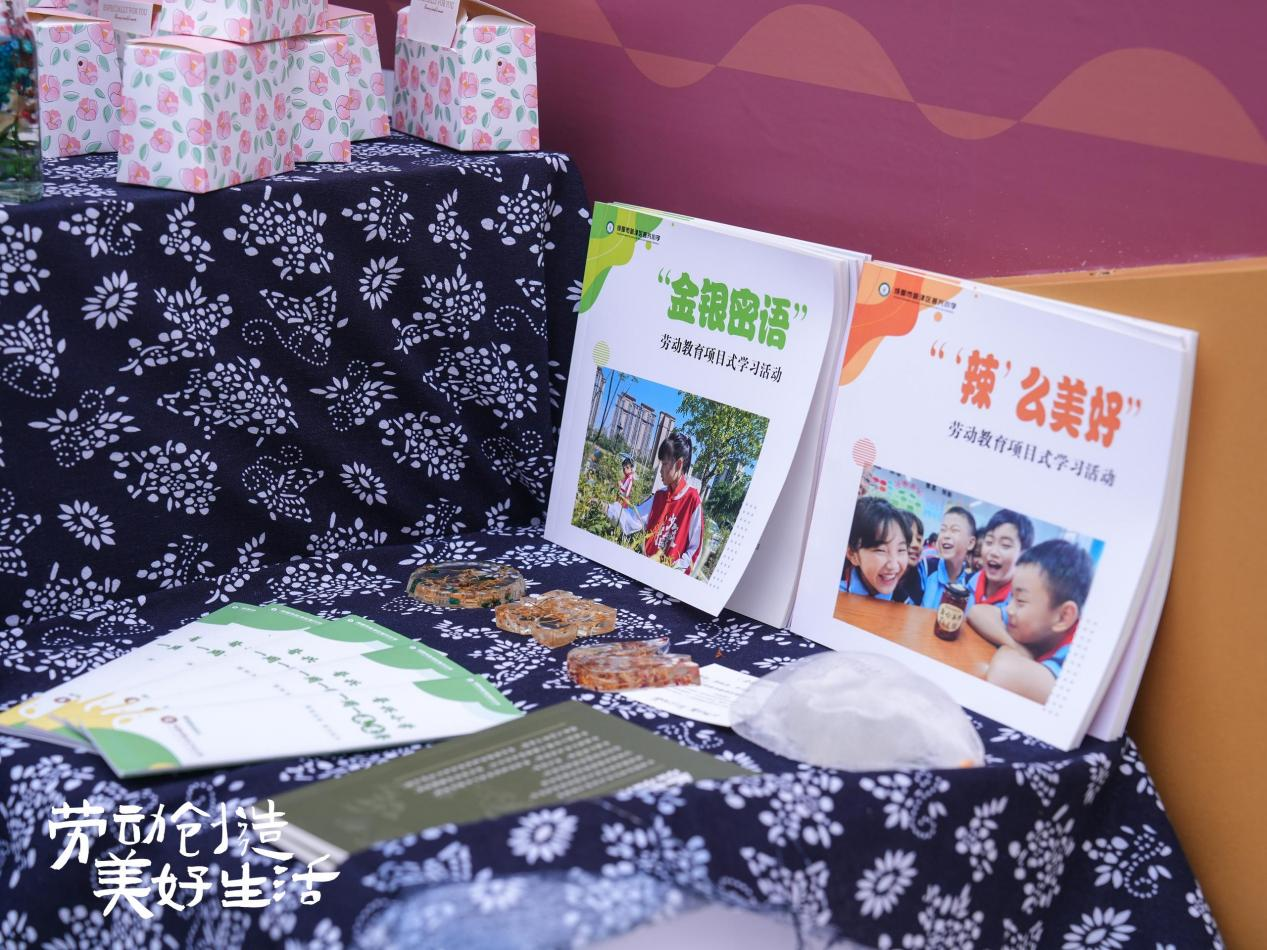

展区左侧首先展示了新津区内十几所学校的劳动教育优质课程,他们将劳动教育与文化、实践、科技等内容进行融合,用自然笔记、项目式学习活动记录等方式展示出了特别的做法。

比如,花桥小学开设的《家乡有好物,我为黄辣丁代言》课程,让孩子们了解“黄辣丁”的营养价值、饲养条件及烹饪手法,构建对食材的全方位认知体系。“不只是了解新津美食‘黄辣丁’的知识,还能领悟到劳动、劳动者、劳动成果之间的关联。

事实上,这也是对劳动教育边界一次现实作答,“劳动与五育融合的素养培育是根本,家庭劳动实践铺就的五育成长是路径,社会资源支撑拓展的是劳动实践的边界。”至于这个边界有多大?“可以这样说,生活的边界在哪里,劳动教育的边界就在那里,生活中处处有教育。”

随着3位小小讲解员们的讲解,我们的目光被宝墩遗址微缩模型和天府农博园全景沙盘所吸引,孩子们详细介绍了学校开展的天府农博园全景沙盘创作课程与新津宝墩遗址跨学科课程,通过3D打印、机器人编程设计智能农具,完整解码了农耕文明基因,展现从历史根源到当代实践再到教育落地的劳动教育传承脉络。“之所以要追根溯源,是为了让学生知道这片土地从何而来,又该向何而去。”

展区右侧的劳动教育亮点课案,新津区万和小学劳动实践绘画集、作文集以及新津特色的扎染作品再次展示出了劳动教育所取得的成果。

相关负责人介绍,这个板块聚焦的是技能传承与精神涵养的共生,进而达成劳动教育的成长闭环。“简单来说,劳动教育不只是要实现技能传承,更要实现文化传承,达到技能与精神的双向成长。”

解剖——

在古今呼应中,找准劳动的“魂”与“根”

四大板块勾勒串联,不只是新津劳动教育的模样,也折射了新津教育人对自身基因的深刻审视。

在布展之初,新津教育人首先向自身抛出了几个问题:新津的劳动教育,学校到底要教什么,学生到底要学什么?这些内容要怎样去教?最终要达到什么样的目的?

答案,就藏在脚下的这片天府沃土。

回望历史,宝墩遗址埋存了古蜀农耕最古老的印记,承载的是农耕文明之源;审视当下,天府农博园正在描绘现代耕作的全新图景。在更广阔的土地上,还有蓬勃发展的智能制造产业园,正在勾描城市发展的新图样。

“这样的历史呼应,不但给了我们灵感,也帮我们理清了思路。”

于是,“津津农耕·智造生活”的核心理念应运而生,四个板块的设计,更是一气呵成:“农耕之源”锚定文明根基,“耕耘札记”记录成长足迹,“劳作之壤”厚植育人生态,“技道之成”铸就劳动灵魂。

有了理念的清晰引导,顶层设计也不再是冰冷的文件。

随着《新津区全面推进新时代劳动教育实施方案》和“一体化任务单”的出台,全区劳动教育已经有了一张清晰的“导航图”。这张图的特别之处在于,它将“一城两园一区”的宏观区域优势,精准转化为每一所学校可触可感的微观教育资源。

导航带来的不只是定位,还有地位。

在新津,劳动教育从来就不是一门边缘课程,而是被提升为“五育融合”的战略支点。它不是孤立的体力劳动,也是连接历史、现在与未来,融合文化、科技与生活的综合性育人平台。

实践——

当课堂没有围墙,教育也变得无边

理念、定位、地位的清晰,也让规划的落地水到渠成。当校园的围墙被打破,劳动教育生动地展现出了千姿百态的活力。

在普兴小学的“本草秘境”种植园,劳动和文化不再是概念,而是孩子们指尖的触感和鼻尖的药香。

五年级学生小雅,是一个小小中药迷,但她的学习方式,不只是背诵《本草纲目》的枯燥文字,也包括细心地为刚发芽的薄荷浇水。

“我知道它以后能做成香囊,帮人提神。”小雅说,“照顾它,感觉像在照顾一个生命,也像在触摸书里的知识。”

这些生动的场景,构成了新津“一校一清单,一校一特色”的生动格局——

在万和小学,学校依托天府农博园,孩子们在“百草园”里完成从播种、管护到义卖的全链条体验,懂得了“一分耕耘一分收获”;

在花桥小学的柴火灶前,学生们可以体验从田间采摘到亲手烹制的全过程,切实感知到了劳动如何让生活变得更美好;

在新津一幼,孩子们在“阳光农场”里,从小播下了一颗热爱劳动的种子。

种种实践的背后,是一个强大的“校家社”协同网络。寒暑假的“家庭劳动清单”让教育融入生活,而TINA庄园、宝墩遗址等社会基地的开放,则让劳动课堂无限延展。

劳动,真正成为了连接学生、家庭与社会的成长纽带,也无限地拓展了边界。

展望——

直面问题,直面生长,直面未来

面临丰硕成果,教育者们却依然保持着清醒和审慎。

在总结复盘时,有校长尖锐地提出了一些尚待精进之处:

劳动教育如何摆脱“劳而不育”的困境?

活动很热闹,但学生核心素养的提升为何还不如预期的明显?

没有专业的老师,如何让劳动教育专业化?

……

诸多尖锐问题,指向的是劳动教育普遍存在的几个核心问题:课程目标模糊、教师专业性不足、评价体系单一。

对此,新津的思路是精准施策,静待参天。

教师成为第一个突破口。

问渠那得清如许?为有源头活水来。为了让更多专业人才加入,新津发起“劳动教育种子教师计划”,让老师们走出去,让专家、工程师们走进来。“要给学生一瓶水,老师得有一缸水,教师的成长,是学生收获的前提。”

评价,是指挥棒,更是成长记录仪。

在普兴小学,一套“创享”劳动教育课程体系正在开展,该体系以中医药文化为核心,构建“两课一撷一周多基地”模式,从基础劳动到特色实践,让药香与匠心在少年心中生根发芽。

截至目前,新津全区劳动教育覆盖率100%,建成15个特色基地,培育10所特色校,并在市级劳动比拼中斩获多项大奖,这体现的正是劳动的精神内涵在孩子心中生根,实现教育的过程。

展望未来,新津劳动教育的蓝图也更加清晰和坚定:深化“城乡结对”,让优质资源流动起来;携手龙头企业开设“职业体验日”,让劳动与生涯规划相连;以科学的评价体系为引导,让每个孩子在真实的劳动中,成为更好的自己。

文 殷建

(下载红星新闻,报料有奖!)

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6