初中“学霸”考高分,高中却崩盘,套路害了娃?

初中时考个高分,孩子就被贴上“学霸”的标签。家长乐得合不拢嘴,逢人就夸自家孩子聪明,老师也一脸骄傲,恨不得把这孩子当招牌。可一到高中,这“学霸”光环咋就突然不亮了?成绩像坐过山车,唰地往下掉,不少人从“全村的希望”变成了“全班的教训”。这事儿听着挺玄乎,但其实真相很简单:初中的高分,很多时候是“套路”堆出来的,到了高中,套路不管用了,孩子就懵了。

初中知识点少,题型就那么几种。培训班的老师教得明白:看到这种题,就用这招;看到那种题,就套那个公式。孩子照着做,刷题刷到手软,分数蹭蹭往上涨。家长一看成绩单,觉得钱花得值,孩子也觉得自己天赋爆棚。可这分数背后,藏着个大问题:孩子学会的是“套路”,不是“思考”。他们习惯了背答案、抄步骤,脑子根本没动过。

到了高中,题目就不那么听话了。数学不再是套个公式就能解决,物理得搞懂背后的原理,语文更得写出自己的想法。一道题,表面看是老面孔,细看却要你换个脑回路。套路派的孩子傻眼了:这题没见过,公式用不上,咋办?他们脑子里没“思考的肌肉”,只会等着别人给答案。结果,成绩一落千丈,连自己都怀疑:我是不是变笨了?

数据能说明问题。教育部2023年的统计显示,全国高中生中,约60%的学生在高一第一学期成绩明显下滑,其中不少是初中的“尖子生”。为啥?因为高中的学习方式变了。初中靠记忆和技巧能混过去,高中却要求你懂逻辑、会推理。那些只会刷题的孩子,遇到新题型就抓瞎,像是没带地图就进了迷宫。

补课班是这现象的“幕后推手”。它们抓住了家长的心理:谁不想让孩子快点出成绩?于是,培训机构拼命教技巧,让孩子速成“答题机器”。一个初三学生,平均每周上6-8小时补习班,刷的题量可能是学校作业的3倍。短期看,分数上去了,家长高兴,孩子也觉得自己牛。可长期呢?思维被框死了,遇到新问题就束手无策。

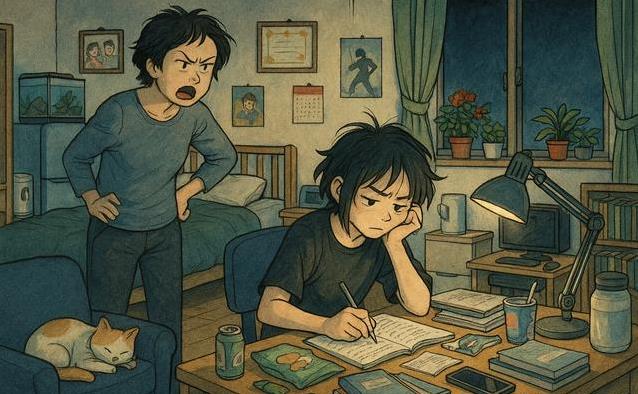

我认识个男孩,叫小林,初中时成绩一直在年级前十。家长花大价钱给他报班,寒暑假全泡在培训机构。他爸妈逢人就说:“我家孩子学得快,脑子好。”可高一刚开学,小林的成绩就崩了。从班级前五掉到二十多名,他却一点不慌,甚至觉得自己“交钱就能补回来”。结果高一下学期,成绩更惨,连前三十都进不了。他开始慌了,可已经追不上节奏,最后干脆自暴自弃,觉得自己“天赋用完了”。

反过来,有个女孩小雅,初中没上过一天补习班。高一刚开始,她学得有点吃力,作业写得慢,考试也只能排中游。可她每天认真记笔记,课后自己啃课本,遇到不懂的就问老师。半年后,她的成绩开始稳步上升,到了高二,直接冲进班级前十。同样是高一,差距咋就这么大?小雅靠的是自己一点点搭起来的知识框架,小林却只知道等别人喂答案。

这差别,归根结底是学习习惯。会思考的孩子,哪怕起点低,也能越学越顺。靠套路的孩子,表面风光,实则像吹大的气球,一戳就破。培训机构爱宣传“提分快”,但这快来的分数,往往是“快去”的本钱。孩子学了一堆技巧,却忘了怎么动脑子。时间长了,他们甚至觉得课堂没用,老师讲的“太慢”,还信奉“学校不教考点,考点得靠补课”。这逻辑,简直跟闹着玩似的。

家长也得反思。不少人觉得,孩子成绩好就是“聪明”,成绩差就是“没努力”。其实,学习不是比谁跑得快,而是比谁跑得稳。暑假把孩子塞进预科班,学得昏天黑地,开学却发现没补课的同学更厉害。为啥?因为补课班教的还是老一套,孩子脑子没练出来,等于白忙活。教育部2024年的一项调查显示,近70%的家长认为补课能快速提高成绩,但只有20%的学生在高中阶段能保持补课带来的优势。

孩子也得明白,学习不是短跑冲刺,而是长跑耐力赛。刷题没问题,但得知道为啥这么刷。成绩是副产品,真正的收获是学会思考、理解世界。那些高中的“逆袭王”,往往是初中不显眼、但踏实学的孩子。他们不靠套路,靠的是脑子里的“真功夫”。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6