三十五载耕耘乡村教育 覃贞寿用爱让孩子们走出乡村

商报全媒体讯(椰网/海拔新闻记者 许文玉 摄影报道)九月的海口市秀英区东山镇,阳光透过椰林洒在农场小学的操场上。早上6点半,53岁的数学老师覃贞寿已经来到学校,开始他第35个学年的一天。今天是教师节,他的办公桌上放着几朵学生采来的野花和手绘的贺卡。

初心:因爱而生,为爱坚守

“初中以前我想当医生,救死扶伤。后来,是我的初中班主任改变了我的人生轨迹。”谈及从教初心,覃贞寿的目光温暖而笃定。

年少时家境困难,他险些辍学。是他的初中班主任及时发现并给予帮助,“她给我买了课外书和学习用具,让我看到了家乡外的世界。”就是从那时起,覃贞寿的理想从“治病救人”转变为“育人成才”。“我想成为像我的老师那样的人,帮助那些和我一样面临困境的孩子,给他们一个走出乡村的机会。”

1990年,18岁的覃贞寿第一次走进乡村小学时,眼前的景象让他至今难忘:“教室是瓦房,黑板嵌在墙上,门窗破败,没水没电……去学校只能步行。”

虽然早有心理准备,但现实的艰苦还是让他产生了落差感。“直到我看到教室里那些孩子们的眼睛——清澈、渴望,带着对知识的纯粹向往。”就是这一双双眼睛,让他选择了留下。这一留,就是三十五年。

其间不是没有离开的机会。“有过调到城镇学校的机会,但我放弃了。”问及原因,他的回答简单却沉重:“我怕我走了,就没有老师愿意来这里了。这里的条件确实差,生活也不便利,但孩子们不能没有学上。”

耕耘:用爱弥补资源的匮乏

三十五年来,覃贞寿见证了乡村教育的变迁。“教学设备的变化最大,从最初的破瓦房到现在的教学楼,从水泥黑板到多媒体设备……”

但资源匮乏依然是乡村教育面临的最大挑战。“与城市相比,我们的教学资源还是少了些——年轻教师、教学设备、课桌椅……还有学生基础相对薄弱。”

面对教学条件艰苦、师资力量薄弱的环境,覃贞寿始终坚持以学生为中心,用耐心与爱心关心每一位孩子的成长。无论是在课堂上传授知识,还是在课后辅导、家访等过程中了解学生情况,他都倾注了全部精力。他特别关注留守儿童的心理健康:“乡村孩子最鲜明的特质是缺乏自信、感到孤独,他们最需要的是家人的关心与关爱。”

为了及时了解学生情况,他建立了家长群,并坚持家访。“当我发现哪个孩子情绪状态不对时,就会去家里看看,了解变化的原因,与家长沟通,共同帮助孩子。”

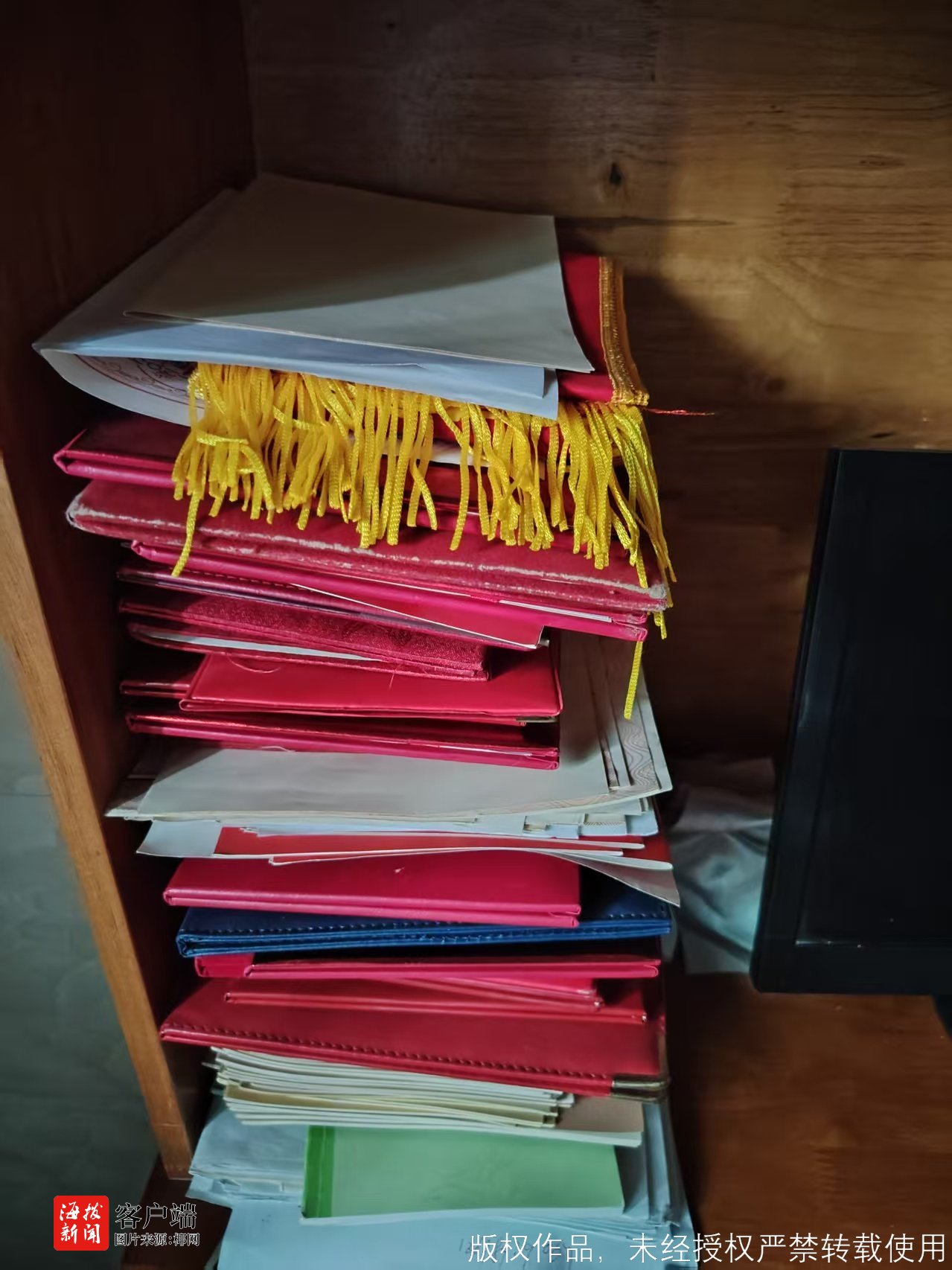

因其出色的教学工作和无私奉献的精神,覃贞寿获得了多项荣誉肯定:工作期间,曾荣获市级青年教师优质课评选一等奖;从1997年至2001年连续荣获市级优秀教师光荣称号;2019年荣获区级“四有教师”光荣称号;2024年荣获区级“教书育人榜样”光荣称号;多篇教学论文分别荣获区级、市级、省级一、二等奖等。然而,他总是说:“我只是做了一名教师该做的事。”

收获:最美的回报是看见成长

“覃老师,谢谢您没有放弃我们。”这是两个曾经顽皮的学生考上大学后写来的感谢信中的话。谈起这个温暖的瞬间,覃贞寿的脸上泛起欣慰的笑容。

这两个孩子因为缺乏家人关心而学习散漫,但覃贞寿始终给予他们特别的关爱和关注,最终帮助他们考上大学。“看到孩子们成长成才,是我感到最幸福、最值得的时刻。”

在他的办公桌上,保存着厚厚一叠信件和贺卡,都是历年学生送来的。在他看来,这些比任何奖项都珍贵。

期盼:让教育之光均衡“照耀”

谈到乡村教育的未来,覃贞寿语气凝重:“我希望教育更加均衡。乡村教育缺乏的东西太多,更新太慢,孩子们无法及时获取最新资源,这样会落后一大步。”

他对即将加入乡村教师队伍的年轻人提出建议:“要有耐心、爱心和恒心。”“乡村教育需要的是愿意扎根的人,而不是过客。我希望能有更多年轻的老师愿意来、留得住,给乡村教育带来新的活力和光。”

尽管已经53岁,覃贞寿对未来的规划依然清晰:”我会继续坚守岗位,打开孩子们看世界的窗户,让他们有机会走出去了解世界的精彩。”

三十五载春秋,青丝已成白发。覃贞寿用人生最美好的年华,默默耕耘,无怨无悔地守护着一批又一批乡村孩子的求学梦。在这个属于教师的节日里,没有鲜花和掌声,只有教室里琅琅的读书声,以及那份永不褪色的教育情怀。

【责任编辑:韩 婧】

【内容审核:孙令卫】

版权声明:国际旅游岛商报全媒体文字、图片、视频、音频等版权作品,欢迎转发,但非经本报书面授权同意,严禁包括但不限于转载或改编、引用等,违者必追究法律责任。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6