近日,黄浦江畔,联合国教科文组织国际 STEM 教育研究所在上海揭牌。这是教科文组织在全球设立的第 10 个一类中心,也是首次落户中国、走出欧美的全球性中心。两年前,2023 年 11 月 9 日,联合国教科文组织第 42 届大会在法国巴黎举行,以协商一致的方式通过了在中国上海设立国际 STEM 教育研究所的决议。近两年后,巴黎大会形成的共识,如今在上海落地实施。

从巴黎掌声到上海揭牌,为什么是中国?为什么是现在?国际社会的选择,折射出对中国教育体系韧性与创新力的认可,也寄托着更大期待。联合国教科文组织总干事阿祖莱指出,上海的知识积淀与科技创新,使其成为全球 STEM 教育发展的理想落点。研究所的成立,不仅是国际教育合作的新里程碑,更为中国教育走向世界打开了新的机遇。

01全球指数第二:中国缘何成为最佳选择

国际 STEM 教育研究所落户中国,既是历史选择,也是现实必然。这一结果的背后,是中国在 STEM 教育领域长期积累的实践经验与制度优势的集中体现。

从顶层设计来看,中国近年来持续推进教育强国战略,并将教育、科技、人才纳入一体化发展的整体布局。国家层面的政策导向与制度保障,为 STEM 教育提供了明确的发展框架,而区域与学校的探索则不断丰富路径,实现了由上而下与由下而上相结合的推进格局。

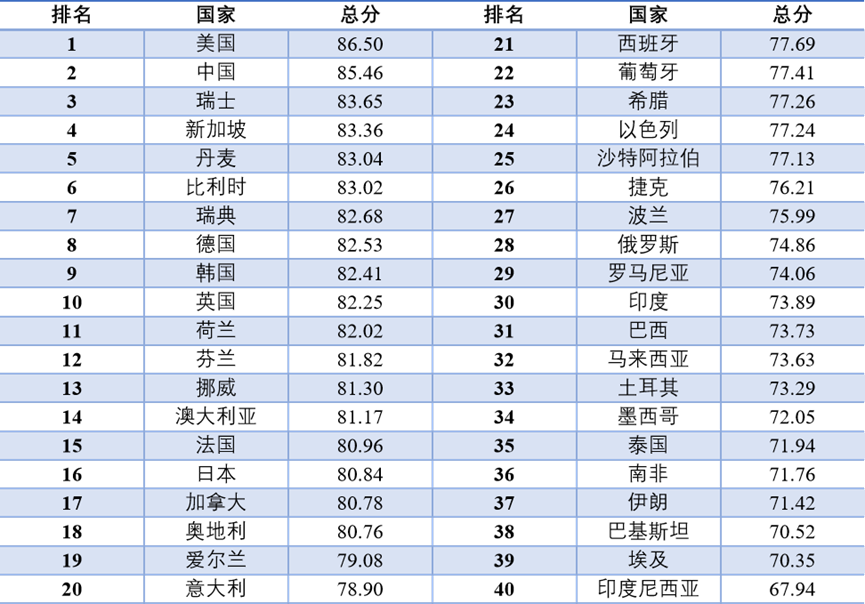

在实践层面,中国各地已形成一批可供借鉴的案例。北京怀柔区建立“科学副校长”制度,邀请科研院所和高校专家直接参与中小学教育,推动基础教育与前沿科研的紧密衔接。上海理工大学附属中学探索校企研结合,将企业工程项目引入课堂情境,帮助学生在真实问题中运用知识、培养能力。同济大学 STEM 教育智库研发并发布了全球首个《STEM 教育发展指数 2025》,以量化方式评估 40 个主要国家和地区的教育水平,中国在该指数中以 85.46 分位居第二,显示出整体实力。

(全球STEM 教育发展指数 2025 总体排名)

在发展模式上,中国与欧美存在明显差异。欧美国家的 STEM 教育往往局限于小规模、精英化的试点,而中国在推进过程中呈现出规模大、系统性强、形态多元的特点。尤其值得注意的是,中国在注重学科交叉的同时,还强调与人文学科的融合,并与学生核心素养的提升紧密结合。这种自上而下与自下而上互动的机制,使中国经验不仅在国内取得显著成效,也具备了对外分享与推广的潜力。

正因如此,国际社会普遍认为,中国具备承载全球 STEM 教育发展新使命的能力与责任。国际 STEM 教育研究所的设立,既是对中国长期探索的认可,也意味着中国将在全球教育治理中发挥更为重要的作用。

02AI 时代的三道考题:人才、教师与公平

然而,站在新的起点上,中国乃至全球的 STEM 教育仍面临多重挑战。

首要问题在于人才培养的紧迫性。随着人工智能、量子科技、新材料、生命科学等前沿领域快速发展,社会对复合型、跨学科高水平人才的需求显著增加。如何在教育体系中建立有效机制,培养既具备创新精神又具备综合能力的青年群体,成为教育改革必须应对的核心议题。

其次是教师专业能力的提升。STEM 教育并非单纯地将科学、技术、工程与数学课程相加,而是强调跨学科的理解与整合。这对教师的知识结构和教学方法提出了更高要求。但现实中,许多教师的学科背景、培训体系以及跨领域教学经验仍显不足。提升教师的 STEM 素养,建立跨学科教师培养与支持体系,已成为推进相关教育改革的关键环节。

此外,教育公平与资源均衡仍是长期挑战。尽管教育数字化的普及为优质资源跨区域流动创造了条件,但在城乡差距、区域发展不均衡的背景下,如何确保中西部和农村学校能够公平获得 STEM 教育资源,仍需政策、技术和实践层面的多重支撑。

在这一背景下,国际 STEM 教育研究所的设立具有重要意义。它不仅将推动成员国间的经验分享和资源流动,也将通过咨询、研究与能力建设为教育体系提供支持。对于中国而言,这既是参与全球教育治理的新机遇,也是一份推动自身教育现代化的新考卷。

03谁来兑现愿景?中国课堂给出答案

国际 STEM 教育研究所的设立,不仅意味着理念与战略的提出,更要求各国探索可操作的实施路径。宏大的愿景唯有通过具体的教学场景才能发挥实际效用。在这一过程中,教育科技成为重要的连接环节,使国际倡议能够在学校层面落地。

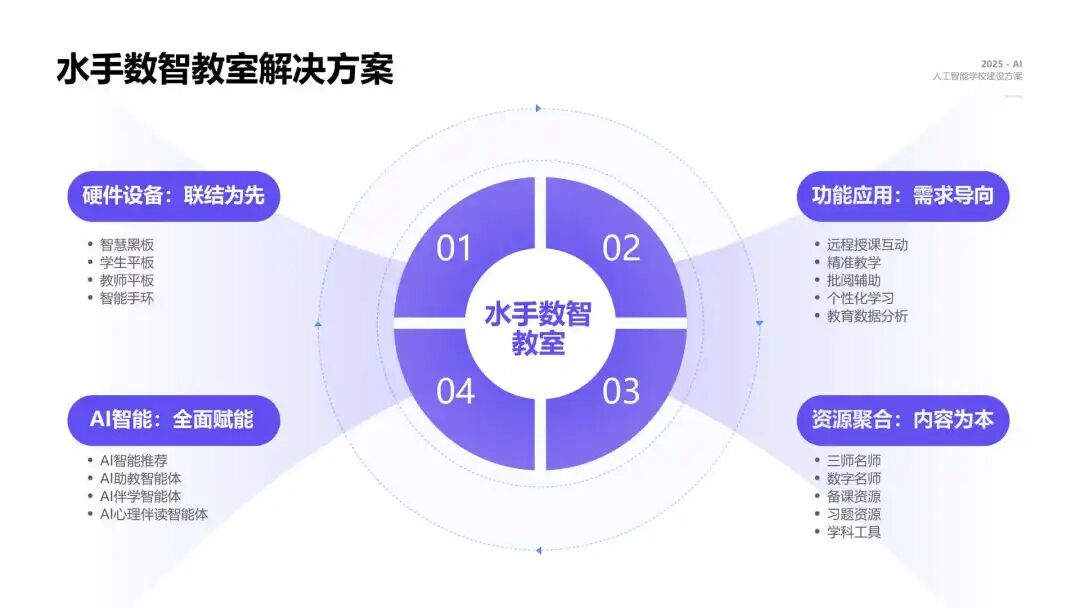

华领通智旗下 AI 水手的实践提供了一个可供参考的案例。水手数智教室 S900 以课堂为核心,将学习场景转化为多维度的数据场。课堂上,系统能够记录学生在项目探究中的参与情况,呈现协作分工的细节;在个体展示环节,系统可借助眼动追踪、姿态识别等技术,辅助教师判断学生的专注度与自信水平。借助这些数据,教师不仅可以收集学习成果,更能全面了解学习过程与学习态度,从而提升教学的科学性与精准性。

事实上,国际社会倡导的 STEM 教育,正在逐渐延展为更广义的 STEAM 教育,即在科学、技术、工程和数学的基础上融入艺术与人文。这一趋势不仅强调跨学科的知识整合,也更加注重学生创造力、审美力与人文素养的培养。

这一理念的延展,与“五育并举”目标形成衔接,并在具体教学设计中得到进一步拓展。AI 水手将“德、智、体、美、劳”的整体发展与数智化教学结合,并通过“331 实效教学法”等方式重构课堂流程。在此框架下,德育通过情境设计与数据支持实现渗透;智育从标准化教学转向个性化与跨学科融合,AI 可根据学生的学习水平和兴趣生成相应方案;体育利用智能监测提供科学化干预;美育和劳育则通过虚拟仿真与项目探究拓展学生的创造与实践能力。

可以说,本土实践正是国际愿景的具体化。通过构建数据驱动的教学与学习支持体系,中国的探索不仅回应了人才培养、教师发展与教育公平的现实挑战,也为国际社会在推动 STEM 教育方面提供了具有参考价值的经验。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6