数据孤岛挡不住,高校数字化突飞猛进,未来教育有多牛?

高校数字治理这事儿,最近可是火得不行!一张课表能在手机上秒查,老师评分全靠数据分析,连找工作都能精准推送岗位,这不就是数字化带来的“神操作”吗?咱们国家正铆足了劲儿,把教育往数字化方向推,高校也得跟上这波潮流,搞好数字治理,才能让学校管得更顺、教得更好、学生更满意。

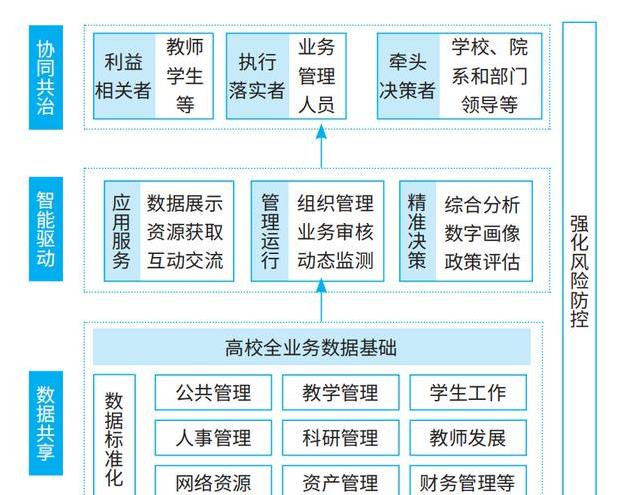

数据共享是这套系统的命脉。过去,学校的教务系统、科研系统、财务系统,各自为战,数据格式都不一样,想共享?门都没有!这就叫“数据孤岛”。现在,数字治理要做的,就是打通这些壁垒。比如,北京某高校已经建了一个统一的数据平台,教务、学生、科研数据全都能互相“对话”。2024年的数据统计,全国已经有超过60%的高校开始试水统一数据标准,效果杠杠的,部门间的配合顺畅多了。

技术是数字治理的“硬核”支撑。人工智能、云计算这些技术,能让学校的办事效率飞起来。比如,学生以前办个转专业手续,跑断腿还得等好几天。现在呢?线上“一键申请”,数据自动流转,半天就能搞定。浙江一所大学就靠这招,2023年把行政审批时间缩短了70%。再比如,老师的工作也能靠数据“画像”,系统能分析出老师的教学风格、科研进度,帮他们更有针对性地提升自己。

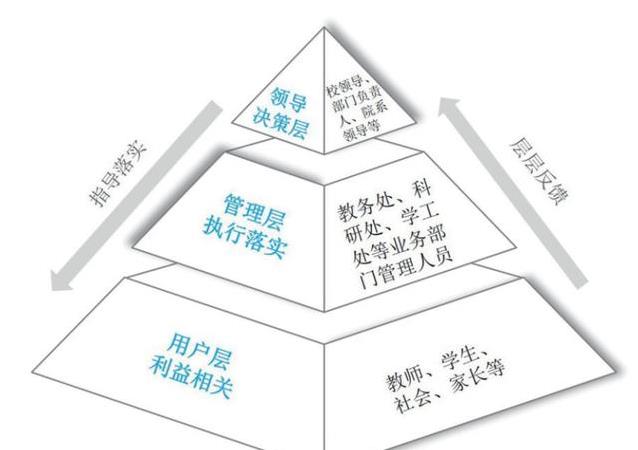

治理可不只是技术活儿,还得大家一起上。学校领导定大方向,老师学生给反馈,家长和社会也能掺和进来。比如,上海某高校搞了个“校园通”APP,学生能直接在上面提意见,学校立马就能看到,改得快,学生也觉得被重视。2024年统计,全国有近40%的高校建了类似的互动平台,师生参与度提高了至少30%。这不就是“众人拾柴火焰高”吗?

不过,数字治理也不是一帆风顺。最大的绊脚石就是数据标准不统一。每个部门用自己的系统,数据格式五花八门,想凑一起比登天还难。比如,某高校的教务系统和财务系统,数据完全对不上,老师想查个科研经费,得翻好几个系统,累得够呛。这问题不解决,数据共享就是空话。

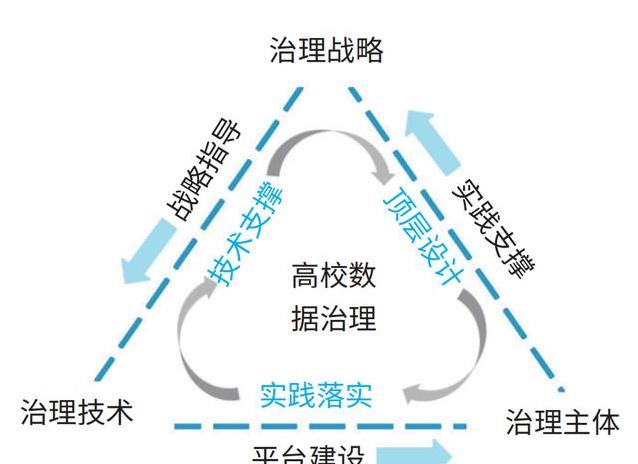

还有,学校的顶层设计也有点跟不上。很多高校还是老一套,信息技术部门管技术,教学部门管教学,互相不怎么搭理。结果呢?数据共享总卡在“要数据”和“等数据”上。2023年一项调查显示,70%的高校在数据共享上都遇到过部门协调的麻烦。没个统一的大计划,数字治理的效果就得大打折扣。

再说说人的问题。数字治理需要大家都会用数据,可现在不少老师和学生连基本的数据分析都不会。有的老师甚至觉得用数字系统麻烦,还不如老办法来得快。还有人担心隐私泄露,比如学籍信息、手机号这些,稍不留神就可能被不法分子盯上。2024年,全国高校报告了至少200起数据泄露事件,虽然大多是小规模的,但也够让人头疼了。

安全问题更不能忽视。数字治理用到的数据多,采集、存储、传输,每个环节都可能出漏洞。国家虽然有《数据安全法》,但具体到高校,还缺一些细化的规矩。比如,某高校的学生信息系统被黑客盯上,幸好发现得早,没酿成大祸。2023年,教育部专门发了通知,要求高校加强数据安全管理,可落实起来还是慢了半拍。

要解决这些问题,路子其实也不复杂。先得定好数据标准。国家已经有了《教育数据标准》,高校得赶紧跟上,制定自己的统一标准。比如,清华大学2023年就搞了个数据标准试点,效果不错,数据共享效率提高了50%。有了标准,数据就能顺畅流动,治理效率自然就上去了。

最后,还得让大家都动起来。学校得组织培训,让老师学生学会用数字工具。北京师范大学2023年就搞了全员数字培训,老师们学会了用数据分析教学效果,学生也觉得办事方便多了。再加上奖励机制,比如给积极参与的老师发点奖金,或者给学生加点学分,大家的热情自然就上来了。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6