在如何育儿上,我们好像很容易陷入左右摇摆的困境,非此即彼。

如果自己的做法和主流观念不一致,就开始自我怀疑:是不是走在了被时代淘汰的边缘?

在当下,“行万里路”开阔视野的论调盛行,当看到孩子喜欢宅家,或者无法带孩子去看世界时,就纠结万分。

儿子小时候,就是典型的“宅娃”。

一到休息日或放假,不像别的孩子那样喜欢往外跑,也不盼着去哪旅行,只会蹲在家里鼓捣各种积木、拆装电子元件。

常常废寝忘食,不做好不罢休,一蹲超过6个小时是家常便饭。

再看看朋友圈里的孩子,不是在户外参加真人CS,就是在某个大城市打卡著名景点。

那时候,真有些焦虑:孩子见识会不会太少?社交会不会出问题?视力、体能跟不跟得上?未来拿什么跟别人竞争?

我也试过“推他出去”。

可结果常是:

-

他心不在焉,走几步就喊累;

-

带去景点,他对风景和历史毫无兴趣,只是机械地跟着大人走动。

-

可一旦回到家,他就像鱼回到水里,一整天都不会无聊。

到底该按主流模式育儿,还是尊重孩子的天性和意愿?我摇摆不定。

直到有一天,我读到一句话:

“成长的空间维度从来不是决定性的,真正关键的是思维的深度维度。

人类大脑的发展,并不取决于所处地理环境的丰富程度,而是认知活动的质量与深度。”

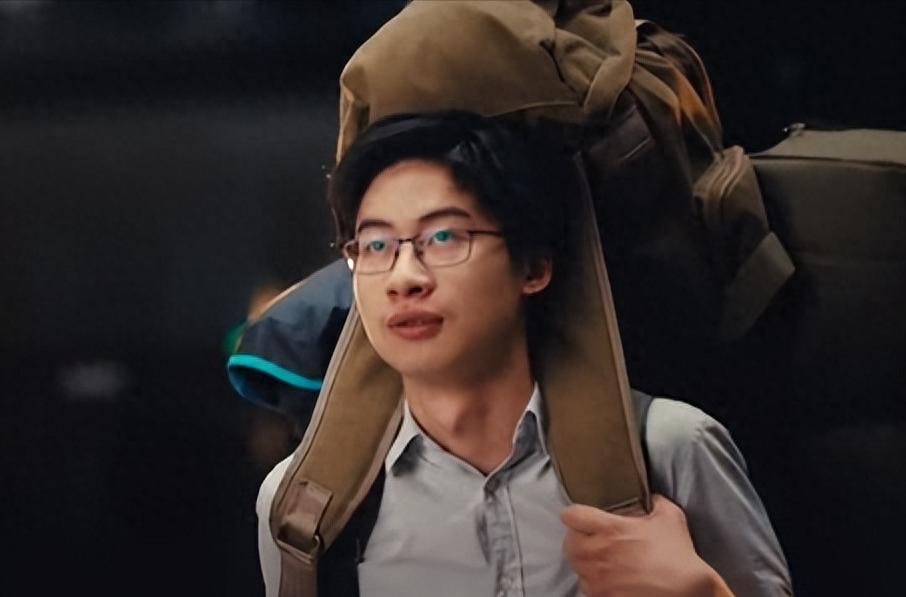

这句话让我想起庞众望——那个出身贫寒却考上清华的男孩。

他小时候肯定没条件旅行,为什么却那么有出息?

从他的访谈中可看出,他的家庭物质匮乏,但精神富足。

他的母亲没受过高等教育,却说出了许多充满智慧的话:

-

关于志向:“咱家穷,但咱们人穷志不穷。”

-

关于面对困难:“你面对什么,你就去解决什么。”

-

关于心态:“日子是会过的,日子是会快乐的。”

这些话,就是庞众望的“诗和远方”,是他精神世界里的万里路。

后来他说:“既然苦难选择了你,你可以把背影留给苦难,把笑容交给阳光。”

这种高层次的认知和思维模式,并非来自旅行中的见闻,而是来自家庭教育和自身悟性所培育的“内在资源”。

这种资源,远比外部刺激更根本、更强大。

心理学中有一个重要的理论:维克多·弗兰克尔的“意义疗法”。

他指出:“人对意义的追寻是其生命的主要动机。”

真正推动一个人发展的,并不是他身在何处,而是他是否找到值得全心投入的意义。

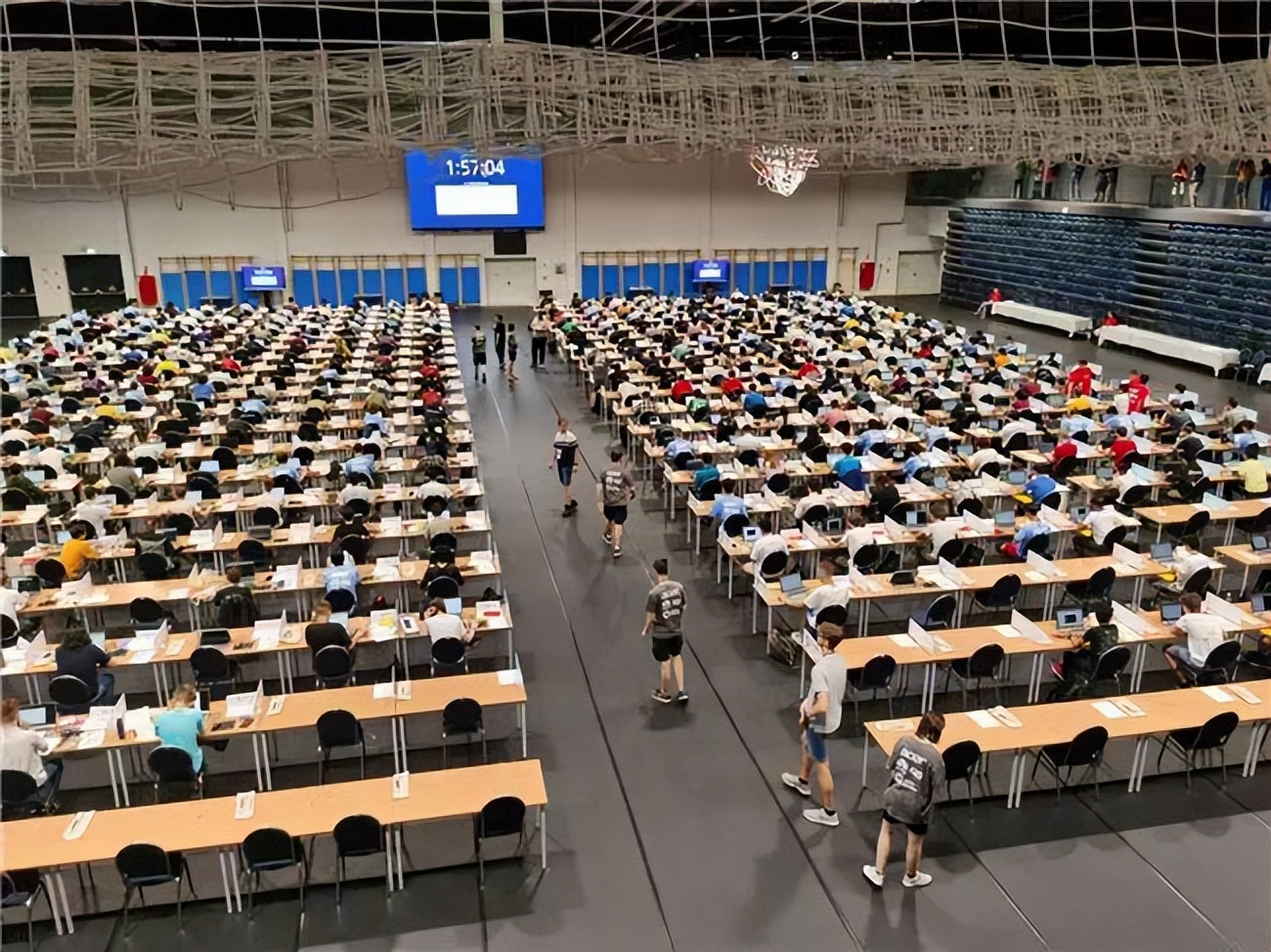

还想到儿子的一个校友。

他从小学高年级开始学习信息学,从初一到高二这5年间,为了信息学比赛,几乎把所有时间都投入编程。

除了每天跑步半小时,几乎没有娱乐和外出的时间,节假日无休。

别人觉得他牺牲了很多,他却觉得很幸福!

因为他在做有意义的事。

最终他在高二毕业时,拿到全国奥赛前50,进入国家集训队,上了清华,并连续两年在国际赛场上夺得金牌。

这种成就是旅行带来的吗?

显然不是,是内在驱动与深度投入的结果。

像这样的孩子还有很多:他们喜欢数学、生物、艺术……他们“宅”,却并非封闭,而是在专注中生根发芽、开花结果。

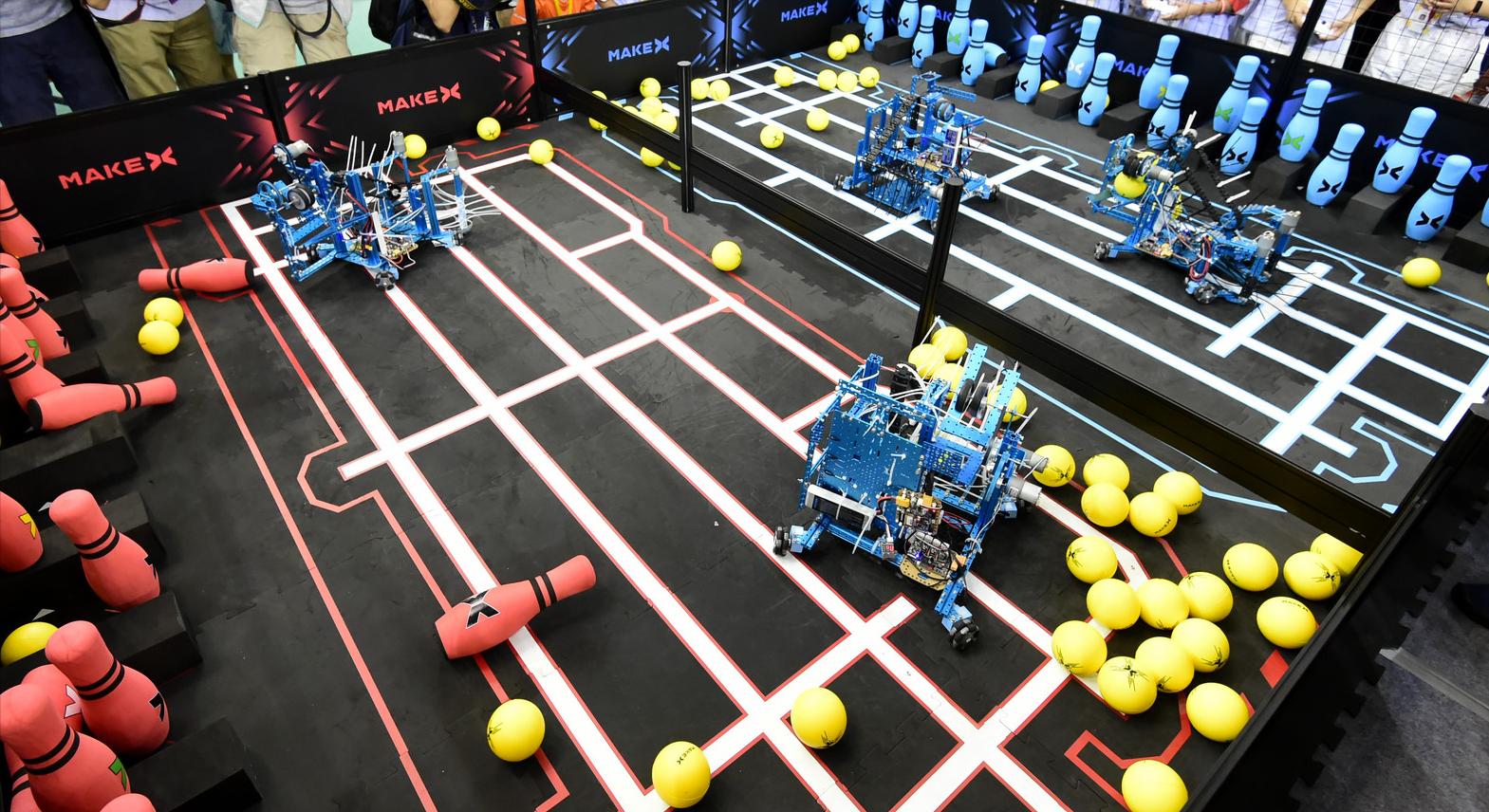

再看儿子玩乐高、电子元件的结果。

他已经19岁,并没有因为小时候“宅”而见识狭隘。相反,他有一群志同道合的朋友,视力正常,身体也越来越强壮。

更让我欣慰的是,他在持续“宅家”中积累的能力逐渐爆发:

小学的时候,在电子类产品制作、动手能力方面,显现出超越同龄人的优势。做过各种音响,自己琢磨着改进技术,音质越来越好。会做动态PPT,是老师的好帮手,上初中了还有老师请帮忙。

初中的时候,制作了多种形式的3D打印机,不断升级,打印的效果越来越精细,并且在最大程度上消除噪音,防止扰民。会做沙画设备,5年过去了,都有很多人想要制作方法和成品。

高中的时候,会用激光刻蚀机,是机器人大赛中的主力制作者。会摄影、会剪辑视频,是学校活动的摄影主力。

这些经历不仅让他自信满满,还在申请大学时成了他的独特优势。

而从15岁起,他反而开始主动想要走出去——不是打卡式旅游,而是带着对历史和科技的兴趣真正地“在路上”。

他已经去了全国大半个省份,看博物馆、遗址、科技展,兴趣和以往简直是天壤之别。

他自己很有目标,知道想成为怎样的人,知道以后该到哪个城市发展,知道为了实现自己的梦想应该付出怎样的努力。

所以,我明白了。

孩子在哪里不重要,真正重要的是他“在做什么”——是否在做让他感到有意义、能投入的事。

而每个年龄阶段的需求,本就不同。

写在最后:

有出息”的核心,不在于见过多少风景,而在于是否具备那些底层品质:责任感、乐观、坚韧、内在驱动力和成长型思维。

这些,可以通过多种方式培养——“出去浪”只是其中之一,但绝不是唯一。

家庭教育的本质,是“育人”而不是“遛娃”。比起物理上带孩子位移多远,精神上的陪伴与引导更为重要。

无论是“出去浪”还是“宅在家”,真正关键的是:我们是否让孩子感受到意义?是否保护了他们的好奇心?是否帮助他们建立属于自己的内在动力体系?

如果你的孩子也喜欢宅家,或者因为经济条件不能常常带孩子“出去浪”,请别焦虑。或许他会走在一条更专注、更深入的成长路径上——哪怕这条路,暂时看起来是安静的、孤独的,甚至与周围格格不入。

没关系。因为真正的成长,从来不是只有一种声音。

最终,真正“打脸”父母的,从不是孩子的选择,而是我们是否愿意放下比较,看清什么才是孩子真正需要的未来。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6