427名学生考上大学,700多名学生凭借扎实技能实现自立自强……在重庆市特殊教育中心,“让每一个孩子都拥有人生出彩的机会”是特教老师们的信念,他们用爱和温暖书写了一个个特殊教育朴实而动人的故事。9月10日是教师节,记者走近3名特教教师,倾听他们的故事。

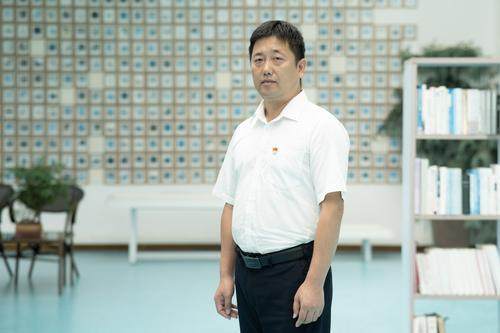

退休教师叶绍喜:

“希望孩子们挺起胸膛朝前走,拥有人生出彩的机会”

▲重庆市特教中心教师叶绍喜。记者 解小溪 摄

“哎呀,这些娃儿好气人,我嘴皮子都说破了,还是不会!”刚开学不久,一位年轻教师忍不住在办公室抱怨道。

“你得沉下心来,手把手地教他们做。”刚退休的叶绍喜回到学校看望曾经的同事们,恰好遇到这一幕,他拍了拍这名年轻教师的肩膀说。

为啥要手把手地教?“因为这些孩子太特殊了。”60岁的叶绍喜说。

“不信你看看他们的书。”他拿出一本盲文课本,课本上布满了密密麻麻、凹凸不平的盲文点。“你能摸出来吗?方格里凸出的点位,对应的是不同的字母。对刚接触盲文的孩子来说,就像在黑暗中探索新的世界,复杂且耗时。”

▲重庆市特教中心教师叶绍喜正在写教案。记者 解小溪 摄

为了让盲孩子们尽快熟悉盲文,在课堂上,叶绍喜就手把手地教他们“摸”。“慢慢地摸,右手走,左手跟着走。”他会拉着盲孩子的手在盲文书上缓缓移动,逐一纠正动作。

“锥笔要找准位置,这里,摸到了吗?”盲孩子们学写字,叶绍喜都要做无数遍示范。

因为家庭等种种缘故,不少盲孩子错过了最佳入学年龄,导致在同一个班级,盲孩子之间年龄相差四五岁,甚至更多。因为孩子们看不见,他们会遇到很多“麻烦”——有的七八岁还不能自行穿衣服、系鞋带;有的还是辨不清方向,走路走不成直线……要解决这些“麻烦”,老师得分解步骤,反复地示范,极考验老师的耐心和细致。

叶绍喜会教孩子们学洗脸:“洗脸要分三步,先把打湿的毛巾拧干,把脸擦一遍,再把毛巾打湿并拧干,在眼睛、嘴巴再擦几下,最后擦一遍整张脸……”

有的孩子因视力障碍,身体习惯性向前倾,叶绍喜便大声鼓励他们:“要挺起胸膛往前走!”他拉着他们靠右行走,一遍又一遍地熟悉从宿舍到教室的路线。“希望孩子们能自信起来,拥有人生出彩的机会。”

叶绍喜曾教过一个十分“小气”的孩子,连一块饼干都不愿和同学分享。家访时,叶绍喜来到这个孩子位于奉节的家时,眼前的情形让他沉默了:泥巴墙,屋内几乎没有一件像样的家具,生病的母亲卧在床上,头发花白的外婆连忙搬出条凳,让老师们在院坝里坐下。

“娃儿给老师们添麻烦了,但他很乖的,眼睛看不到,还要帮我掰玉米,连棒棒糖都舍不得买一个。”外婆说。

听到这里,叶绍喜有些懊恼:“原来这是一个懂事能干的孩子,要不是走进孩子家里,我们根本不知道孩子‘小气’的背后是什么原因。”

“我们对孩子的了解太少了!只有了解孩子们,才能让我们的孩子真正挺起胸膛朝前走!”他每次都这样告诫自己,也这样提醒年轻教师。

资深教师周建勋:

“那一刻,孩子们身上都闪着光”

▲重庆市特殊教育中心党支部书记、校长周建勋。记者 解小溪 摄

“我的小号没过关,要回去加练!”9月10日,在学校扬帆音乐厅门口,一名老师说。

为了让孩子们能通过音乐“看到”更广阔的世界,2011年,市特教中心组建了扬帆管乐团。乐团刚起步就遇到了难题。

周建勋回忆,学校请了专业教师教孩子们,可一节课下来,老师打了退堂鼓:孩子们无法看见他的口型和手势,他也没有视障教学经验,课堂上完全是“一锅粥”。

怎么办?“干脆让我们加入进来,和孩子们一起学习,成为孩子们的‘眼睛’。”有老师提议。

就这样,包括周建勋在内的老师们都报了名。

“我以前就喜欢萨克斯,就选了萨克斯。”周建勋说,为了让自己的水平更专业,他一有空就练习,少则一两个小时,多则两三个小时。

▲重庆市特殊教育中心党支部书记、校长周建勋(右一)(受访者供图)

但吹和教是两回事,尤其教的对象是看不见的孩子们。“孩子们看不到乐谱,只能由我唱给他们听,唱了一遍又一遍,后来又录了示范音频,让他们反复听。”周建勋说。

在教指法时,周建勋自己先在萨克斯上摆好正确的手势,然后让孩子触摸自己的手型,孩子一边摸,他一边讲,“一堂课下来,口干舌燥,手酸背痛。”周建勋说。

▲重庆市特殊教育中心党支部书记、校长周建勋(受访者供图)

扬帆管乐团成立一个月后,一曲《欢乐颂》奏响在校园上空。孩子们开心地欢呼起来,周建勋激动得差点落泪。

2022年3月4日晚,在北京举行的2022年冬残奥会开幕式上,市特教中心扬帆管乐团师生们奏响了国际残奥委会会歌《未来赞美诗》。

▲2022年3月4日,在北京2022年冬残奥会开幕式上,重庆市特殊教育中心扬帆管乐团参演团队演奏国际残奥委会会歌。新华社记者 吴壮 摄

周建勋说,“那一刻,孩子们身上都闪着光!”

▲2024年11月13日,重庆市特殊教育中心,扬帆管乐团奏响美妙的音乐。(资料图片)记者 李雨恒 摄

“不要认为盲孩子们看不见,就误解他们。”周建勋说,初到市特教中心时,心里很不是滋味,校园里很安静,“在以前普通学校的课堂上,孩子们会和我互动,我提了问题,大家都争着举手回答,可到了这,却没有回应。作为教师被学生爱戴、被需要的荣誉感,一下子就没了。”

但一次偶然的机会,却让周建勋重新认识了这些孩子们。

“周老师好!”某一天下午,周建勋刚走到教学楼楼梯口,耳边突然传来一声脆生生的问候。他惊讶极了,转头一看,是班上的男生小庄(化名)。

“你怎么知道我是周老师?”周建勋诧异地问。小庄则很神秘地说:“一听你腰间钥匙的响声,我就知道是你!”

小庄的话让周建勋感到既温暖又有一丝惭愧:“原来这些孩子会用自己的方式尊重老师、爱老师。”

“看着他们脸上的笑容也越来越多,也有了更多的可能,再辛苦也是值得的。”周建勋说,今年是他从教的第30年,他最大的愿望是让这群盲孩子们健康成长,自信地站在更大的舞台上,奏响属于自己的人生乐章。

青年教师陈玲玲:

“把掌心的温度,拓印成照亮孩子前路的星光”

▲重庆市特教中心教师陈玲玲。记者 解小溪 摄

陈玲玲是特教中心的青年老师。毕业于长江师范学院汉语言文学专业的她,至今还记得第一次到学校面试的情景:

“面试完的我刚好站在操场上,一群孩子主动围上来和我搭话。其中,一个小女孩拉着她的手,问:“你是新老师吗?”“你喜欢我们学校吗?”另一个女生问。

孩子们的这份纯粹与热情,让陈玲玲决心留下。可当她走上讲台,却遇到了难题:如何让孩子们接受这位年轻老师?

“经验丰富的老师就教我,孩子们大多是住校的,你可以多陪陪他们。”张玉华老师将自己的秘诀告诉了陈玲玲。

此后,陈玲玲每周都会抽时间带孩子们出门。她第一次带两名低视生、一名全盲生逛街的场景,让她至今难忘。“其实,逛的就是南坪地下商场,当时路过一个小吃摊,看到有炸洋芋,我就顺手给每个孩子买了一份,他们高兴惨了。”陈玲玲说,他们左手提着自己买的小东西,右手拿着洋芋,吃得特别开心,不停跟她说:‘陈老师,我今天好高兴,我好幸福呀’。”

▲重庆市特教中心教师陈玲玲(右一)正在辅导学生。记者 解小溪 摄

“但那一刻,我真的被他们的笑容和真诚深深打动,也实实在在体会到这份工作的意义。”陈玲玲说。

但这也意味着她要付出更多。“前几年,每逢寒假,我就特别紧张,因为我们高中的孩子不少是外地的,老师们要给孩子们买好火车票,并把孩子送到火车站。”陈玲玲说,那时没有网上购票,她得到售票点为孩子们抢票,“我和另外两名老师轮流蹲点,南坪步行街、四公里、解放碑好几个售票点都蹲过。”抢票那些天,往往是温度最低的时候,陈玲玲一蹲就是好几个小时,冷得直发抖。

但一句句“陈老师”、一张张真诚的笑脸,又给了陈玲玲前行的动力。

前不久,陈玲玲在诗歌《以爱为灯照亮生命》中写道:“原来黑暗从未真正吞噬光芒,只是需要有人把掌心的温度,拓印成照亮前路的星光……”

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6