本文转自:中国教育报

宋修见

|

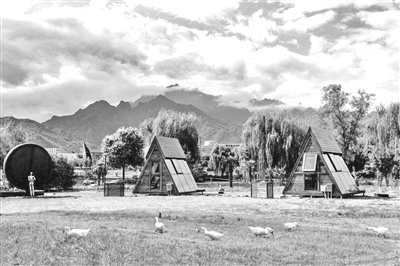

| 西北工业大学长安校区的钢琴小屋。 资料图片 |

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。无论是草坪上师生共创的装置艺术作品,还是广播里播放的经典音乐旋律,无论是图书馆里书香盈袖的文雅氛围,还是运动场上奔跑跳跃的热烈场景,都春风化雨般感染和滋养着人们美好的情感。美育不再只是课程表上的音乐、美术课程,而是校园中怡情润心的审美意境,时时处处浸润着师生们的心灵。

近年来,在党和国家高度重视与大力倡导下,很多地区已形成一种以美育浸润为导向的教育新生态,校园文化艺术氛围和师生精神面貌发生了根本性的改观,尤其体现在打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化和建设时时、处处、人人的美育育人环境方面。

校园之美,美在人文景观与自然风光融合的文化氛围

林木扶疏、碧草如茵,鸟语花香、光影流动,如此校园自然风光与具有年代感或设计感的建筑、具有美感的公共艺术以及置身其间的师生活动等人文景观有机融合,使学习生活于此的师生的视听等感官被美充分唤醒,自然而然会与世界建立起充满美好情感的精神关联。所以,美在校园,就是要使校园成为融合人文景观与自然风光的美育大课堂,一砖一瓦、一草一木、一人一事,都会潜移默化地激发师生发现美、感受美和创造美。如西北工业大学长安校区校园建有12间钢琴小屋(见上图),师生线上预约使用年均近2万人次。在校园湖边弹琴不仅使师生愉悦身心,小屋与湖光山色同时也成为校园最美的亮丽风景线。北京师范大学亚太实验学校校园内,有师生共创的装置灯箱,造型各异,每个灯箱的四面是美术组和生物组的教师带领学生描绘的校园植物作品,并且还附有植物介绍,学生在路过时不仅欣赏了美术作品,也了解到了自然知识。

校园之美,美在学生满怀理想快乐成长的蓬勃朝气

校园最美的风景一定是人。校园之美,体现在获得美育浸润的师生们所展现出的精神气质上。在校园中自觉不自觉地时时处处感知到美的学生,会更热爱生活、更富有生命热情和创造活力,更喜欢登上舞台、走进展厅、拿起画笔、放开歌喉,也更愿意走进教室和图书室,跑向运动场。在充满美的校园里,他们不仅获得知识,还学会合作、学会成长,学会成为一个情感丰富、人格健全、精神明亮的人。在这个成长过程中,他们充满阳光的笑脸、充满求知欲的明眸、充满青春活力的身影,无疑是最美好的、最具感染力的校园之美。

校园之美,需要教育管理者统筹建构大美育体系

以美育浸润校园,要使校园从学习生活的功能场所转变为全方位、全过程、全员性激发学生感知力、审美力、想象力与创造力的美育场域。这不仅是一个环境美化问题,更是一场关乎教育强国建设的教育理念变革。新时代呼唤的不仅是知识与技能的传承者,更是美好生活的创造者、中国式现代化的建设者,缺乏审美与人文素养的人难以成为这样的创造者和建设者。无论是教师的教书育人,行政后勤人员的管理育人、服务育人,还是建筑规划的环境育人,抑或是高雅艺术和传统非遗进校园的文化育人,本质上都是一所学校办学理念和一个地区教育水平的根本体现。从这个意义上讲,校园之美是教育理念更新后焕发出的生机活力,是一所学校的办学风格和一个地区的教育质量的直观体现。这就需要教育管理者统筹资源,建构起融合自然万物之美、艺术人文之美、非遗生活之美等,浸润在校园学习生活全部场域之中的整体性大美育体系。唯有如此,才能使校园成为立德树人和以美育人、以文化人的美的空间,成为全场域全过程育人系统的生动载体,以及联通博物馆、美术馆、剧院、社区乃至整个城市的美育枢纽,让人时时处处都能发现美、感受美。

校园之美,需要每一位教师成为美的传播者与引领者

校园之美,不仅在于绿树红墙、书声琅琅,更在于德智体美劳五育融合施教的教育新气象,所以特别需要教师在学科教学过程中树立学科美育意识,打破五育之间和学科之间的壁垒。如在德育方面,从教师关爱学生言传身教的奉献风范之美,到学生尊敬师长团结同学的文明礼仪之美,其中不乏美的感动与爱的传递,而美育和德育都能使人明辨善恶美丑、涵养崇高的精神境界,二者自然有内在的会通;智育是对知识的探索,但无论是数理化推演中的茅塞顿开,还是文史哲思辨中的豁然开朗,都需要审美的启迪,需要科学之美、逻辑之美、语言之美、真理之美等美感的体验,这种感性与理性有机融合的智育最能激发学生的好奇心和求知欲,所以要挖掘语文、历史、地理、生物、数学等各学科中所蕴含的美育元素,如语文课上品味诗词韵律与意境之美,生物课上探索自然生态丰富多彩生生不息之美,数学课上发现几何图形与逻辑推理的真理之美,等等,使美育与所有学科有机融合,以美启智,融美于学。美育与体育和劳动教育更是密不可分,运动场上的奔跑跳跃,是充满速度、技巧与节奏的青春健康之美,是磨炼意志、培养协作精神的高尚品德之美;教室值日、手工制作和校园种植等,是挥洒汗水的劳动奉献之美,是热爱集体、热爱生活的责任担当之美。由此可见,每位教师都要成为美的发现者、传播者和引领者,在专业教学中自觉融入美育元素,用美的眼光审视教学内容,用美的方式组织教学活动,用美的语言启发学生思考。

在学科融合和资源整合的大美育中,非常有必要创建多学科教师和学生共同参与的项目式、共创式“美育工作坊”。如组织设计制作校园休闲座椅,就涉及艺术设计专业的造型和色彩知识、数学专业的结构原理和承重计算、物理专业的材料特性,以及社会学的用户需求调查、经济学的成本核算等等,而这同时又是很好的劳动教育形式。通过这样的机制创新,能够真正营造时时有美育、处处见美育、人人参与美育的良好氛围,让美育如春风化雨般浸润学生、教师和校园。

校园之美,需要智慧赋能促进美育的创新发展

美在校园,还体现在智慧校园建设为美育插上科技的翅膀、丰富和拓展师生的想象力和创造力上。比如XR技术让师生身临其境地欣赏全世界的艺术珍品,AI技术辅助师生进行个性化音乐创作,3D打印技术使师生的创意设计变为现实;数字美育资源平台的建设,让偏远地区的孩子也能享受到优质的美育资源,促进实现美育的公平普惠。美育与科技的深度融合有助于培养学生的创新思维和创造能力。当学生运用编程思维设计数字艺术作品时,逻辑思维与审美思维得到了完美结合;当学生通过人工智能辅助文学创作时,技术理性与人文情怀达到了和谐共生。这种跨界融合的美育实践,不仅提升了学生的审美素养,更激发了他们的创新潜能,成为既具有深厚人文底蕴又掌握前沿科技的复合型创新人才。

我们欣喜地看到,越来越多的学校在实施美育浸润行动中已初步建成了兼具文化艺术氛围与精神气质之美的校园。置身其间,目之所及,耳之所听,心之所感,皆有美的形态、美的声音、美的嘉言懿行、美的精神气质。如此充满美感的校园,才是润心怡情的最美校园,才能为立德树人提供深沉而持久的场域力量,使学习生活于此间的莘莘学子,获得一双善于发现美的眼睛、一颗热爱美的心灵、一双创造美的双手,懂得欣赏自然之美,善于鉴赏艺术之美,能够创造生活之美。

(作者系中央美术学院美育研究院院长、中国文联特约研究员)

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6