约1400字 丨 字数

约4分钟 丨 用时

前 言

听懂了,不代表就能写出来。听和写,是两码事。写,是一种知识的转化与输出。

第10章 成果输出,你的坚持终将美好

10.1 学会记录:成长输出的最初形式

01

自我管理是为了什么?为了成长。

如何判断是否有成长呢?最简单的考量方法就是看成果输出。 成果输出贯穿于整个自我管理过程之中 。

成果的输出形式多种多样。你可以说它关乎于自身,也可以用外界事物来加以表示。 输出与媒介无关,只与结果的好与坏、程度深与浅有关 。

成果的输出,代表着阶段性的胜利 ,它们不断得到累积,最终促成了自我的成长。阶段性的成果输出,又会促使我们对自身的重新定位与自我审视,开始新一轮的自我成长循环。

依然从自身出发,是我们认识成长较好的一个视角。 自我的成长由浅入深,包含有三个层次,即记录、实践与赋能 。

02

何为记录?

学习到的任何一种知识,能够将其按照自己的理解书写出来,或者通过其他形式表达出来,都是一种记录。 记录的本质是一种知识的再现与理解 。

记录是学习输出的最初形式。

我们在学习一项内容时,听与读都比较容易,但要让自己做提炼与总结,却并非那么简单。这就像一个人脑袋里有千千万万种想法,但却没办法很好地表达出来一样。

输入和输出并不一定能划上等号 。

你很容易看懂书里写的、听懂别人说的,是因为对方有一套逻辑,你在此基础上,循序渐进,就很快能弄明白。

但当要你输出时,你没有把这个知识点融入到自己的逻辑体系里去,就建立不起逻辑链条,自然也就难以输出。你所拥有的,依然是碎片化的知识数据。

在第二章「 行走交流:知识输入的有益补充 」里曾提及 ,数据是知识流动链的开端。你没法输出,就是因为数据依然是数据,没有整合成信息,更没有形成自我的认知。

因此, 当你能够记录下来,并且具备一定的逻辑性与条理性时,才表明你真的有将学到的知识做到内化 。

03

试着每一次都将学到的内容以成体系的方式记录下来,是成果输出基础但重要的一环。

记录的程度之深浅,也与所处阶段有关。

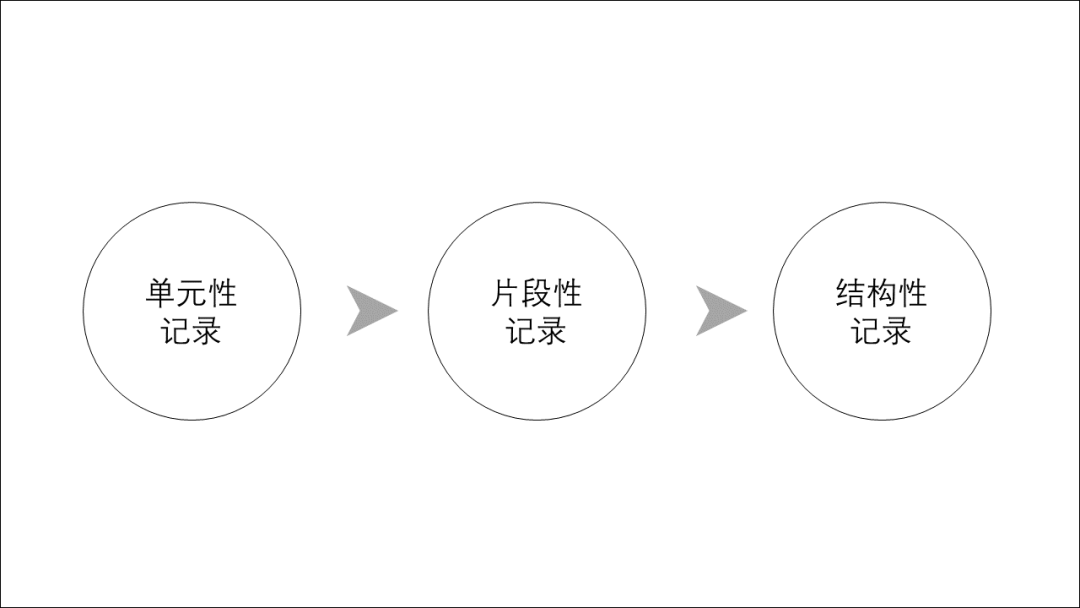

图10-1 记录的三个层次

图10-1 记录的三个层次

最浅层次的输出只是知识点的单元性记录 。比如当你学完了一个知识点,或者经由生活体验得到了某种感悟,就可以将它与已有的认知体系相关联,并记录下来。

其次是片段性的记录 。比如你学习了一个Excel函数公式,就可以思考这个公式属于哪种类型,能够解决哪类问题,它与其他相关的函数公式又可做何种集合。将这一类的函数都学会并形成体系记录下来,就是片段性的记录。

最后则是结构性的记录 。它是一种知识体系,嵌入到了各个相关的应用场景之中。比如情绪管理,它不单单只能管理自己的情绪,还能够帮助他人管理情绪,甚至能够根据情绪的反应,去深入挖掘他的人格与原生家庭之间千丝万缕的联系。

04

输出,并不讲究形式,重要的地方在于转换的过程 。

只要自己能够考虑清楚,想明白自己所学习的内容、看清楚事物的本质,本身就已经达成了记录输出的前提条件。剩下的无非是以哪种具体方式加以呈现罢了。

如果在记录输出时,依然感觉到有阻碍、有困难,则表明思考存在漏洞。这也是为什么有人脑袋里想了一箩筐,却说不出来的原因之所在。

在「 思考快与慢:掌握管理时间的核心 」一节曾提及“系统一”和“系统二”。当你脑海里觉得自己已经想清楚了的时候,实际上是“系统一”在起主导作用,真正要做记录输出之时,“系统二”才开始上场,于是逻辑漏洞也就显露了出来。

因此,记录的必要性在这里也就能够被看清。那些 能够浓缩提炼并做好内容输出的人,在成长路上就已经领先了一步 。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6