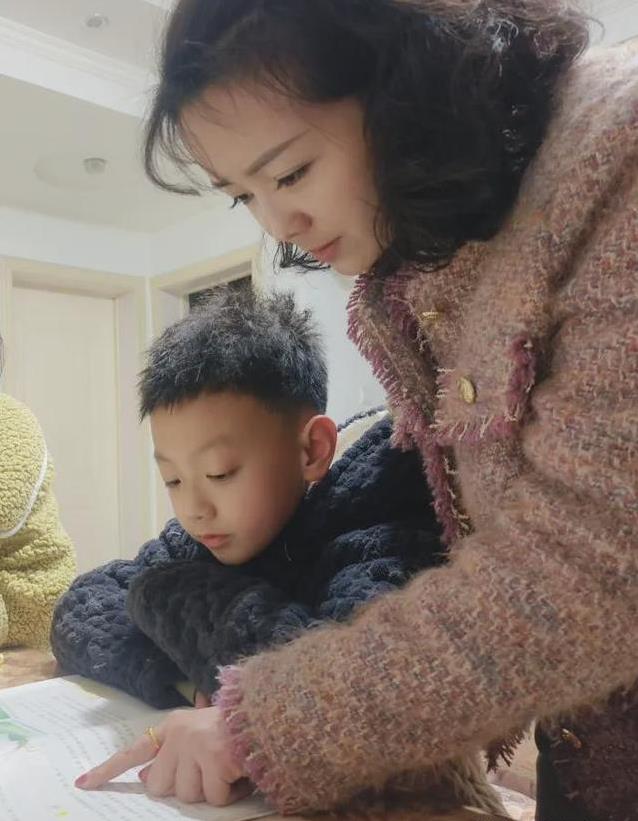

李娜老师站在三尺讲台上,笑得像邻家大姐,眼睛里却藏着星光。她不是那种高高在上的老师,而是会蹲下来,和孩子们聊天的“知心人”。信阳市第十三小学的学生提起她,总说:“李老师教语文像讲故事,教我们做人像点灯。”

她教书17年,从没把自己当“权威”。她常说,每个孩子都是颗小星星,亮不亮,关键看你怎么点。她把课堂当舞台,把每个学生的优点放大。她教语文,不只教字词句,还教孩子们怎么用心看世界。有一回,她发现班里一个男孩总低头,不爱说话。原来,他觉得自己作文写得烂,觉得自己啥都不行。李娜没批评他,而是挑出他周记里一句“踢球时云朵像棉花糖”,当着全班念,还贴在墙上当“金句”。男孩眼睛亮了,后来作文越写越好。

李娜的课从不枯燥。她觉得,语文不是死记硬背,而是要让孩子们爱上文字。她会带学生早读时,给默写全对的孩子发“星星”贴纸,作业工整的盖个“小红花”。这些小奖励,孩子们当宝贝,攒了一本又一本。她还爱在课间“掺和”孩子们的纠纷。有次两个小孩抢一本课外书,吵得脸红脖子粗。她没直接批评,而是让俩人玩“角色互换”游戏,互相说对方的好,结果俩小孩笑着和好了。

她不光教书,还管心。班里有个留守女孩,父母在外打工,女孩常躲在楼梯角偷偷哭。李娜发现了,没声张,而是悄悄陪她聊天,还跟女孩妈妈约好常联系。后来,女孩胆子大了,笑容也多了。李娜说:“孩子的心像玻璃,得小心捧着。”她还喜欢用生活里的小事教孩子们。比如,她带了个橘子到班上,让大家玩游戏写日记;还拿鸡蛋当“神蛋”,让孩子们观察、写感受。瓜果蔬菜在她手里,都成了课堂的“开心果”。

李娜的教学有自己的“秘诀”。她总结了“三字诀”:课堂要“实”,得有秩序;教学要“巧”,让孩子多动脑;内容要“精”,抓重点训练。她不爱照本宣科,喜欢把知识“掰开揉碎”讲清楚。她常看教育书,像《为了自由呼吸的教育》教她“蹲下来看孩子”,《静悄悄的革命》让她学会打造有趣的课堂。她还常跟同事讨论教法,琢磨怎么让语文课更好玩。

她对教育的爱,还体现在跟家长的沟通上。她从不摆老师的架子,而是把家长当伙伴。她常打电话家访,聊孩子的点滴。有次家长会上,她说:“教育孩子就像种花,得一起浇水施肥。”她从不用命令的口气跟家长说话,而是商量着来。家长们都说,跟李老师聊天,像跟朋友唠嗑,舒心。

李娜还爱带孩子们“接地气”。她组织过采摘活动,带学生去娄畈村感受劳动的快乐。她还带着孩子们去烈士家属家慰问,让他们知道感恩。她说:“教育不是关在教室里,得让孩子们看看外面的世界。”这些活动,孩子们记在心里,家长也感动。

她当了17年老师,从没觉得自己“老”。她常说,教书是跟孩子们一起成长。她在深夜备课,台灯下画明天上课的计划;她会在课后跟孩子聊梦想,帮他们找到自己的“能量密码”。有个男孩说想当足球运动员,李娜没泼冷水,而是鼓励他:“踢球也好,学习也好,坚持就能到终点。”

李娜的教育故事,藏在学生亮晶晶的眼睛里,也藏在家长信任的笑脸里。她不是那种只会讲大道理的老师,而是用一件件小事,点亮孩子的路。她的课堂像个小宇宙,每颗星星都在发光。她说:“只要用心,每个孩子都能找到自己的光。”

她的坚持,也让很多人感动。家长们说,李娜老师像个“种梦人”,把希望种在孩子心里。学生们说,她像个“点灯人”,让大家敢追梦。她从不觉得自己多了不起,但她的故事,却在信阳的小城里传开了。很多人说,遇到这样的老师,是孩子们的福气。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6