在刚刚过去的一周,上海书展人潮涌动,“挤不进去”“寸步难行”是很多读者的参展体验。二十一世纪教育研究院院长熊丙奇在进入澎湃新闻直播间时,也坦言有些“出乎意料”。人们普遍认为纸质书的黄金时代已经过去,但眼前的景象——家长牵着孩子在书架间穿梭,年轻读者捧着新书排队等待签售,却展现出另一幅场景。

“我看到一个妈妈想让孩子选教辅书,孩子却执意要买另一本自己喜欢的书,”熊丙奇在直播中分享道,“这很有意思。”家长们依然焦虑于“成绩”这一硬指标,而孩子们对世界的好奇心,早已不满足于教科书和练习册的供给。

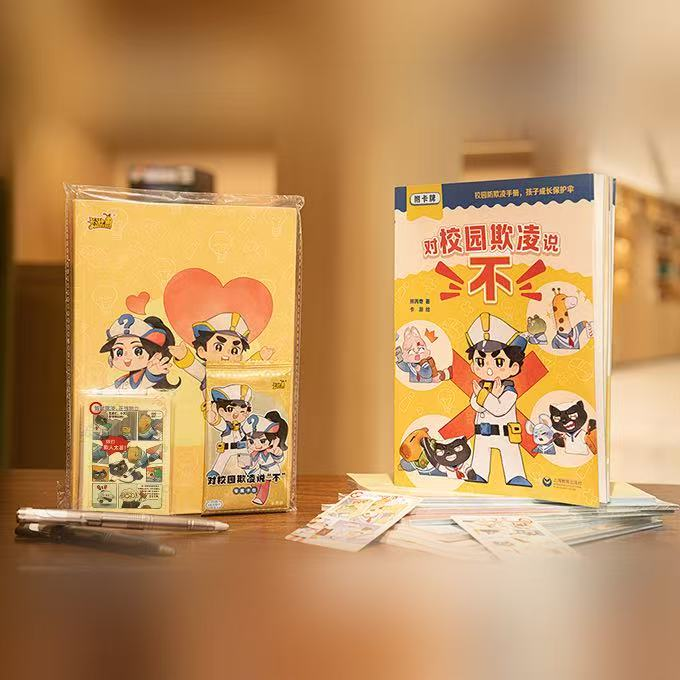

知识的渴求从未消减,改变的是其传播的形式与载体。新一代的孩子们在寻找一种能与他们对话、和他们互动、能被他们“玩”起来的知识。比如书展上一套《对校园欺凌说“不”》的图书,就用图书+卡牌的形式展示了知识传播的新方式。这套由上海教育出版社、作者熊丙奇与卡游联合推出的国内首套“图书+卡牌”反欺凌教育产品,正试图为“校园欺凌”这个沉重而复杂的社会议题,提供一个全新的、或许更贴近孩子的解决方案。

当反欺凌教育遇上卡牌:从“被动听讲”到“主动解谜”

“青少年欺凌现象频出,为什么?怎么办?”这是熊丙奇在直播中解答的核心问题。长期以来,中国的反欺凌教育陷入一种循环:事件发生,舆论哗然,学校紧急召开讲座、张贴标语,然后热度退去,一切如常,直到下一次恶性事件引爆公众情绪。

熊丙奇指出传统模式的症结:“我们传统的教育可能就是开一次讲座,或者我们也有一些图书,但这些都是跟学生进行简单的知识概念的灌输……即便他记住这些概念,但在生活中遇到这些问题,那怎么办?”

对于心智尚未成熟,尤其处在小学和初中阶段的欺凌高发期儿童来说,“欺凌”是一个模糊且充满威胁的词汇。单向的、说教式的灌输,很难内化为他们应对现实困境的能力。更糟糕的是,这种枯燥的形式本身,就在消解孩子们学习的意愿。

《对校园欺凌说“不”》这套产品,其核心创新正是对这一痛点的正面回应。它试图将教育的主动权交还给孩子,从“你要学”变成“我想玩”。

《对校园欺凌说“不”》由卡游和上海教育出版社联合出品,全网在售

这种转变是如何实现的?卡牌文化在当代青少年中极为流行,它融合了社交、收藏、竞技等多种属性。卡游敏锐地捕捉到了这一点,并将严肃的法治教育内容巧妙地融入其中,本质上是一次知识传播的“翻译”工作。它将成人世界的法律条文、教育理念、心理学知识,“翻译”成了儿童世界乐于接受的游戏、故事和互动。它没有居高临下地去禁止孩子们玩卡牌,而是顺应他们的天性,并赋予其积极的教育价值,实现了熊丙奇所说的“让孩子在玩玩卡牌、翻翻图书中,就知道什么是欺凌,该怎么样去反欺凌”。

在内容设计上,它摒弃了长篇大论的理论说教。书中的文字简洁明了,并辅以大量漫画。这些漫画的主角并非人类儿童,而是经过精心设计的、可爱的拟人化小动物。卡牌美术设计负责人贝尼曾分享,这样的设计是为了避免孩子们在阅读时产生不必要的联想和“对号入座”,防止对某个同学造成二次伤害。“你长得像漫画里那个被欺负的/欺负人的”,这种在成人看来无伤大雅的玩笑,在孩子的世界里可能演变成新一轮的排挤。

欺凌者、被欺凌者与沉默的大多数

产品形态的创新,最终要服务于解决真实世界的问题。校园欺凌之所以成为“难点”和“痛点”,正因为它远比视频中那些触目惊心的暴力场面更为复杂和隐蔽。

“欺凌者不自知,被欺凌者不敢说,旁观者不敢帮。”熊丙奇在直播中总结了这三句话。

首先是欺凌的隐蔽性与欺凌者的“不自知”。公众认知中的欺凌,往往是拳打脚踢的肢体暴力。然而,对孩子心理伤害更持久、更深远的,恰恰是那些“非暴力”的软性欺凌。给同学起侮辱性的绰号(“胖子”“鼻涕虫”)、利用谐音梗嘲笑他人的姓名、因为一个孩子脸上的胎记就叫他“黑狗”……在施暴者看来,这或许只是“好玩”“开玩笑”,他们不认为这是欺凌。

社交孤立是另一种常见形式。“我们几个不跟你玩”,这种小团体式的排挤,能彻底摧毁一个孩子的自信心和自我认同感,使其陷入长期的自卑与痛苦之中。在网络时代,网络霸凌则更为猖獗,造谣、P图、曝光隐私,其传播范围之广、清除之难,给受害者带来的精神压力是毁灭性的。

这些看不见的伤痕,需要被看见。这套图书和卡牌花了大量篇幅去呈现这些场景,其目的正是帮助“欺凌者”认识到自己行为的伤害性。当一个孩子在玩卡牌时,看到“同学是学渣”这张卡,并了解到这种基于成绩的鄙视链同样会造成心理伤害时,他才可能开始反思自己的言行。

其次是被欺凌者的“不敢说”与成人的错误应对。为什么孩子在遭受欺凌后选择默默忍受?除了恐惧,更深层的原因在于他们求助的渠道常常是堵塞的。

熊丙奇模拟了孩子求助后可能遇到的两种典型回应:

老师的回应:“是不是你跟同学没搞好关系?”“那个同学成绩那么好,你是不是在嫉妒他、诬告他?”这种不信任和“和稀泥”的态度,会让孩子觉得“告诉老师没有用”,从而关闭心门。

家长的回应:“你怎么那么多事?”或者更具攻击性的,“他为什么不欺负别人,就欺负你?”这种责备受害者的逻辑,会让孩子产生巨大的羞耻感和自我怀疑,认为“被欺凌是我的错”。还有些家长信奉“以暴制暴”,让孩子“打回去”,这不仅可能导致事态升级,也无法教会孩子以合法、理性的方式解决问题。

这种求助无门的绝望,是许多悲剧的根源。因此,这套产品不仅是给孩子看的,也是给家长和老师的“操作指南”。它清晰地告诉孩子,被欺凌不是你的错,你应该如何求助。

最后是旁观者的“不敢帮”。害怕被报复、担心卷入麻烦,使得大多数孩子在目睹欺凌时选择沉默。这种沉默,无形中助长了欺凌者的气焰,加剧了被欺凌者的孤立感。而通过小组讨论、情景剧扮演等形式,这套产品鼓励孩子们站在不同的角色立场上思考,理解旁观者的介入可以起到多么重要的作用,并学习如何以安全、聪明的方式提供帮助。

通过这种方式,反欺凌教育不再仅仅是被欺凌者的“生存指南”,而是面向全体学生的“公民教育”,它旨在构建一个所有成员都具备反欺凌意识和行动能力的校园生态系统。

一场流动的“反欺凌”课堂

除了“图书+卡牌”这种静态的解决方案,卡游还联合各方举办了一系列线下、线上活动,让这个方案“活”了起来,变成了一场在全国多地接力、形式不断丰富的流动课堂。

线上,从南都湾财社联合卡游共同发布的《预防校园欺凌社会认知度调查报告》开始,结合社群互动、卡游小程序“对校园欺凌说‘不’”页面答题集章等渠道,已为读者兑换成千套图书+卡牌,让“反欺凌”的声音传得更远。

线下,从上海起航。六一前夕,在上海市北郊学校,卡游向学校捐赠了1000套产品,正式将“图书+卡牌”这一创新物种推向公众视野,强调以“寓教于乐”的形式为青少年成长筑牢防护网。

一个月后,在北京朝阳区朝阳外语小学,教育部关心下一代工作委员会的专家以及未来网相关负责人与熊丙奇、学校校长等共同参与了一场“微论坛”,深入探讨了欺凌防治的难点。卡游动漫副总裁卢大振在现场首次提出了一个极具愿景的构想——“让卡牌成为孩子的第二教科书”。这一提法,将卡牌的价值从单纯的娱乐产品,提升到了承载文化、艺术、科学、教育等多重内涵的“新型文创产品”高度。

8月初的福建福州场则重在“践行”。在福州实验小学,活动形式变得更为生动活泼。福建少儿频道的小记者们亲自上阵,表演了关于“起绰号”和“抽凳子”的反欺凌情景短剧,并现场展示如何用“解密卡”找到答案。

“这些卡牌比课本有趣多了!上面的图画能记住好多反欺凌的方法,我要和同学组队收集卡牌巩固知识。”拿到《对校园欺凌说“不”》图书和配套卡牌的学生们,也迫不及待地翻看卡牌上的反欺凌场景插画,互相讨论着卡牌背后的知识点。

从上海的首次亮相,到北京的专家对话,再到福州的舞台剧演绎,以及规划中的山西场和线上传播,这条公益路线展示了一家企业参与社会议题的进化路径:它不满足于一次性的产品发布或捐赠,而是持续投入,通过与专业机构、教育部门的深度合作,在不同地区因地制宜地探索最有效的落地方式。

教育的未来,需要怎样的“玩家”?

回到上海书展那个热闹的晚上。当熊丙奇院长感叹“对孩子最重要的教育是做人的教育”时,其实也在问另一个问题:当教育正在努力从唯分数论的轨道中挣脱出来时,那些被长期忽视的“课外”领域——生命教育、心理健康教育、法治教育又该如何被有效地填充?

《对校园欺凌说“不”》图书及卡牌的出现,提供了一个极具启发性的范本。未来的课外教育,或许不再是课堂知识的延伸或另一种形式的“补课”,而是要真正回归儿童本位,用他们熟悉的语言、喜爱的载体,去探讨那些关于成长、关于人际、关于自我保护的根本性问题。

正如熊丙奇所期待的,教育的变革需要多方面的力量。当专业的教育研究机构、权威的出版社与懂得孩子的企业“玩家”联手,就有可能创造出更多像反欺凌卡牌这样的“新物种”,它们或许无法一夜之间根除所有问题,但它们正在用一种更温暖、更贴近孩子心灵的方式,为下一代的健康成长,铺就一条更安全、更宽广的道路。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6