孩子长大的过程里,最让人心里发紧的,不是摔在地上哭出声,是他们看过来的眼神里那一点犹豫——想往你身边靠,又怕靠过来没结果。

有人说教育是场长跑,比的是父母能不能沉住气,孩子自己想不想往前跑。可实际情况是,太多父母一边牵着孩子的手往前走,一边忙着在前面铺好整块地毯,到最后孩子成了没方向感的“跟屁虫”。

离了父母就跟手机没信号一样,抓瞎。

所以教育里头,最难的从来不是教会知识点,而是帮孩子攒够面对世界的底气。

这底气,跟高分奖状没关系,是摔了能自己撑着站起来,遇着不公平敢张嘴说,孤单无助的时候还能守着体面和盼头。

说到底,自律不是硬逼出来的样子,是孩子心里有套自己跟自己打交道的法子,没人盯着的时候也能把日子过顺。

第一、让孩子学会管自己

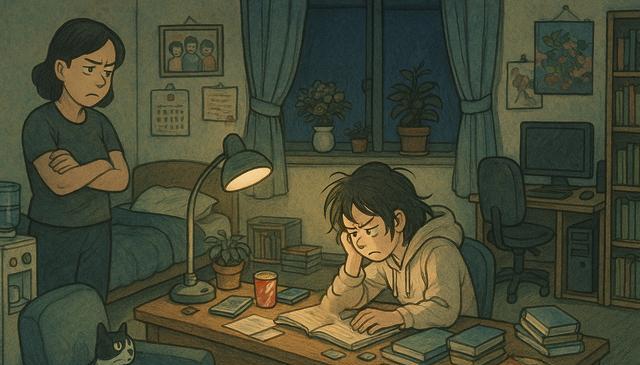

好多家长嘴里喊着让孩子自律,手上却把孩子的时间排得满满当当,生怕空出一点就“耽误了人生”。

看着是上心,其实是把孩子做选择、犯错误、担后果的机会全占了。

实际上,自己管自己的关键,是父母别总在旁边盯着,让孩子摔上几次跤,才能摸清楚自己的步调、习惯和底线在哪儿。

可以从生活里的小事开始,给孩子留点自己能说了算的时间和地方,让他们自己定周末干啥、零花钱花在哪儿、作业先做哪科。

结果不好的时候,别立马冲上去“救场”。

不如领着他们回头看看——当时为啥这么安排,下次能不能换个招。有时候,不妨耐着性子让他们跟自己选的结果待一阵子,慢慢的,孩子就能长出自己管自己的本事了。

说真的,这过程能把家长逼疯,眼睁睁看着孩子浪费时间、干些没用的事,甚至主动把机会给扔了。

但孩子要是连无聊和磨蹭都没经历过,哪能明白时间多金贵、资源多有限?

人都是这样,只有把手里的资源耗光、力气用尽了,才会正经琢磨自己应该先顾好哪一头。

第二、让孩子敢面对不顺

日子不会一直顺着人来,这是真理。

毕竟,谁也替不了孩子受第一次被人否、第一次被排挤、第一次被糊弄的滋味。父母能做的,不是把这些磕磕绊绊全挡在外面,是帮他们搭个情绪的缓冲垫,别让一次失败就把整个人给打垮了。

尤其是遇着难事的时候,孩子最需要的是被看见——不是被你讲道理、被你教育,是先有人接住他们的情绪。

只有心里踏实了,他们才有劲儿去想问题出在哪儿、咋解决。

这个时候父母的态度,往往是他们的参照物:比如,你愿不愿意说出自己也有不顺的时候,能不能平心静气跟着孩子一起面对失败,不必急着修改结局。

等到时间长了,孩子就懂了,失败只是过程里的一段,不能证明自己能力不行。

这种扛事儿的本事,得在小事里一点点攒。

比如,陪他们面对一次没准备好的考试、一次没选上的比赛,让他们学会带着遗憾走,而不是躲开它。

因为挫折根本不算啥,护得太严实才真要命。

第三、让孩子在关系里站得住脚

长大后的另一道坎,是咋在跟人打交道时不把自己丢了。

好多孩子在父母面前特会“听话”“配合”,可一进同龄人圈子,就开始没底线地讨好、学别人、跟着跑。

他们习惯了靠别人的认可来确认自己还行,如果这靠山一没,整个人就立马慌了神。

所以,父母得帮孩子在心里搭个稳当的架子——不管别人喜不喜欢,他们自己的分量丢不了。

要做到这个,平时得多让孩子掺和家里的事、多听听他们的想法、多尊重他们的感受。

尤其是说话的时候,别总用“你该咋咋”开头,多问“你觉得咋弄”。

当孩子的判断被认真当回事,他才会相信,自己说的话确实有分量。

因此,让孩子独立自主,不是说要离群索居,而是亲近的时候也得守着自己的边界。

孩子得学会在一群人里合作,也能在该坚持的时候站得稳稳当当,不被情绪带着跑。

而父母,既要当好安全的港湾,也要做好推孩子出海的顺风。

说到底,养孩子的意义,不是造个听话的复制品,是培养一个有能力在现实中好好活着的人。

自律的孩子,大多不是在父母死死盯着的环境里长大的,是在一次次试探、碰壁、重来的过程中,慢慢学会了怎样和自己相处、如何跟别人打交道。

要做到这些,父母得放下想控制一切的念头,接受孩子的步子和走的路,可能跟你想的不一样。

还得用耐心,换取孩子的经验,然后用退一步,培养孩子的独立。

由此可见,教育不是一点儿风险都没有的工程,它本来就充满变数。

我们能做的,是让孩子在试错还赔得起的时候,多去闯闯看看,趁他们还在我们眼皮底下,把该摔的跤摔够。

等有一天,他们在风里雨里站得稳、走得直,甚至还能笑出声,那才是做父母的最大安慰。

你们说,对吗?

编辑:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6