许多家长发现:孩子上课明明认真听课、笔记做得满满当当,但考试成绩,却并不理想。

上课都听懂了,一写作业就不会了;

遇到熟悉的题目,结果条件一变,又蒙圈了;

记住了数学公式,考试时遇到题目,还是不会做;

很多孩子明明想进步、爱学习,但看过的书或听过的课,经常就像沙滩上的字迹,潮水一过,便了无痕迹。

问题可能出在孩子的学习方法上:光输入,不输出!他们只是在被动接受知识,却从未真正理解这个知识。

要知道:知识的价值不在于“知道”,而在于“理解”和“应用”。

费曼学习法,可以帮助孩子提高学习知识的吸收效率,真正理解并学会运用知识。

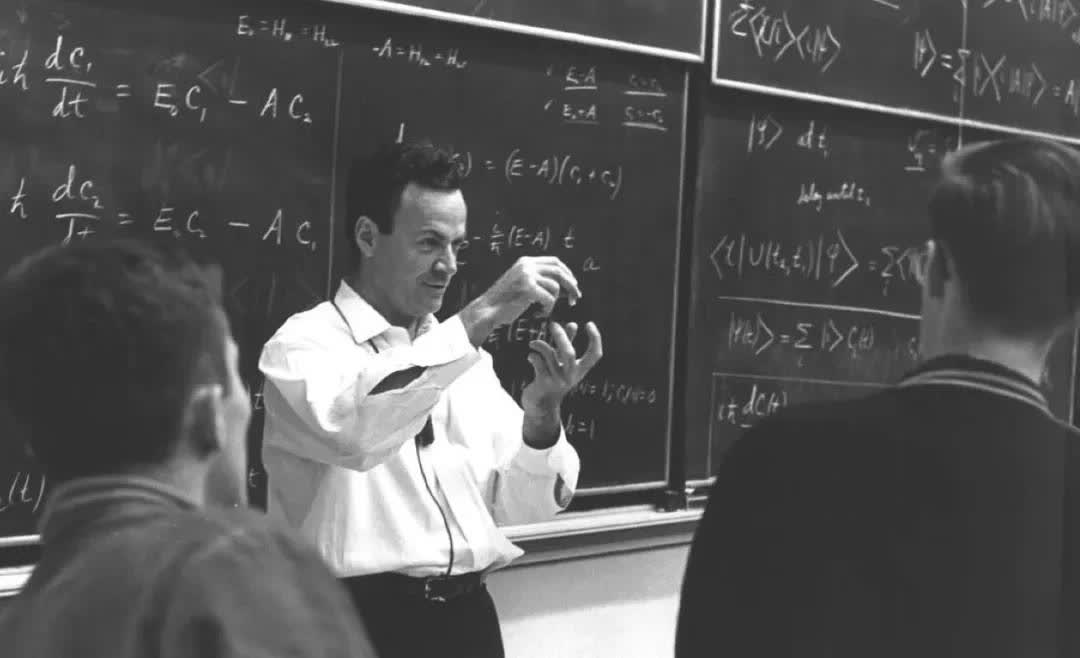

02费曼学习法:以教为学

费曼学习法,被誉为“高效学习的秘密武器”,也被称为全世界最流行的学习方法之一。

费曼学习法不仅能帮孩子高效掌握知识,培养表达力和思维逻辑,由美国物理学家费曼发明的一种高效的学习方法。

费曼被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家,他13岁自学微积分,24岁加入曼哈顿计划(核武器计划),获得过诺贝尔物理学奖,他还是一位硕果累累的教育家。

费曼学习法,是一个“以教为学”的学习方式,让孩子能用简单的语言把复杂的观点表述出来。

费曼学习法,彻底颠覆了传统的死记硬背模式,将被动输入转化为"理解-重构-输出"的深度学习闭环。

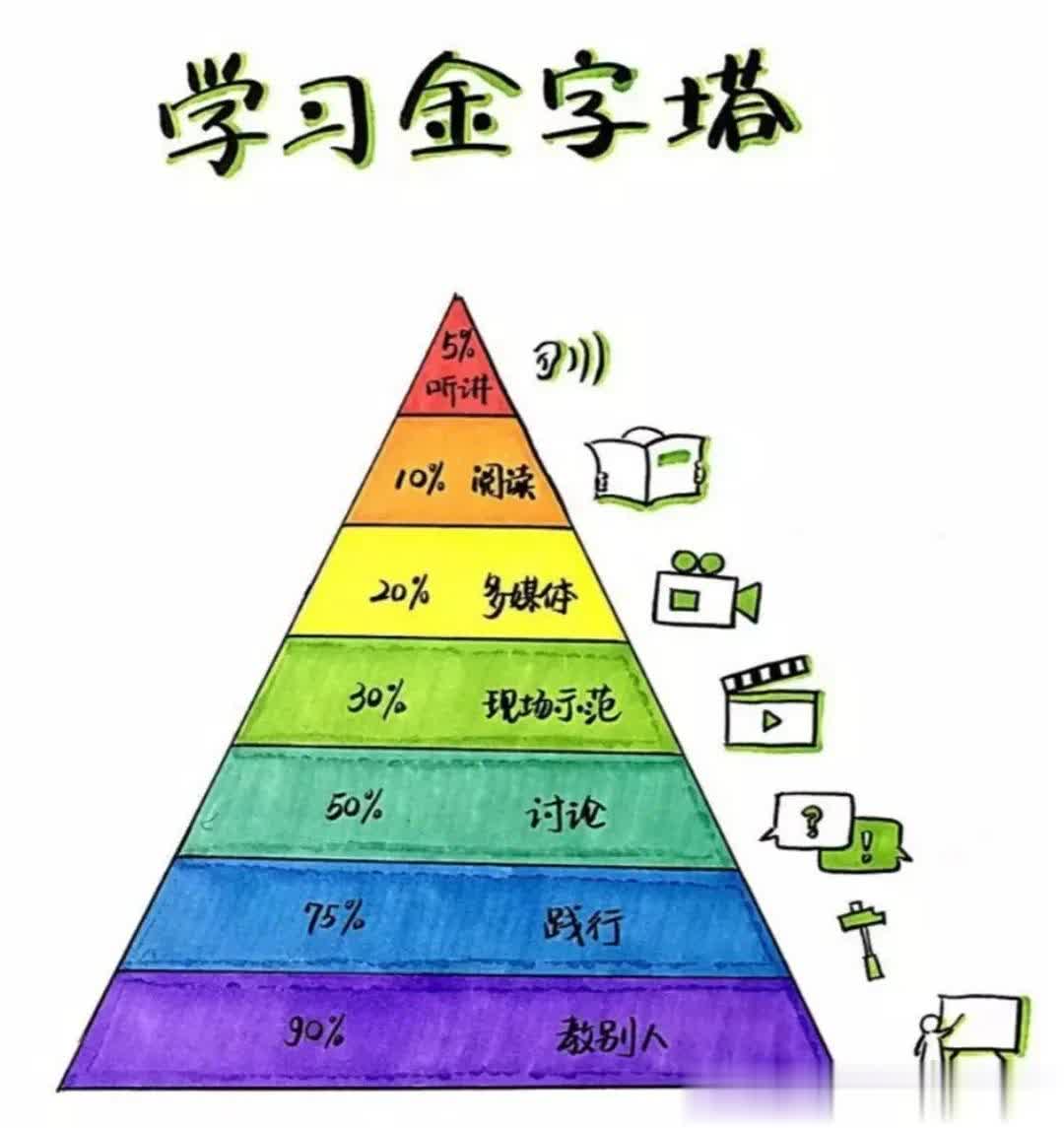

一个美国著名的学习专家埃德加·戴尔,为了研究什么样的学习方法最高效,他做了一个科学的对照实验。

让不同的学习者学习同样的材料,但采用不同的学习方式,两周之后记录他们还能记住多少内容。

结果他发现这样一个规律:

通过听讲方式学习的人,两周后,能记住5%的学习内容。

通过阅读方式学习的人,两周后,能记住10%的学习内容。

通过视听方式,能够记住20%。

通过演示的方式,能够记住30%的内容。

他总结出以上4种,都是被动的学习方式,是以老师为主导,学生被动地接受新知识的一个方式。

而通过讲解给其他人听,两周后能够记住90%的学习内容。

真正的学习不在于被动接收信息、让知识停留在表层,而在于让知识“穿过大脑”、让知识深度内化。

脑科学研究表明:

大脑通过输出,从而倒逼深度加工,而且神经记忆强化率能够提升70%。其实这种方式就像是一种内在的驱动,让大脑更加专注于信息的处理和记忆,进而提高记忆的强度和持久性。

当我们将所学内容在脑海中主动梳理、整合时,新知识便与已有知识形成联结,构建起网状的知识结构。

同时通过比喻、举例或简化概念(如向“小孩”解释),迫使大脑对知识进行深度加工,会激活更多脑区(如前额叶和颞叶)。

当孩子处于模拟教学场景时,大脑会自发组织逻辑并监控理解深度(类似元认知调控),这一过程被fMRI研究证实能提升记忆巩固(Kobayashi, 2019)。

02费曼学习法的4个步骤!

斯坦福大学最新研究证实:用「输出倒逼输入」的费曼学习法,能让知识留存率直接飙升300%。

家长转变思路,多给孩子做“小老师”的机会。每周挑选几个知识点,多给孩子创造机会,把学到的知识,用自己的话讲出来,记忆的也会更深刻。

通过 “教” 的方式,孩子能把知识牢牢记住,还能锻炼表达能力和逻辑思维!具体怎么做的,我们一起来看看!

01选择一个知识点

父母可以选择孩子最近刚学的一个知识点。

比如新学了一个成语或古诗,别急着让他背诵记忆,鼓励孩子把成语故事,改编成有趣的故事。

孩子刚学了一道数学公式,别急着让他刷题应用,引导孩子把公式原理,拆解成生活里的趣味实验。

02鼓励孩子尝试教别人

可以鼓励孩子和朋友分享或讲给爸妈听。

当孩子试图用自己的语言教别人时,实际上是在迫使自己组织知识、剖析逻辑。这个过程,恰恰能暴露孩子的理解盲点,意识到自己哪些地方还不够清晰。

比如学了 “守株待兔”,让孩子当小老师,把故事讲给全家人听,还可以加上夸张的动作和表情。

讲完后可以问问孩子:“农夫为什么再也没有等到兔子呢?” 引导孩子思考,加深对知识的理解。

“教是最好的学”。讲解是知识内化的过程,能加深记忆,同时让孩子体会到表达的乐趣。

03查漏补缺,找出知识盲点

知识盲点,往往是学习中最难察觉的部分,但也是理解的关键所在。

孩子讲解过程中,要记录“卡壳点”,结束后进行复盘。

家长还可以利用录音回放功能,帮助孩子发现表达模糊的地方。

通过找到盲点并解决它,重新理解和学习这个知识,孩子才能真正掌握知识,而不是停留在“似懂非懂”的阶段。

04简化输出

简化的过程,是孩子将知识从复杂转向清晰的过程。它不仅

让孩子更容易记住知识,还能用自己的语言掌握它。

低龄段孩子,家长可以引导他们用“玩具课堂”复述幼儿园所学;

初高中阶段,家长扮演“无知学生”,让孩子用费曼法拆解物理公式。

每次学习结束后,让孩子用一句话总结学到的核心知识。

除此之外,可以通过画图或制作思维导图,通过可视化的方式,将知识点结构化,帮助理解和记忆。

通过将费曼学习法转化为游戏、故事和互动,孩子会在无压力状态下深度加工知识,同时培养批判性思维和表达能力。

家长从“监督者”转为“倾听者”,点燃孩子思维的火种。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6