【编者按】

在“百千万工程”推动下,2024年9月,一批来自珠江之畔黄埔的支教老师,来到北江支流的佛冈。一年来,老师们分散在佛冈的不同校园,在各自的岗位上书写着教育的故事。

这些故事没有惊天动地的叙事,却藏着最本真的教育模样。让我们一同循着支教队伍中四位老师的笔触,走进这段用爱与陪伴编织的支教岁月。

【人物介绍】

王思圆,广州开发区中学教学处副主任,初中英语教师,曾获广州市骨干班主任、黄埔区政府嘉奖、黄埔区骨干教师等荣誉,多次被评为区级优秀教师和班主任。2024年9月至2025年7月挂任佛冈县潖江中学副校长。

初到潖江:在“秋老虎”里扎根

初到学校的景象至今历历在目,教学楼墙皮斑驳,路面杂草丛生,宿舍里只有一张旧床、一个破书桌和裸露的日光灯管。

“秋老虎”肆虐的那两个月,我住的101宿舍是全校最嘈杂的地方,东晒的房间午后像蒸笼,夜晚连风扇吹出来的风都是热的。没有空调闷热的夜晚,我常常睁着眼睛到天亮。我想过到外面租房,但看到办公室灯光下备课的本地老师时,又打消了这个念头。

课堂内外:把“独角戏”变成“合唱曲”

潖江中学的英语课堂曾让我陷入深深的无力。三楼顶楼的教室挤着50多个学生,几台旧风扇转得有气无力,闷热的空气里,孩子们要么趴在桌上昏睡,要么眼神涣散。我在讲台上自问自答,像在演一场无人喝彩的独角戏。

乡镇孩子对英语的抗拒似乎刻在骨子里。为了提高学习成效,我采取“快步走,回头看”的方式,在调整学习频率的同时,融入中考题型的解题方法和技巧的点拨。

我还把班级分成7个学习小组,对表现好的小组奖励学习用品。慢慢地,课堂上开始有零星的回应,后来变成此起彼伏的回答声。两个班的学生们渐渐地爱上了英语课堂,英语成绩显著提升。

破局之路:让数字之光照进乡村课堂

潖江中学的网络信号不太好,连打开课件都要加载半天。我想起广州学校的“畅言智慧课堂”,便自带了两台Wi-Fi路由器,并请同事安装在教室里。当孩子们第一次用平板做限时训练,看着屏幕上实时显示的正确率时,眼睛里闪烁着好奇的光芒。

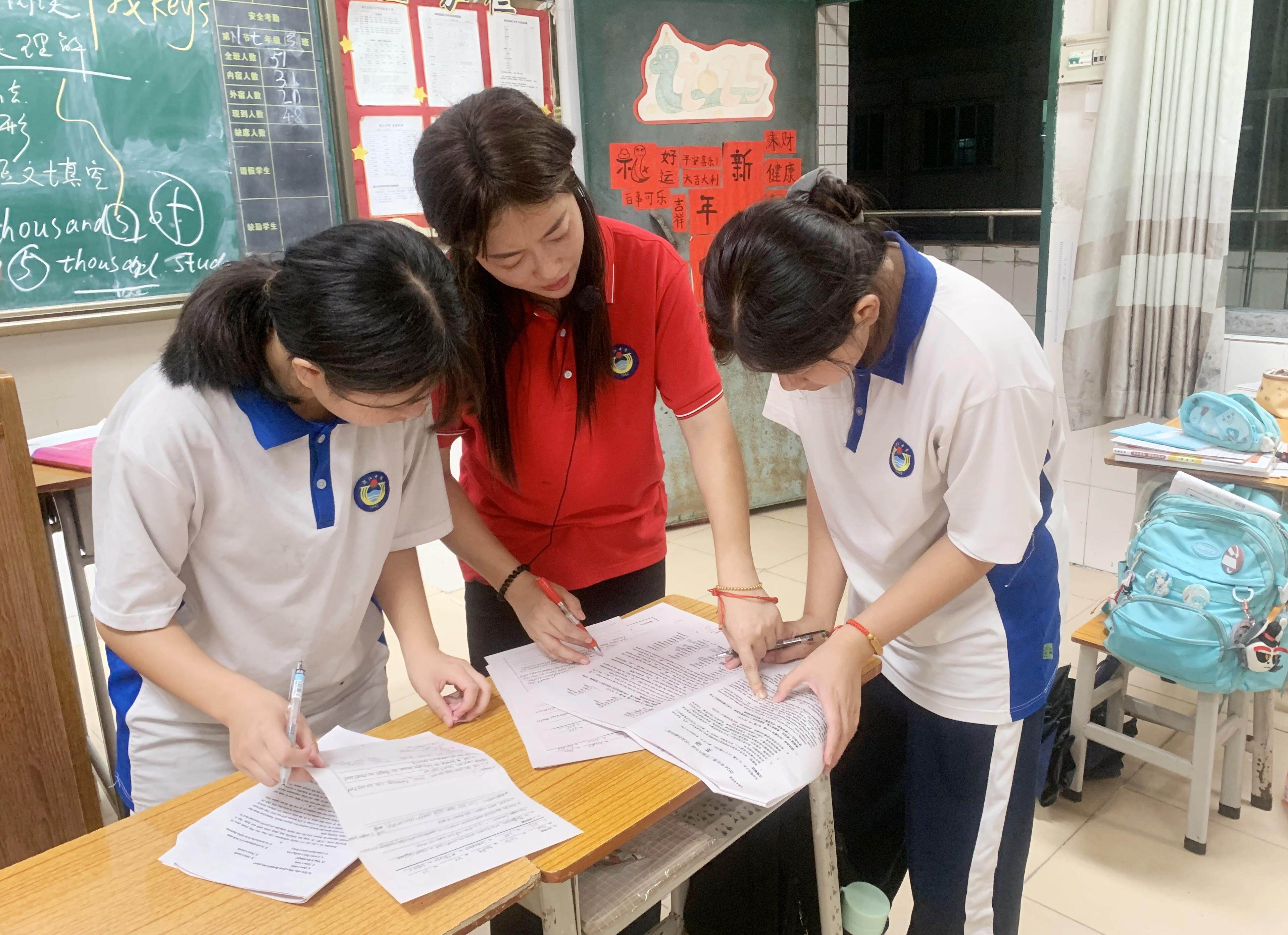

用平板教学的日子里,我能通过拍照功能瞬间查看全班的练习情况,精准找到他们的薄弱点;提前录制的微课,让基础差的学生可以反复观看;而我终于能走出三尺讲台,在教室里来回巡视,随时俯身给学生讲解。这种改变带来了惊喜,在一次考试中,我任教的3班英语平均分跃居年级第一。

为加强英语学科教学研讨和建设,我先后在学校开了3节公开课,1场英语教学实践的讲座,并在城北中学上了1节县级听说示范课。今年中考冲刺阶段,我还在县教师发展中心做了一堂关于如何提高阅读策略能力的讲座。当其他乡镇的老师围着我请教操作方法时,我突然觉得,支教不只是单向输出,更是在搭建一座桥梁。

此外,我发挥自己擅长打羽毛球的优势,在校园里架起羽毛球网,带领全校学生开展羽毛球运动,引导学生树立“健康第一”的理念,培养合作、诚信、果敢和公平等优良品质,促进学生身体、心理和社会适应能力的发展。

离别之际:带着初心再出发

使人成熟的,并不是岁月,而是经历。这次帮扶经历让我感触颇多。从支教学校到广州黄埔开发区只需要一个半小时的时间,但支教学校的整体感觉就像回到了过去的日子,虽然配备了电教平台,但学生的学习和生活环境还是和广州学校有很大差异。如何做到基础教育优质均衡,推动基础教育高质量发展,是亟待解决的问题。

回望这一年,潖江中学的晨读声、羽毛球场的欢笑声、家访路上的犬吠声,交织成最珍贵的记忆。乡镇教育或许简陋,但绝不苍白,这里有最质朴的渴望,最坚韧的成长。

一年的支教生涯,短暂而充实,忙碌却幸福。这段经历让我对支教工作产生了深厚的感情,成为我人生中最珍贵的财富。帮扶之路如同一盏明灯,照亮了我未来的教育之路,我将带着这份收获与成长,继续在教育事业中深耕细作,绽放属于自己的教育芳华。

文|王思圆(广州开发区中学教学处副主任)

整理|记者 梁辉森

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6