不鸡娃、不躺平:泰国陪读八年,我们找到了教育的另一种可能

2017年,甜心奶爸带着当时还不到两岁的女儿,踏上了泰国的土地。

最初的想法很简单,就是让孩子来幼儿园读几年,学点英语、开开眼界,然后就回国继续按部就班的升学路。

没想到,这趟原本短暂的尝试,悄悄改变了一家人的生活轨迹。孩子在这里读得开心、长得自在,他和妻子也逐渐打消了早点回国的念头,从最初的普吉岛,到如今定居在曼谷,一住就是八年。

没有宏大的规划,没有逃离内卷的口号,这场关于教育和生活的选择,不过是一个中产家庭顺势而为的真实转折。

01 放弃教育高地,举家搬迁到东南亚

2016年底,我帮亲戚带点东西来普吉岛旅游,顺便拜访他朋友。那位朋友的孩子在BISP普吉英国国际学校就读。他热情地请我吃饭,还邀请我去看看他女儿上学的学校。

我原本对泰国教育完全没有概念,只觉得泰国是个“落后”的国家,适合旅游但谈不上教育,但那一趟参观真的刷新了我的认知。

我惊讶地发现,泰国的国际学校教育水平其实很高,尤其在国际化程度和教学理念上,完全不输香港、上海。

我是上海人,在银行系统工作,收入还算过得去,老婆也是银行职员,生活安稳,但节奏紧凑。

我们原本的教育路径很清晰:女儿上公立小学,最好能进个好一点的私立学校。

但现实很骨感,上海国际学校费用高,一年学费三四十万,而且很多不接收中国籍孩子。没有外籍身份、没有人脉关系,中产家庭根本难以立足。

相较之下,泰国的国际学校费用便宜不少,比如曼谷的哈罗一年学费大概12-13万人民币,上海同等档次的国际学校起步价就是30万,还不一定能上。

更重要的是,在泰国只要孩子入学,家长就能办陪读签证,不需要移民、不需要绿卡,一切都相对容易很多,这也是我选择先出去看看的初衷。

当时,我从泰国旅游回来后就开始做功课,因为网上几乎没有系统的信息,我索性自己请假跑了40多所学校。从普吉到曼谷,每次都提前预约,一所所实地考察。

当时我去看学校,有些学校是托儿所起步,比如像普吉英国国际学校,从18个月一直到18岁,是一个完整的一贯制体系。

这对我很有吸引力,因为我这个人挺怕麻烦,也可以说是懒,我不喜欢那种幼升小、小升初、初升高反复折腾的节奏。所以我当时就想,能不能找到一所学校,一路读到底,这样我省心,孩子也稳定。

当然,不是所有学校都这样。有些学校要到3岁甚至4岁才接受入学,每所学校的起点年级和招生政策都不太一样。但我当时确实是出于图方便的心理,希望能一步到位。

40多所学校看下来,泰国国际学校特别吸引我的地方,首先就是体系的多样化。

泰国的国际学校一般分为英式、美式体系,也有一些是法国的、德国的,或者属于IB体系的。每种体系都有自己一套完整的课程设计和教育理念。

我一直希望孩子接受的教育,是一种更灵活、更多元的环境,而不是单纯用分数去定义一个孩子的好坏。

我希望她能多尝试、能去发现兴趣,能学到一些未来在生活和工作中真正用得上的能力,而不是只会考试。

02 不追分数的童年,在泰国重拾教育意义

刚来泰国的时候,我没有指望女儿在这边读到高中。原计划是幼儿园读几年回国,学点英语、开开眼界。

但没想到孩子在这里过得太开心,慢慢地我们就留下了。

泰国的国际学校大多采用项目式学习的方式来教学。举个例子,像万圣节活动,学校不是简单发个任务让孩子做一个面具,而是让他们自己从零开始。

先想主题、画草图、确定材料,再动手剪裁、制作、涂色,最后展示成果。整个过程完全是孩子主导,老师只是引导和协助。

这种教学方式其实是解决问题式的,它不仅锻炼了动手能力,也提升了思维能力和表达能力。

孩子在过程中学会如何计划、怎么沟通、如何合作,也会反思失败和成功。这种学习,和传统上课—背书—考试的模式完全不同。

我个人对鸡娃那一套比较反感,童年只有几年的时光,我不希望女儿从小被训练成考试机器。

我更在意她有没有自由探索的空间,是否能体验多样的生活、做出自主的选择、快乐地长大。

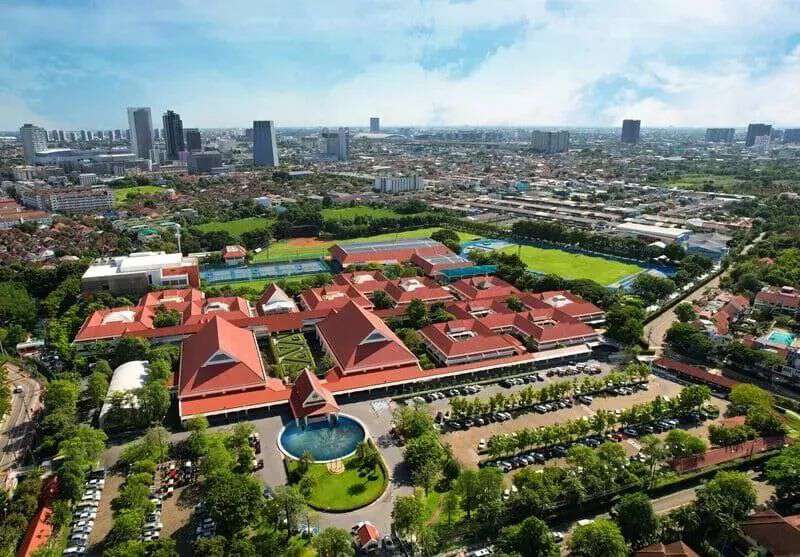

女儿现在就读于曼谷的ISB(International School Bangkok),虽然学业上也有压力,但整体状态很好,精神放松、每天都很期待去上学。

很多人担心带孩子出国,语言会跟不上。但在我看来,孩子的语言适应能力恰恰是最不需要担心的。

女儿现在的英语几乎达到了母语水平,听说读写都很流畅。

不过中文有些让人头疼,她目前中文听说没问题,但阅读还得依靠拼音,写字速度也较慢,这和留在国内接受中文教育的孩子差距不小。

我并不焦虑,因为中文作为母语,环境足够的话重新捡起来还是很容易的。

另外,她还学了一些西班牙语,现在可以进行简单的日常对话。我有时候打趣说,她现在比我们夫妻俩都国际化了。

反而是我们大人,语言适应才是最难的。我和老婆的英语水平也就是大学四级刚过线,刚来泰国那会儿,碰到开会、沟通、写邮件时经常一脸懵。但也没办法,只能硬着头皮上。

好在泰国人本身的英语水平也一般,说话慢、发音标准,我们也就逐渐习惯了。

实在不行就靠肢体语言、表情、翻译软件,慢慢地,我们也开始习惯了当地的表达方式,甚至不知不觉中提升了自己的表达能力。

03 一年花费60万,陪读泰国真的躺不平

很多人以为来泰国是为了省钱,但我必须实话实说,生活成本其实并不低。

以我们家为例,一年总开支大概在60到70万元人民币左右。光是学费就要二十多万,房租十万上下,再加上日常的吃喝、补课、兴趣班,还有各种杂七杂八的费用,费用分分钟就提上来了。

而且孩子来了以后,通常需要一个家长全职陪读。这就意味着其中一方必须放弃国内的工作和稳定收入。如果是靠国内挣钱、再汇款到泰国,考虑到这几年泰铢持续贬值,实际支出还会进一步上升。

当然,泰国也有学费便宜的学校,一年五六万元的也不是没有。但既然已经决定带孩子出国,谁会甘心让她去一所教学设施简陋、师资力量薄弱、升学前景一般的过渡型学校?

多数选择来泰国留学的家长,还是对教育质量有一定要求的。

泰国国际学校之间的教学水平差异很大,升学数据也有高有低。但这并不能一概而论地归结为学校好坏,更重要的因素其实是生源。

有些学校门槛高,录取的学生本身就很优秀,自然整体升学率也好看;而生源相对复杂的学校,成绩就难以拔尖,这在任何国家都是一样的逻辑。

我想要给大家提个醒的是,中国家长的内卷基因到了泰国照样激活。即使到了泰国,大家只是换了个战场继续卷。

有的家长为了更好的教育资源,从清迈、普吉岛搬到曼谷;有的课余找外教补英语、请私教补数学,甚至早早就开始为欧美方向做升学准备。

只是和国内不同的是,这里的竞争更加隐性,更加个性化。

在泰国,大多数兴趣班集中在艺术、体育和音乐类,很少有人去上文化课补习。我也不逼孩子补课,而是把学校的兴趣班清单列出来,让她自己选择。

她试过国际象棋、舞蹈、击剑,也学过钢琴。喜欢什么就多学一阵子,不喜欢就换也没关系。

我始终相信,兴趣不是靠强迫培养出来的,而是在不断尝试中自然形成的。我们的家庭原则就是:全面撒网,重点捕捞。

这几年也看到越来越多国内家长热衷于送孩子参加泰国的夏令营,市面上也有很多打着插班、微留学旗号的泰国夏令营。

但是别指望通过几天就能提升英语水平,更不要把这当成弯道超车的捷径。

真正的国际学校暑期根本不开课,夏令营通常是教育机构租用学校场地、独立运营的项目。

我认为夏令营其实是一种文化体验和视野拓展的机会,让孩子感受不同的生活方式、环境和人际互动。

千万别把旅行变成成绩提升计划,否则只会徒增焦虑、收获失望。

04

不是教育避风港

中国家长对泰国误解太大了

在这几年陪读过程中,我也慢慢接触了不少教育相关的事情。因为我们申请学校的过程就是“摸石头过河”,走了不少弯路,所以把自己的经历写在知乎上。

那时候,中文互联网上关于泰国国际学校的信息非常有限,基本搜不到几个人在认真分享。

后来我写了一些详细的申请过程、看校体验,没想到很快就有很多家长主动联系我。慢慢地我意识到,其实很多人对泰国的教育环境并不是真的了解,尤其是早些年,信息非常不透明。

那几年,愿意来泰国求学的中国家庭还是少数,国际学校的中文资料也稀缺,可以说是一个相对封闭的小圈子。

但到了现在,情况完全不同了。网上的信息已经很透明,微信公众号、知乎、小红书上铺天盖地都是攻略和心得。

大家对泰国国际学校的概念基本都有了,但问题也随之而来,很多误解和偏见也在传播。比如很多人一提泰国国际学校,第一反应就是便宜、容易进、教学水准一般之类的。

实际上,泰国的国际教育差异非常大,从顶尖学校到普通国际班,水平参差不齐。如果不实地考察、不了解体系和背景,很容易踩坑。

这也是我觉得还需要持续分享真实经验的原因,不是推销泰国,而是希望有更多理性、全面的信息,帮助家庭做出适合自己的选择。

选择是否让孩子来泰国留学,真的需要权衡很多现实因素。比如买房这件事,我的建议始终是,先租房、适应后再决定是否购买。

原因很简单,泰国的房产流通性差,一旦买了想卖并不容易。虽然租售比看上去很高,但这并不适合短期投资,尤其对于像我们这样陪读为主的家庭来说,更重要的是灵活性和流动性。

交通也是一个大问题,曼谷堵车非常严重。记得有一次下雨,我只开了五公里,结果在车里堵了整整三个小时才到家。

所以选住的地方、选学校,绝不能只看地图上的距离,而要综合考虑通勤时间、接送安排、生活便利度等多个维度。

另外,还有一个必须考虑的问题是:到底是一位家长陪读,还是全家一起搬迁到泰国?

这不是简单的搬家,从居住环境到收入结构、教育节奏到家庭关系都会发生变化。

很多家庭选择让妈妈陪读,爸爸留在国内工作,但这种分居式生活对夫妻关系、亲子关系其实都是挑战。

也有一些家庭像我们一样,干脆一家人一起过来,承担成本与不确定性也会更大。

对我们来说,来泰国,是一家人共同做出的决定。我不鼓励所有人都来,如果你正在犹豫,希望我的经历能帮你看清这条路真正的样子。

我从来没想过自己会在泰国生活八年,会给孩子铺一条完全不同的成长之路。

从一开始的试探和观望,到现在的稳定和适应,我们的生活轨迹已经被这个临时决定彻底改写。

如果当年没有来泰国看看,也许我永远不会相信,原来中产家庭也有另一种出路。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6