北京中小学9月开新课,人工智能8节课起步,未来会全国推开吗?

北京中小学要教人工智能了!从2025年秋季学期开始,全市中小学生每年至少上8节人工智能课。这是啥意思?简单说,孩子们从小学到高中都要学怎么用智能技术,了解它的好处和风险,还要培养点创新思维。这事听起来挺新鲜,背后是中国想让下一代早点适应智能社会。

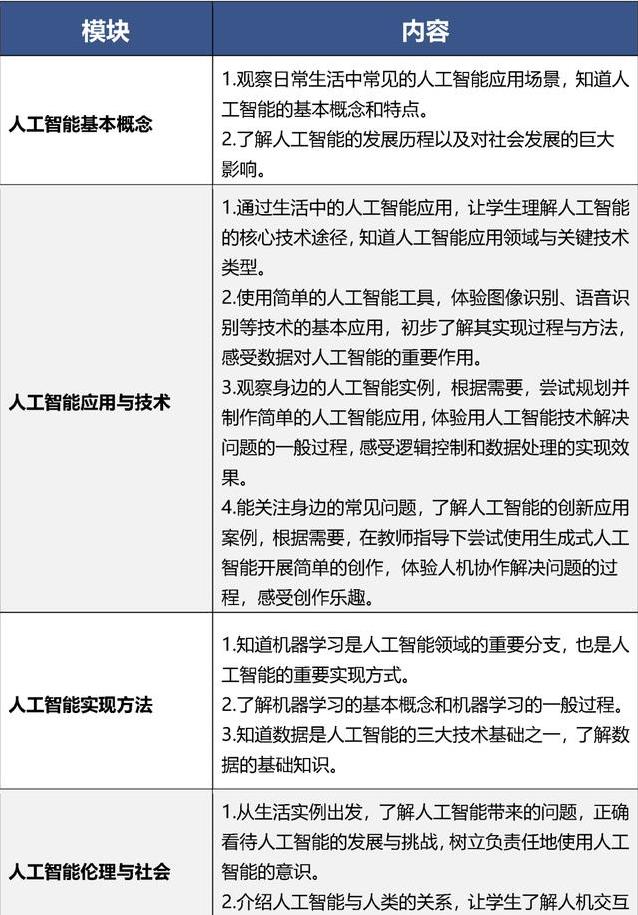

小学阶段,孩子们主要是玩中学。比如,老师可能会带他们体验智能语音助手,试试让机器听懂自己的话。目标是让孩子们觉得人工智能有趣,敢去试一试简单的工具,比如画画软件或者智能问答。学校还会教他们保护隐私,比如别随便把个人信息给智能设备。这么做是为了让孩子们从小就对技术有感觉,又不盲目用。

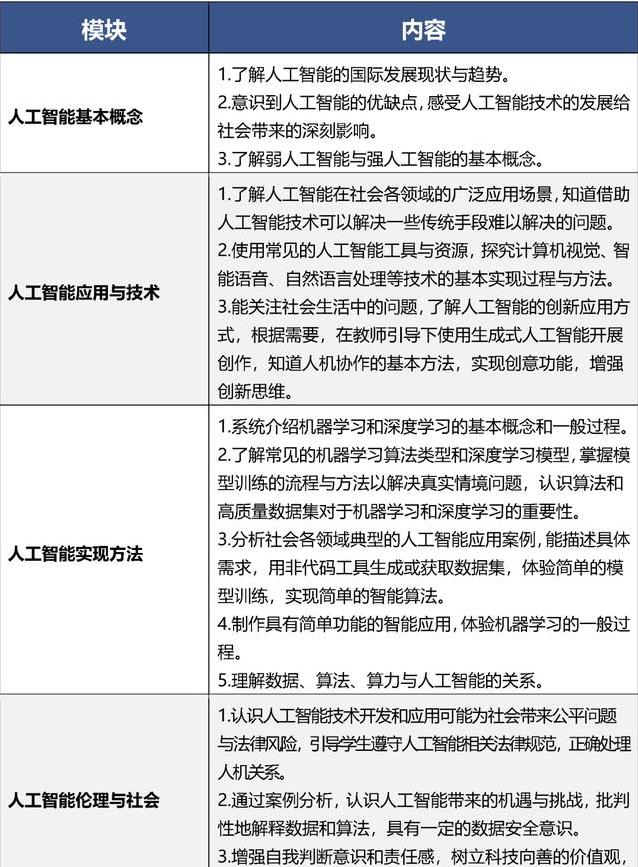

到了初中,课程就更进一步。学生会学到人工智能是怎么工作的,比如怎么收集数据、训练模型。老师可能会让孩子们用工具写点小故事,或者设计个简单的智能程序。他们还会讨论技术有啥风险,比如生成的内容可能有错,得学会分辨。这阶段的目标是让孩子们不只用技术,还得懂点原理。

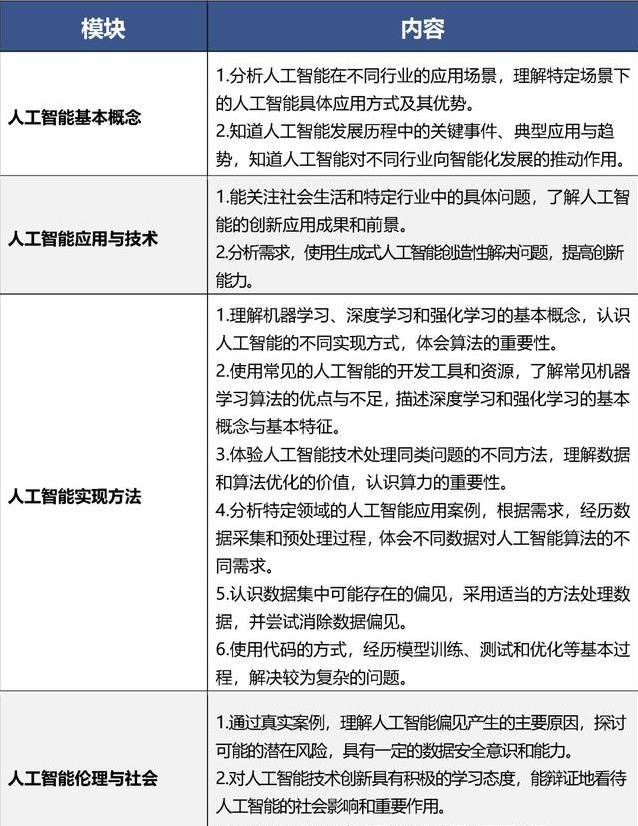

高中生学的就更深了。他们会接触数据处理、机器学习这些硬核知识,还可能自己动手开发个小系统。比如,设计一个能识别图片的程序,或者用智能工具做个跨学科的项目。学校还会让他们思考技术带来的伦理问题,比如人工智能该不该完全代替人类做决定。这么学下来,孩子们能更全面地理解技术,也能为未来做准备。

北京的学校不会把人工智能课单独扔在那儿,而是会跟其他科目结合起来。比如,科学课上可以用智能工具做实验,劳动课上可以用技术设计东西。这样学起来不枯燥,还能让孩子们觉得技术就在身边。学校还会根据学生的表现,给出综合评价,记录他们怎么用技术、解决问题的能力。

评价这块也挺有意思。小学看孩子们会不会基础操作,初中看他们能不能用工具解决问题,高中就看他们能不能搞定复杂项目。这些评价都会记到学生的综合素质档案里,跟着他们从小学到高中。学校还会请高校、企业一起帮忙评价,确保结果公平。

北京还想让人工智能课更有趣。比如,有的学校会请来“天工”机器人,跟孩子们在操场上互动。老师也会用生活化的案例,比如智能导航、智能家居,让孩子们觉得学的东西跟生活贴近。这样的课不仅好玩,还能让孩子们更爱学。

为了让课程更扎实,北京会用上高校和企业的资源。比如,带学生去人工智能实验室看看,或者请专家来学校讲课。有的学校还建了体验馆,让孩子们能亲手摸摸智能设备。这种“教联体”模式,就是想让学校、企业、高校一起努力,把人工智能教育搞得更好。

总的来说,北京这波人工智能教育是个大动作。孩子们从小学到高中,逐步学会怎么跟智能技术打交道。这不仅能帮他们跟上时代,还能让中国在全球科技竞争中更有底气。你觉得这事咋样?未来会不会全国都推开?值得大家一起想想。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6