江苏高考状元,10年后自曝尴尬现状:北大退学考清华的河南学霸,赌对了

01

想问问大家,孩子报志愿,你会尊重他的兴趣,让他选自己喜欢的专业,还是出于现实考虑,劝他选个热门好就业的?

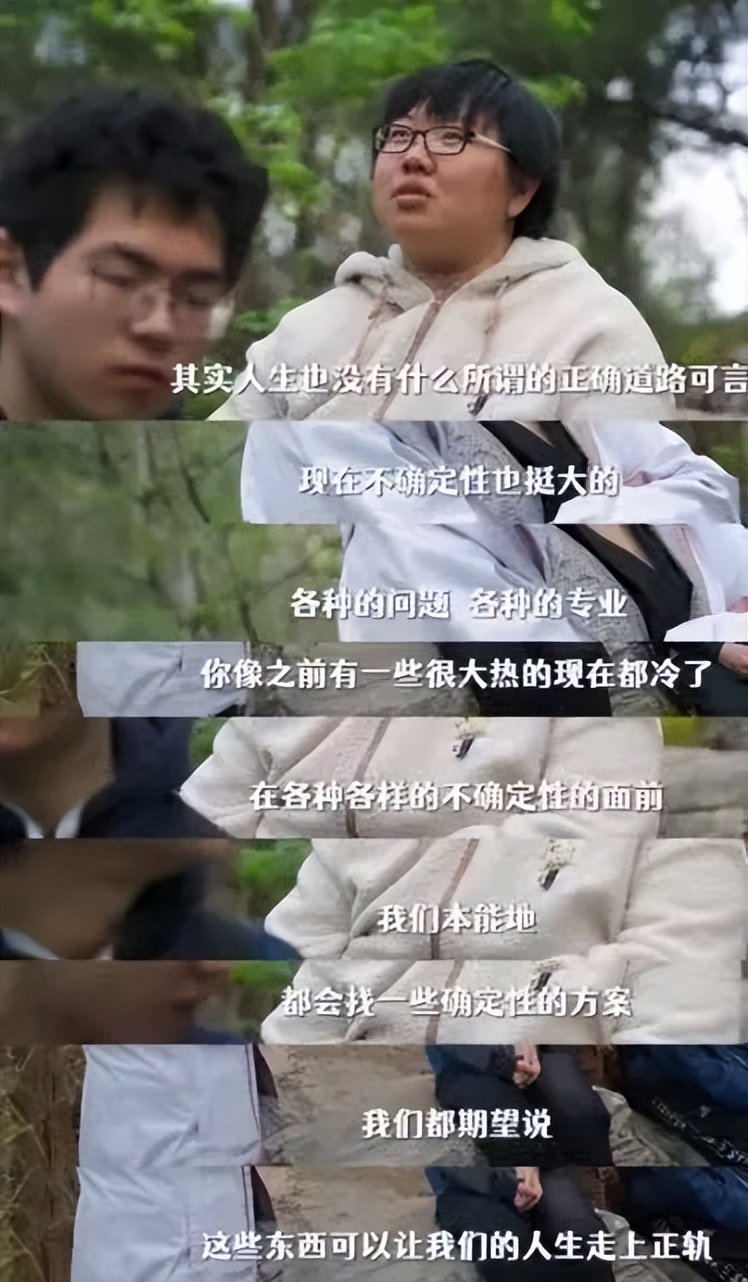

之所以聊这个,是因为前几天,我看了一部纪录片《无答案之书》,其中一位嘉宾是2014年的江苏高考状元吴呈杰。

江苏省的高考难度,大家都懂,妥妥的“地狱模式”。

吴呈杰呢,不光拿了状元,分数还比第二名高出十来分,说他是学霸中的学霸,一点也不夸张。

采访中,他提到了自己报志愿时的一个细节,让我特别触动:

高考出分后,他原本想报考北大的新闻传播专业。

然而身边的人都反对,连当时采访他的记者们,也劝他:

“孩子,这么高的分数,读新闻?太可惜了!”

那时刚成年的吴呈杰,对新闻这个专业,还只是感兴趣,没有深入了解过。

加上有业内人士的劝说,他动摇了,最终选择了当时最热门,录取分数也最高的光华管理学院。

从世俗的角度看,这样选无疑是最有性价比的,没有浪费他的高分。

但上大学后,吴呈杰却越来越迷茫。

因为他发现,大学生活依然是“做正确的事”,“做应该做的事”,唯独忽略了自己真正喜欢什么。

比如大一时,有学姐给他分享所谓的“成功模版”:

大一选水课刷绩点;大二实习丰富简历;大三保研、申请出国;大四权衡利弊做选择。

吴呈杰把这种模式,称之为“预制大学生”,每一步都是“最优解”,快速通往成功。

但人不是流水线上的产品,不能一辈子被预设的轨道束缚。

借用心理学卡尔·荣格的一句话:

“如果你无法成为你自己,那么你就会一辈子都在寻找自己。”

所以大学四年后,学金融的理科状元吴呈杰,还是变成了记者吴呈杰。

后来虽然辞职,但做的也是播客、影评这些和新闻媒体相关的工作。

兜兜转转,他还是回到了18岁时心心念念那条路。

02

吴呈杰的经历,让我想到了另一个孩子:钟芳蓉。

2020年,她以高考676分,湖南省文科第四名的成绩,考上了北大,却因为报考引发了热议。

因为在很多人看来,考古这个行业,辛苦又没有“钱途”。

而钟芳蓉出身农门,家境不好,所以当时很多网友觉得她“一手好牌打得稀烂”。

甚至有人指责她不孝顺,应该选个热门高薪的专业,来减轻家庭负担。

同样是高分,同样是被外界不理解,钟芳蓉却做出了截然不同的选择。

她很坚定的告诉记者:

“我个人特别喜欢,我觉得喜欢就够了呀!”

不过,她的“喜欢”,并不是一时冲动,而是随着成长一步步明确下来的方向。

钟芳蓉从小就对历史很感兴趣。

小时候,她常去舅舅家翻看历史书,特别喜欢《文成公主》的故事,还有马王堆汉墓的文物,一看就入迷。

上高中时,她读到了“敦煌女儿”樊锦诗写的《我心归处是敦煌》,一下子被打动了。

从那以后,樊锦诗就成了她的偶像,她也开始向往考古,想以后能像樊锦诗一样,为保护文物出一份力。

钟芳蓉的父母也特别支持她,她妈妈在央视采访中说过:

“我们都不懂这些,孩子喜欢什么,就让她学什么,我们相信她。”

正是这份来自内心的热爱和家人的支持,让她每一步都走得特别坚定。

毕业后,她没有“哭着找工作”,也没有“后悔选错专业”,而是踏踏实实地走在了自己热爱的路上。

图片来源:北京大学

就在去年,钟芳蓉以面试第一名的成绩,考进了敦煌研究院,成为了一名石窟考古研究员。

在这个“上岸”越来越难的时代,她不仅本科毕业就有了编制,待遇也不错,研究院给她安排了一间单间公寓,生活基本无忧。

听她爸爸说,女儿在敦煌过得很好,工作也很喜欢。

其实考古这份工作,不只是她喜欢,也比很多人想象的更有前景。

现在国家越来越重视传统文化保护,考古这块也开始吃香了。

冷门专业翻红,像钟芳蓉这样的年轻人,赶上了行业发展的上升期,未来的路也越走越宽。

其实每个孩子,生来都是自带口粮的。

父母少点焦虑,多点信任和支持,孩子反倒可能收获意料之外的成功。

03

说到支持孩子的热爱,我经常看留言说:孩子根本不知道自己喜欢什么,怎么办?

确实,很多孩子从小只顾学习,很少有机会去思考、探索自己未来想干什么。

报志愿的时候,几乎是盲选,结果上了大学,才发现根本不合适。

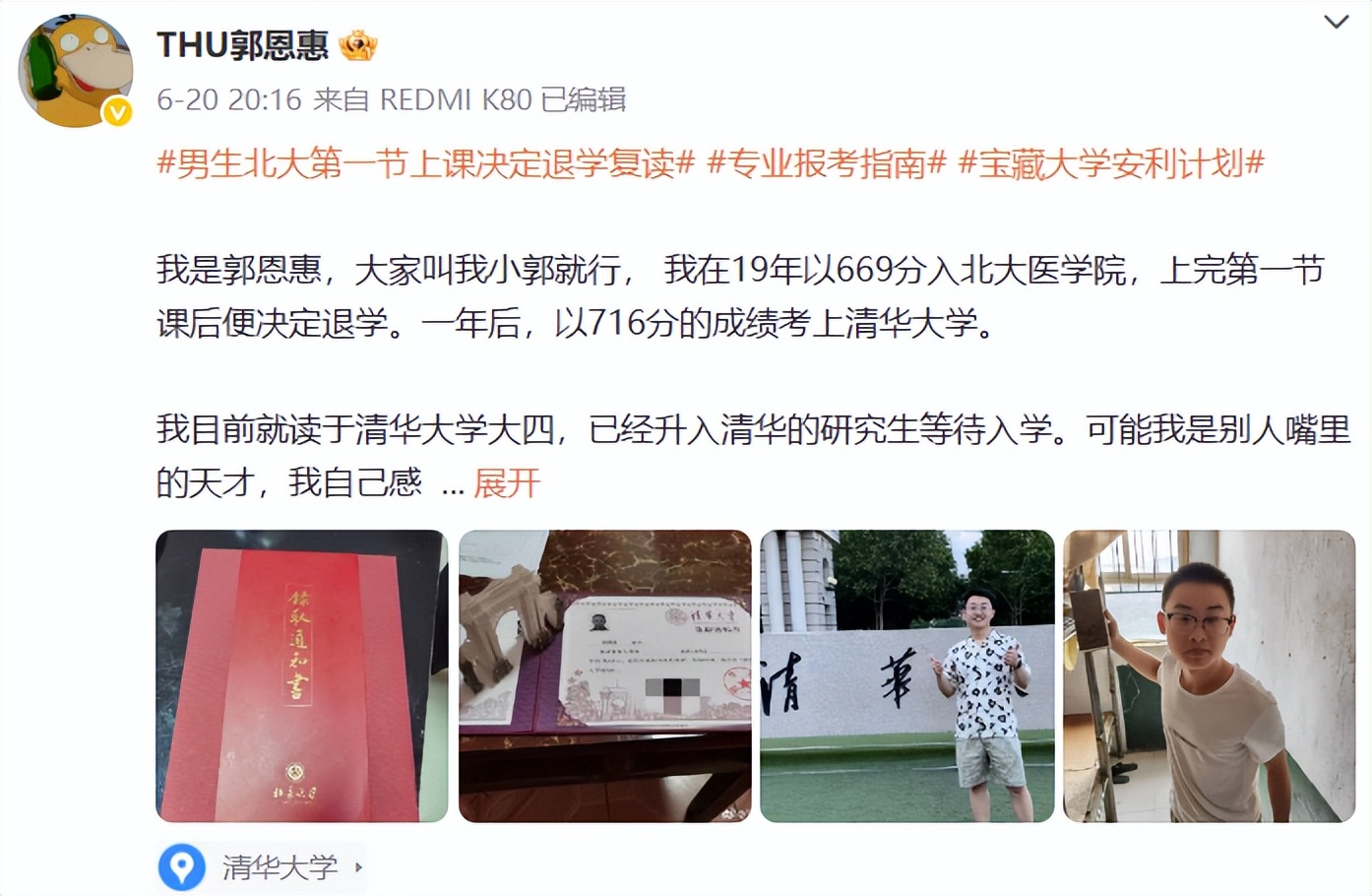

就像前两天热搜上,那个从北大退学,又复读考上清华的小郭同学。

他叫郭恩惠,2019年以669分,考进了北大护理系。

当时对专业本就了解不多,加上出身农村,父母给不了他太多建议,小郭就冲着“北大”的光环,服从调剂进了护理专业。

开学第一节是礼仪课,老师发了护士服和帽子,让大家穿上后适应身份,练习沟通。

小郭一穿上护士服,就特别难受别扭,感觉“自尊心都碎了”,完全没办法接受这种职业形象。

所以这节课上了10分钟,小郭就申请退学,两天后就回家复读了。

其实,从收到录取通知书那天起,他对护理专业就不太满意。

加上身边人议论他“高分当护士太屈才”,同学调侃他“以后给自己打针”,他内心也越来越抵触。

然而被名校光环晃了眼,又听说北大护理很不一样,小郭还是抱着试一试的心态报到了。

但很多时候就是这样,你以为自己能接受,结果真到了那一步才发现,根本跨不过去。

幸运的是,他在第二年,又以716分考上了清华。

不过这次入学也不是一帆风顺,他又降级从电气转入计算机,这才找到真正喜欢的事业。

这件事引发了不少讨论,有人觉得他勇敢追梦,也有人质疑浪费资源。

小郭本人态度也很明确:

“我不觉得这是多光荣的事,一年时间是浪费,不值得效仿。”

他还劝其他孩子,“报考前一定要充分了解自己要学的专业是什么,也要想明白自己要走的路是什么样的。”

是的,小郭有重头再来的机会,因为自己天赋高,对普通孩子来说几乎没有可参考性。

更不用说,他为了找对方向,光大学就读了“6年”,再加上研究生,时间和经济压力都不小。

听过一句很扎心的话:普通人家的孩子,试错成本是巨大的。

因为对普通家庭来说,一次复读、一次转专业,可能就意味着几年积蓄打了水漂。

而没有引导,孩子只能靠自己摸索,注定要走更多弯路。

所以,与其等孩子进了大学才发现不合适,不如在报志愿前,就帮他把功课做足。

我觉得有三点特别重要,一个是早期的观察。

✅孩子平时干什么特别专注,特别投入,这是热爱。

✅孩子做什么要比别人更轻松,或者经常经常被夸,这是天赋。

✅孩子的性格怎么样,是外向活泼,还是内敛沉稳,这是性格。

咱们再根据这些特质,去找孩子喜欢,擅长且适合的大方向。

再有就是体验和深入了解,不然很容易被那些高大上的专业名称唬住。

我们可以带孩子去看展览、听讲座、参加夏令营、接触不同领域的专业人士……

虽然和专业学习有差距,但这样动手实践,要比空想靠谱得多。

04

志愿填报,说到底,就是在帮孩子回答一个问题:他想过什么样的人生?

3个孩子都在提醒我们:

真正的成功,不是活成别人期待的样子,而是找到心之所向。

哪怕这条路不是所谓的主流赛道,哪怕终点只是平凡的自己。

我们当父母的,能帮孩子看清自己,在生存和自我实现之间,找到一条相对平衡的路,然后坚定地支持他,这就是最好的托举了。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6