全盲小伙高考二战313分,放弃本科梦,他为何选择出走?

陈信和,一个20岁的全盲小伙,坐在深圳城中村一间昏暗的出租屋里,窗外知了叫得欢,工地轰隆隆作响。他刚填完高考志愿,选了广州华立科技职业学院的心理咨询专业。这不是他第一次高考,去年考了不到300分,今年“二战”拿下313分,虽然离本科线还差一截,但他决定不再复读,准备迈向大学新生活。

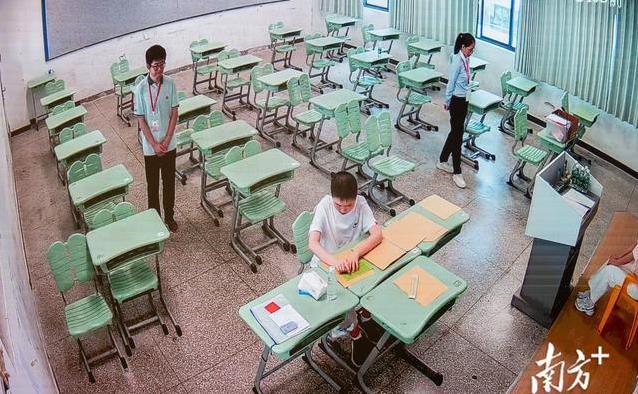

信和的房间小得可怜,六七平米,窗户被对面楼挡得严实,阳光挤不进来。屋里堆满了盲文书,桌子上、墙角、衣柜,全是书。从床到厕所10步,到餐桌5步,这就是他生活的全部范围。复读这一年,他每天摸着盲文教材复习,硬是咬牙坚持。今年6月7日,他再次走进高考考场,带着一身病痛,摸了100多页盲文试卷,针扎出答案,考完数学时冷汗湿透了衣服。

信和从小就因基因病变失明,还得了糖尿病,每天得打胰岛素,皮肤痒得难受,腿上全是红点。他的身体像个破筛子,随时可能垮掉。可他不服输,觉得自己拿了副烂牌,但也要打出点名堂。高考对他来说,不只是考试,更是对命运的抗争。他不想被疾病和生活困住,想用知识改变未来。

妈妈江月却不这么想。她40多岁,头发已经白了一片,20年来围着信和转,给他换针头、量饭菜,连儿子上学她都偷偷跟在后面,怕他摔倒。信和第一次高考失利,她劝他学个手艺,比如按摩,踏实谋生。她甚至想过开个小店,自己管账,信和按摩,母子俩相依为命。可信和不愿意,他说:“我想自己决定人生,不想被安排。”

信和的梦想很丰富。他爱文学、哲学、心理学,常常跟AI软件聊宇宙和人生,聊得热火朝天。他还爱写诗,房间里堆着厚厚的草稿本,写满了诗歌和小说。《秋思》里,他写离乡的愁绪;《送别》里,他写孤舟远行的苦闷。小学六年级,他拿过诗歌比赛一等奖,差点去参加中国诗词大会,可惜因为不会用电脑错过了机会。至今说起,他还是有点遗憾。

复读这一年,信和的身体越来越差。他知道再考一次本科希望不大,但时间不等人。他不想再困在出租屋里,决定去上大学,哪怕是专科。他想象中的大学生活很美好:阳光洒在校园,学生们说说笑笑,他还能喝上几杯奶茶,过上“奶茶自由”的日子。其实奶茶不重要,重要的是自由,摆脱依赖,自己走出去。

江月也在变。过去20年,她几乎没为自己活过。今年3月,她开始在深圳地铁口摆摊卖花。每天傍晚,她拖着一捆捆鲜花,穿过昏暗的巷子,站在路边喊:“鲜花9块8!”一开始她不好意思,声音小得像蚊子叫,后来慢慢放开了,还交了几个朋友。她发现,走出家门后,自己也能找到快乐。

摆摊让江月明白,信和也需要自己的路。她会老,信和总得学会一个人生活。她开始支持儿子,放手让他去追梦。最近,她还找出落灰的盲杖,陪信和到公园练习走路。信和拿着盲杖,小心翼翼迈步,江月跟在旁边,悄悄松开了手。

信和还拿起了小时候爱吹的陶笛,吹起了《大鱼海棠》。他笑着说:“小鸟叫得挺好,说明我吹得不错,没吵到它们。”江月看着儿子,眼神温柔,像是回到了他小时候。她知道,信和长大了,准备好飞了。

志愿填报的日子到了,信和选了心理咨询和中文专业,想学点能帮别人的东西。江月把摊上没卖完的花带回家,红玫瑰、粉月季,家里多了点颜色。他们母子俩站在出租屋里,聊着未来的打算。信和说,大学里他要学会自己打针、换药,还要试着一个人出门。江月听着,点点头,没再反对。

这个夏天,信和和江月都在学着放手。信和想用大学打开新世界,江月也在适应没有儿子依赖的日子。他们都在试着往前走,哪怕未来还不确定。信和说:“我不想只在书里幻想,我想真的活一次。”这话说得简单,却让人听着心里一震。你说,信和能走多远?他的大学生活,会不会像他想的那样精彩?

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6