对孩子来说,什么是穷养?什么是富养?对比一下同样是压岁钱的问题,看完下面这两段对话,你也许会明白。

富与穷的养育方式有何不同?

孩子:“爸爸妈妈,看,我的压岁钱!”父母(一把收下):“什么叫你的压岁钱!”“我们天天起早贪黑的为了你挣钱,你从亲戚那收多少爸妈就要贴回去多少,本质来说还是我们的钱。”“再说了这钱攒着也是给你用的,哪哪都要花钱。”

孩子:“爸妈,我有压岁钱啦!”父母(高兴):“爸妈真替你开心,这是我们所有人对你的祝福。既然是你的钱,这个钱就由你自己支配。”“但是爸爸妈妈有个建议:你可以将钱分为三份,一份存起来作为长期储存,一份用来平时奖励自己,一份用来自由支配。”看完这两段对话是不是对“穷养”和“富养”有了清晰认知;在对话中并没有交代他们的家庭背景是否有钱,但我们能明确辨认前者是穷养,后者是富养。

前者父母压迫感十足,直接没收孩子的压岁钱,时刻强调自己的付出,给孩子从小就灌输一种“不配得感”,给孩子心理上带来深深的恐惧。而后者父母为孩子的快乐而喝彩,并适当的给出孩子建议;这类父母并不把孩子当成自己的附属品,充分尊重孩子的选择,让孩子在尊重和爱的养育环境中长大。

穷人的富养也许是带孩子到处旅游、消费,增长孩子的欲望。而富人的富养一定是教孩子看清世界的真相,获得真正的成长,不信你往下看……

真正的“富养”,不靠金钱我认为用金钱来作为衡量标准的“穷养”和“富养”本就有问题;难道用钱就能砸出一个好苗子?但我们在新闻里看到的狂妄富二代多了去了。没有钱就不能养出一个好孩子?但我所知的很多大佬都是白手起家,怎么算他们也都是穷人的孩子。“物质基础决定上层建筑”不假,但对孩子真正的“富养”,却从来不是靠金钱的堆砌。

我相信真正的“富养”都是以精神为土壤、用陪伴作阳光、用价值观当根系的成长灌溉。而那些被真正富养大的孩子,未见得住在豪宅,却一定活出了内心丰盈的模样。就像跳水女王郭晶晶的三个孩子,一出生就顶着“千亿豪门”的光环,可你猜她给孩子买什么?20元的地摊童装、200块的鞋子,更让2岁女儿挂着抹布当“洗车工”,干完活得块糖就开心得不得了。

霍启刚说得更是实在:“孩子得知道食物从哪来、钱怎么来,才懂珍惜。”于是全家挽裤腿下田插秧,孩子满身泥却笑得灿烂。郭晶晶自己呢?也是将节俭的习惯刻进了骨子里;5毛钱的头绳一用多年,接送孩子上下学开的也不是什么豪车,就连公公来看孙子还得等作业写完;因为她有意识地在教自己的孩子:不要让任何人、任何事干扰到自己的原定计划。以霍家的实力,郭晶晶的孩子们完全可以被奢养,但这对夫妻却明智地没有这样做;因为他们知道对孩子真正的富养,就是不让孩子娇生惯养,是让孩子脚踏实地、顺其自然地向阳而生!

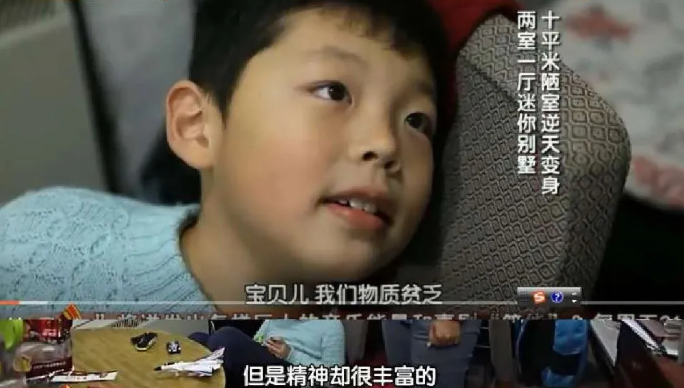

精神富养,源自父母自身的修养有一句话不是说:你想让孩子成为什么样的人,那你就去做这样的人吗?在北京小胡同一个10平米的小屋里,一对父母读书的行为就成了孩子效仿的榜样:这个家里只有上下铺,父母睡下铺,儿子则爬梯子上床。

没有钱在厨房里安装抽油烟机,所以再冷的冬天,做饭的时候也得开着风扇将呛鼻的浓烟吹散…但在这个人一多,活动都显得局促的小小空间里竟然藏了上万本书。

因为家里没有电视,这一家三口一有空就坐下来看书,妈妈更绝——把超市小票裁成纸条,熬夜7年抄了近千首诗词。在这对爱看书的父母影响之下他们的儿子也成了“活体诗词库”,他还每年亲手给帮助过自己的人做感恩卡片。在这一家三口的脸上最吸引我的就是他们脸上时刻洋溢的笑容:父母恩爱,孩子开朗、内心丰盈,虽然物质贫乏,但这样的孩子怎么又不算得上一个精神富足的“富二代”呢?有网友说,“自己的父母在他们力所能及的范围内给了自己最好的一切,让他时刻感到自己是被爱包围的”;所以我觉得父母对孩子足够的爱就是“富养”。

别再用物质对孩子“穷养”或“富养”了,这孩子该怎么养就怎么养,正常一点;不溺爱、不捧杀,平视孩子的一切需求,让孩子获得源源不断的爱和安全感。而作为父母更应该做的是丰富自己的内心世界,不强加自己的想法在孩子身上;要记住每一个人都是独立的个体,孩子更不是父母的附属品。只要父母这一生,活得潇洒又精彩,向上拼搏生活,向下给孩子养分,孩子们一样也会拥有自己更完美的人生。父母对孩子真正的“富养”,是给孩子们精神上和爱的富足与自得。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6