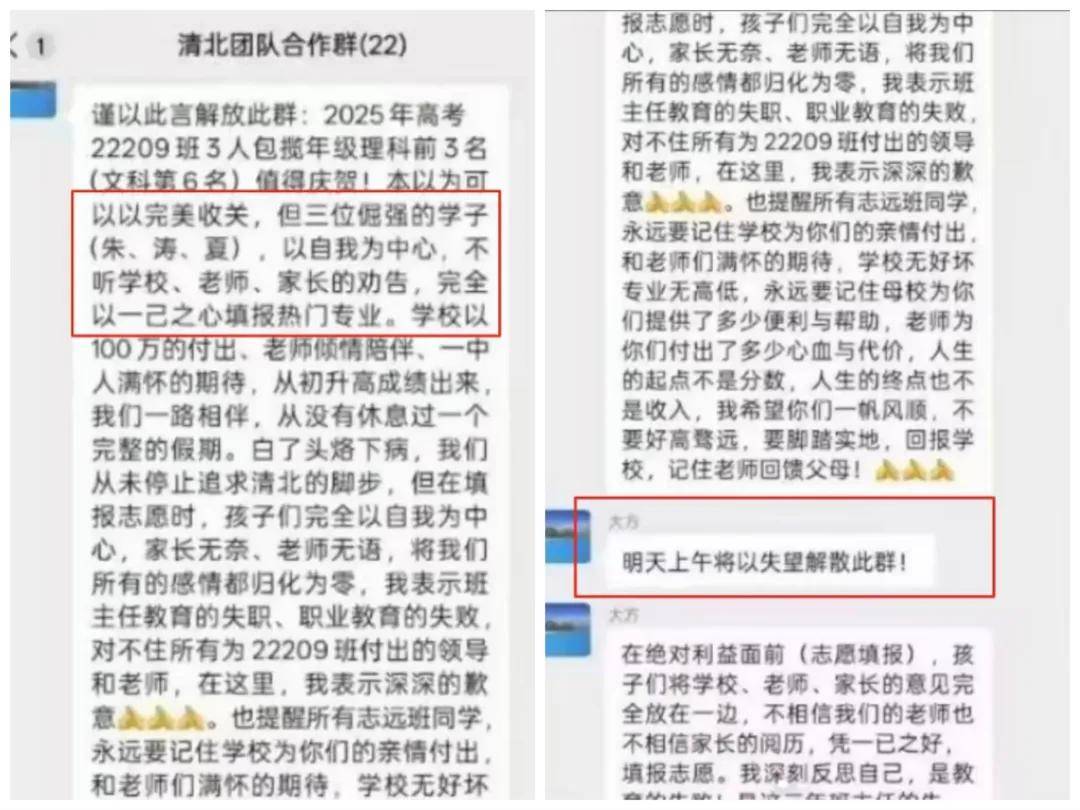

当三名高三学生郑重地在高考志愿表上写下了非清非北的选择,他们的班主任漆老师,却在班级群里敲下冰冷的字句:"完全以一己之心填报热门专业","将我们所有的感情都化整为零",甚至宣布"明天上午将以失望解散此群"。这番师生之间无声的拉锯战,瞬间扯开了所谓“为你好”教育情感表象下的真实纠葛。

这并非孤例。高考志愿季,多少学子面临相似压力?当名校光环与个人意愿冲突,教育者该扮演什么角色?

一场志愿分歧引发的“群解散”风波

高考成绩揭晓,瑞昌一中漆老师为三名学生精心规划了“清北”之路。但7月5日,得知学生未按其建议填报时,情绪瞬间爆发。

微信群内,她痛斥学生“完全以一己之心填报热门专业”,指责他们辜负学校、老师和家长的苦心劝告,最后愤然宣布“解散此群”。

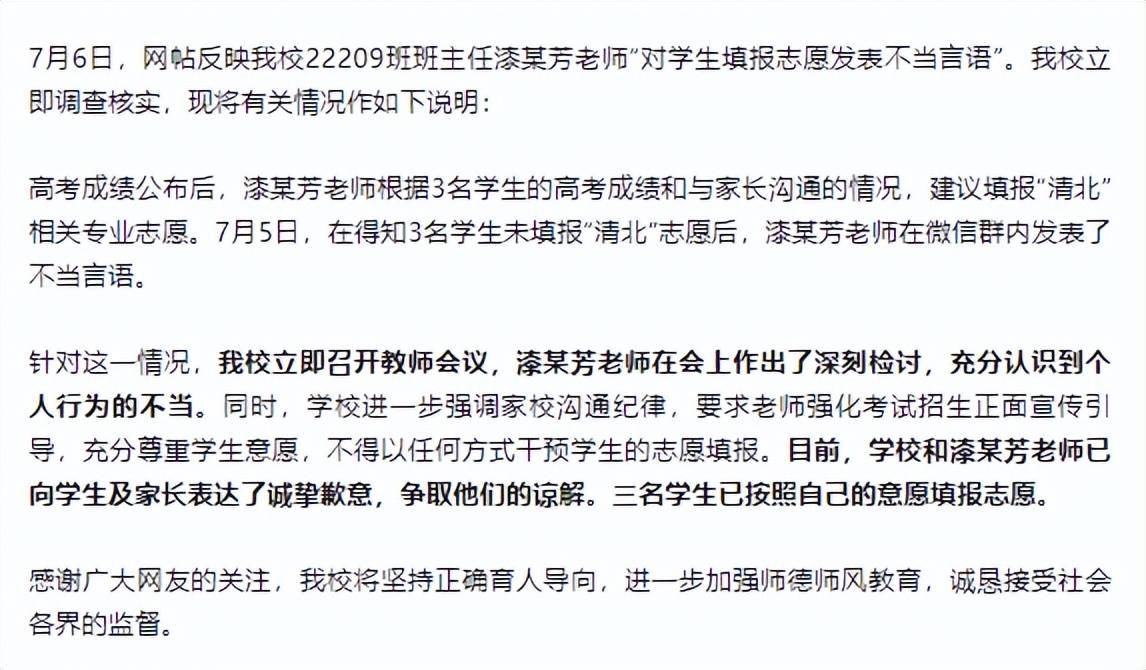

学校次日紧急声明:漆老师已深刻检讨,校方重申尊重学生志愿自主权,严禁任何干预行为。目前学校与漆老师已向学生及家长致歉,三名学生终按自身意愿完成志愿填报。

“为你好”背后的权力失衡

漆老师事件撕开了教育中一道隐秘伤口:

- 情感绑架之痛:一句“将感情化整为零”将教育异化为情感勒索。真正的关怀,应是助力飞翔而非系上枷锁。

- 专业偏见之困:斥责学生“追逐热门专业”,却忽视时代变革下多元成才路径。人工智能、新能源等新兴领域,正需要打破“唯名校论”的勇气。

- 权力越界之险:志愿填报本质是学生的发展权。教师越俎代庖,折射出教育者角色的认知偏差。

志愿选择权:一场必须赢下的成人礼

志愿填报是青少年向独立人格迈进的关键仪式:

- 数据警示:某机构调研显示,超35%大学生后悔当年志愿选择,主因是“缺乏自主权”。被动选择埋下的是长期职业迷茫的种子。

- 专家共识:教育学者熊丙奇指出:“志愿填报的第一原则是学生主体性。教师可提供信息,但决策权不容剥夺。”

- 法律底线:教育部三令五申,严禁中学教师干预学生填报志愿。教育者的使命是点亮灯塔,而非亲手掌舵。

当三名学生终于按照自己心意提交志愿表时,他们赢回的不仅是一次选择机会,更是对自我人生的主权宣示。漆老师那句“感情化整为零”的痛心之言,恰恰暴露了某种教育迷思——将情感投入与回报预期捆绑,将个人意志凌驾于学生未来之上。

理想的教育,是让每一株幼苗按其本性生长。志愿表上那一个个坚定勾选的专业代码,不该成为教师荣誉的勋章,而应是青春梦想的起航坐标。

陶行知曾言:“教育是教人化人,化人者也为人所化。”

当教育者学会放下“我执”,

讲台之下,终将绽放万千姿态的人生风景。

愿每一次选择都被尊重,每一份热爱都有归处。

作者 | 本文转载自@教师吧

图片 | 网络(如有侵权请联系删除)

(教育责编:拓荒牛

)

)

2025年07月08日 13:35[查看原文]

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6