【百本好书送你读】《我的教育观》:丘成桐谈求学与阅读

今年春天,DeepSeek团队带着自主研发的国产大模型站上国际AI舞台,引领了一场科技土壤的质变。这不仅是中国AI的破冰时刻,更撕开了笼罩在科技领域的“技术封锁”阴霾。与此同时,这场来之不易的突破也带来了有关中国科技人才培养模式的深思。如何走出中国式教育的困境,为科技发展和学科建设培养本土人才?

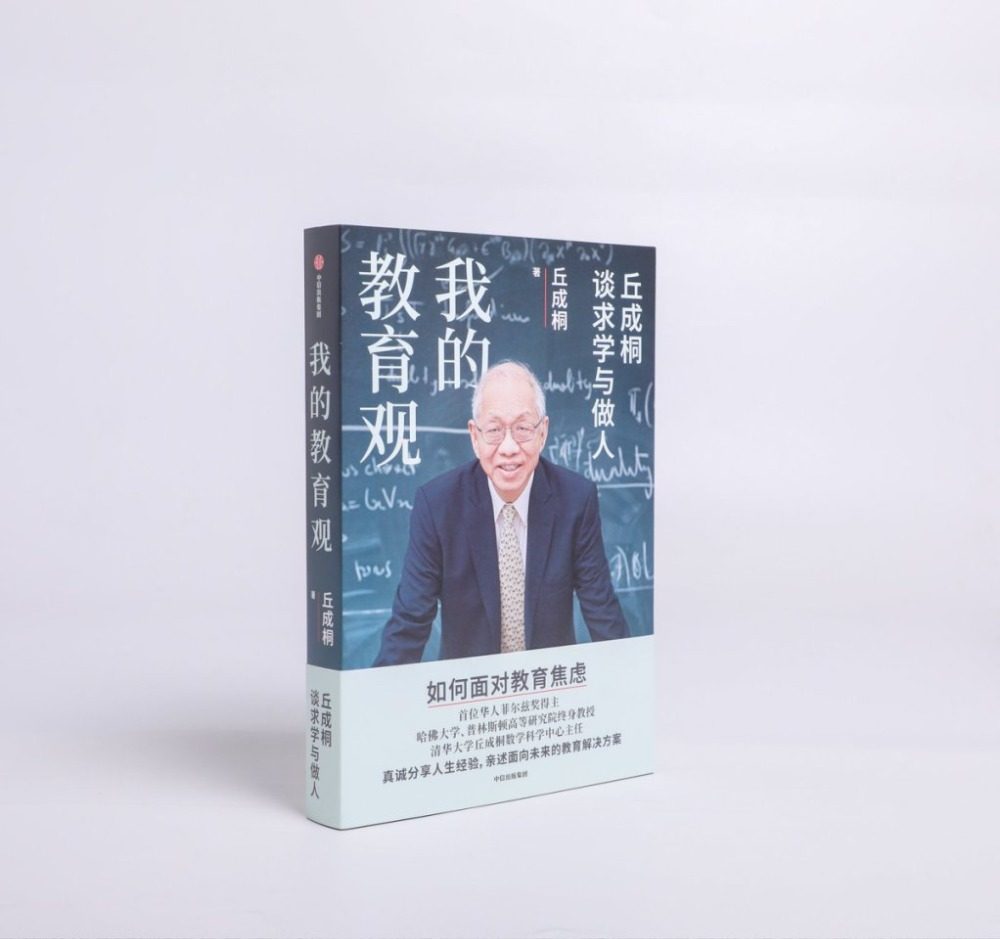

同年3月,中信出版集团推出丘成桐的著作《我的教育观》,以数学家的缜密思维拆解教育迷局,又以教育者的赤诚之心重构育人哲学。

丘成桐,当代最具影响力的数学家之一,27岁证明了困扰数学界22年之久的“卡拉比猜想”,33岁成为第一位获得数学界最高奖“菲尔兹奖”的华人数学家。1979年,丘成桐应华罗庚邀请回国访问,此后他便开始为中国的数学发展贡献力量,培养中国微分几何方面的人才。2021年,清华大学“求真书院”在丘成桐的推动下成立,致力于在中国本土培养数学领域发展的领军人才。

《我的教育观》这部凝结丘成桐70载人生智慧的著作,既是对40余年教育实践的总结,也汇聚了他数十年治学、育人经验,融合个人成长故事与教育哲学思考,为读者揭示了为学、育人、成才之间的深层关联。

这样一位在数学领域取得卓越成就的大数学家,其智慧与见解并不局限于数学范畴。他把自己的主要思想融入了新书《我的教育观》。在这本书中,丘成桐对年轻人提出的人生建议,值得所有人学习。

做学问没有哲学的指导,我们走的方向可能会很狭窄。哲学在学术研究中占据着极为重要的地位。丘成桐回忆起自己从10岁起就听父亲讲哲学,在这个过程中,逐渐养成了从哲学角度思考问题、寻找大自然规律以及从宏观视角看世界的方法。这种独特的思考方式,使得他在面对数学中那些令许多同学头疼的抽象概念时,能够轻松理解。

哲学是一门很宏观的学问,它不单研究一个个小问题,也研究哲学跟其他学科的关系,从这些关系中走出一条新的思路和方法。这一点,对于数学家和理论物理学家都很重要。基本上,理论科学都与哲学有着密切的关系,能够沟通融会两者,才能成为一个伟大的科学家。

谈及天赋与成长环境,丘成桐有着深刻的见解。他坦言,天赋不能说一点作用也没有,但只能说是有一些,大概不超过30%。一个人成长的大环境受社会、小环境受周围人的影响,也跟自己对学问的好恶取舍有关。

当然,培养兴趣在丘成桐的教育理念中也占据着重要位置。他认为,童年的家庭教育对培养学习兴趣起着关键作用。他自己就是在父亲的引导下,对学问产生了浓厚的兴趣,自幼养成了热爱阅读的习惯。

他建议家长从小培养孩子的阅读习惯,鼓励孩子广泛阅读各类书籍,不仅是学科相关的书籍,还包括小说、计算机知识、名人传记等。对于有深度的书籍,不能期望看一遍就完全理解,而应反复阅读,每一次阅读都会有新的感悟和收获,这种阅读方式有助于培养融会贯通的学习能力。

对于年轻人如何规划人生,丘成桐也给出了宝贵的建议。他指出,年轻人立志不应仅仅局限于追求物质享受,兴趣在人生目标的选择中起着决定性作用。如果仅仅为了赚钱而选择职业,可能即使获得了财富也未必快乐。而如果能找到自己真正感兴趣的方向,并坚持不懈地努力,未来的生活自然不会有太大问题。

对于立志做学问的年轻人,要树立远大崇高的目标,做学问的终极目标在于探索大自然的奥秘,揭示自然规律,而不是追逐名誉、地位和财富。

一旦确定了目标,就要坚定不移地走下去,不能因为一时的失败挫折或名利诱惑而改变方向。

同时,学术兴趣并非一成不变,而是会随着学习和修为的提升而动态变化。在改变研究方向时,应该基于研究内容的自然演变,而不是为了迎合他人。就像爱因斯坦研究相对论,尽管历经重重困难,但始终坚信自己的道路,最终完成了这一伟大的构想。

“我希望年轻人能够坚持初心,不受外力干扰,不屈不挠地在求真的道路上挺进。”丘成桐认为,没有规划的人生叫拼图,有规划的人生是蓝图。

这些人生建议,源于丘成桐自身丰富的人生阅历和卓越的学术成就,不仅对年轻人的成长有着重要的指导意义,也为我们每个人在追求梦想、探索知识的道路上提供了宝贵的启示,值得我们深入思考和学习。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6