大家好,我是talk君

前段时间,一条“哈佛女孩刘亦婷沦为美国普通中产”的热搜,让这个消失多年的女孩再次回归大众视野。

提起刘亦婷,估计很多00后都没有听说过,但她却是很多80、90后父母嘴中“别人家的孩子”。

《成都商报》的一则新闻引爆全国:成都女孩刘亦婷被哈佛大学全额奖学金录取。一夜之间,这个18岁女孩成了中国家长心中的的“教育图腾”。

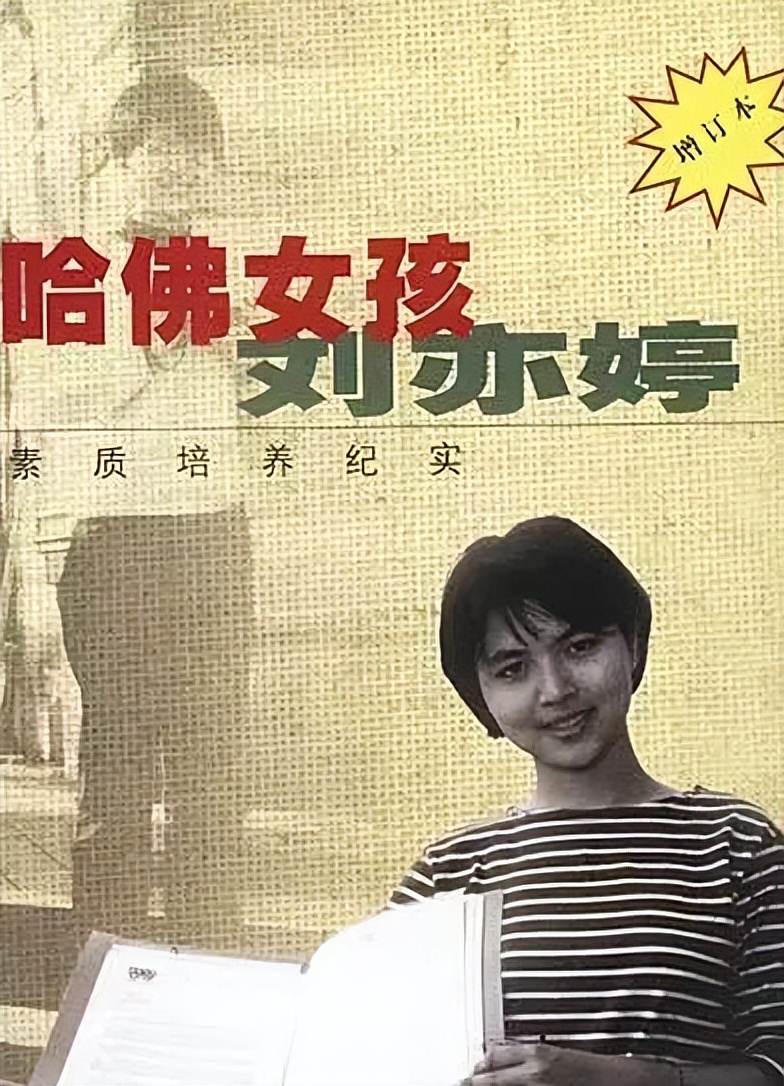

她的父母则趁热打铁,迅速出版《哈佛女孩刘亦婷》,而这本书也因为当时大量家长望子成龙、望女成凤的心态,狂销超250万册,成为无数家庭的育儿圣经。

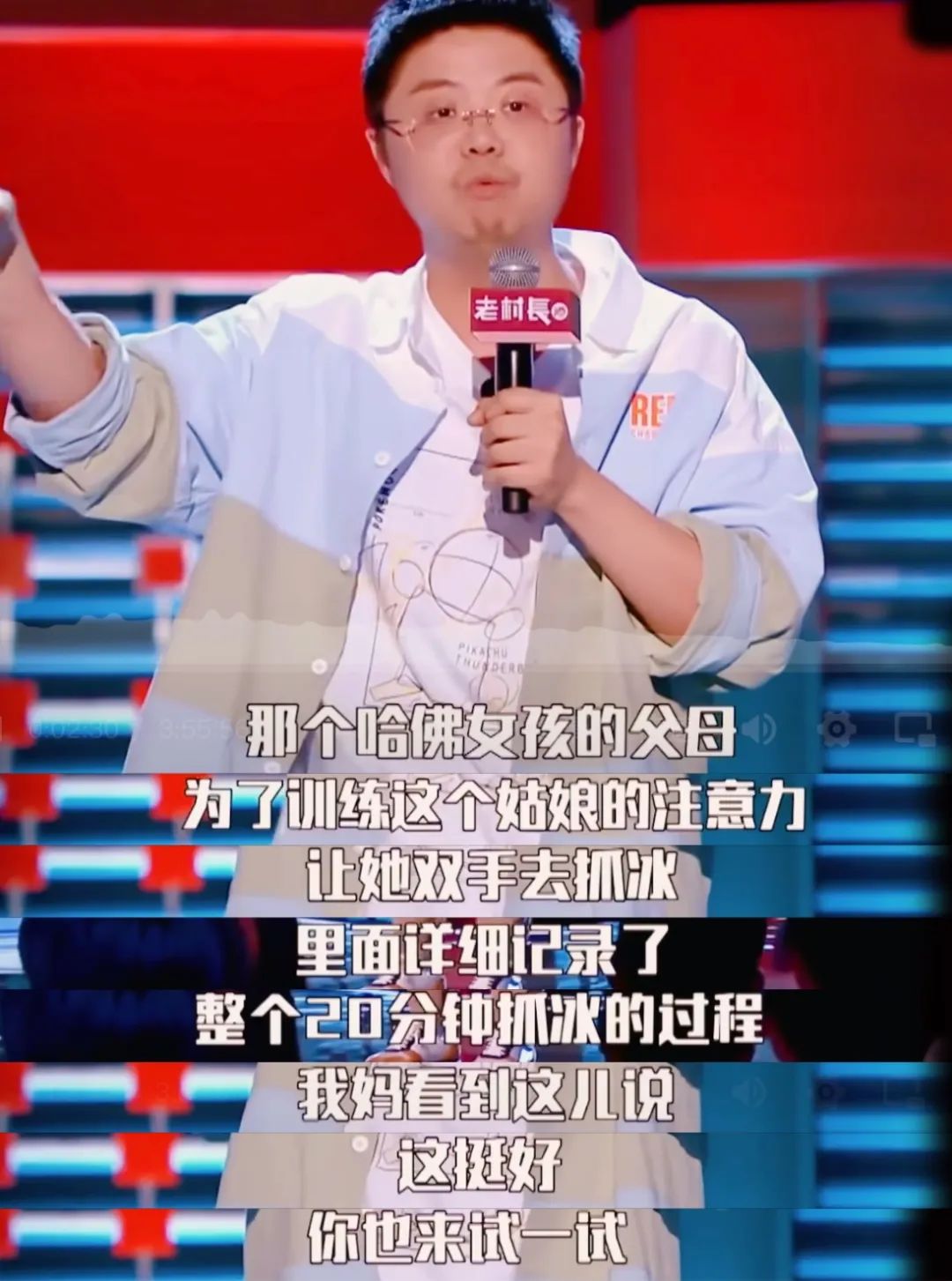

尤其是书中“捏冰块练意志”、“精确到毫升的饮食计划”等教育方法更被被无数家庭奉为圭臬。

如今26年过去,当人们发现这位“哈佛神童”并没有成为所有人想象的样子,而是定居美国、嫁给律师,成为了一名普通美国中产,一场关于“鸡娃骗局”的争议彻底撕开了功利教育的伤疤。

当然,我们不能说刘亦婷当前的生活不如意,但比起曾经的那个万众瞩目的“神童”标签,现在颇有些掉落神坛的意思。

继父的加入让这场“实验”更趋严苛,为了训练意志力,年仅10岁的刘亦婷被要求在冬天手握冰块15分钟。后来,捏冰训练风靡全国,成为无数小孩心中的噩梦。

别说10岁,30岁我也做不到……

青春期时,为了杜绝女儿早恋,父母严禁她穿花哨的衣服,发型务必干净利落,并要和班里的男同学保持距离。而追星、追捧流行文化在刘亦婷的父母看来更是浪费时间。

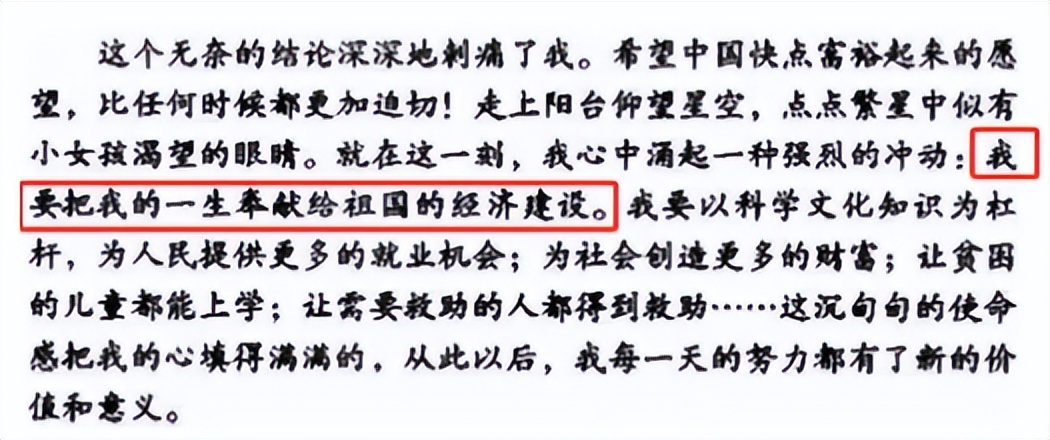

而课余时间换来的是鼓励刘亦婷每天写日记,且日记要对父母公开。

在一篇日记中,刘亦婷写下了对未来的远大抱负:

“我要把我的一生奉献给祖国的经济建设。我要以科学文化知识为杠杆,为人民提供更多的就业机会;为社会创造更多的财富;让贫困的儿童都能上学;让需要救助的人都得到救助。”

时间来到1999年,刘亦婷终于“不负众望”,收到了包括哈佛大学在内的四所美国名牌大学的Offer,最终她选择了哈佛。

这消息一出,举国轰动,大小媒体争相报道。而刘亦婷的名字,也一夜之间成了无数家长口中的传奇。

在哈佛期间,刘亦婷攻读数学与经济学,偶尔会接受中国记者采访,最初,她还坚定地表示,毕业后一定会回国报效祖国,但转眼2003年毕业,她放弃了回国的计划,选择留在美国任职。

当然,这是个人选择,我们无权干涉,但似乎哈佛的学业经历并没有让后来的职业生涯一帆风顺。

毕业后,她先在波士顿咨询公司工作,后转去百事,又到对冲基金,但每份工作都待不长。后来她决定自己创业,但因为自身能力不足,最终公司只能宣布破产。

再后来选择和朋友一起创办公司,最后还是失败告终。

此时的国内,刘亦婷的故事仍像信条一样被家长们追捧。2004年,她的父母再次出书,《哈佛女孩2:刘亦婷的学习方法和培养细节》出版。

有意思的是同一时期,另一本《教育孩子需要大智慧:“哈佛女孩刘亦婷”真相》的书也一同出版,书中揭开了大众所不知道的一面。

此时,终于开始有家长不再买账,她们发现刘亦婷进入哈佛并非是靠自身能力,而是和人际关系等因素有关。

于是大众开始寻找刘亦婷成功申请到原因,终于发现,让刘亦婷成功入学哈佛的关键性因素,离不开美国人拉瑞的推荐信。

拉瑞是谁?在彼时的美国,拉瑞正可谓是身份显赫,他曾为最高法院大法官拜伦怀特担任书记员,并担任法律办公室副助理检察长,有了他的推荐信,相信进入哈佛一定会比其他普通人容易不少。

而刘亦婷与拉瑞的相识,也是靠成都外国语学校的老师引荐,说到这,也不得不提成都外国语学校。

它也是刘亦婷申请哈佛的关键一环,当时学校为了打响知名度,吸引优秀学生,在刘亦婷申请哈佛大学时也给予了不少资源。

就这样,父母的造神计划加上学校的支持以及一封重量级的推荐信,把刘亦婷推进了哈佛……

而此时大洋彼岸的刘亦婷,在经历多次创业失败后,最终与哈佛校友、律师斯科特结婚,持美国绿卡定居纽约。

有资料显示,刘亦婷的丈夫斯科特已经做到“超级律师”级别,年收入至少百万美金以上。说实话,这应该已经不止“中产”水平了,而公众仍视刘亦婷为“跌落神坛”。

原因可能就在于,刘亦婷的起点太高,又或者说,她父母的造神计划起点过高,导致最终的结果落差太大,虽然现在生活无忧,但仍与她当年立下的“为祖国经济建设贡献力量”的豪言壮语相差甚远。

或许刘亦婷的故事不该沦为简单的“打脸”素材,而应成为反思教育本质的镜子:当中国孩子熬夜刷题备战奥赛时,芬兰中学生用70%课时学习烹饪、木工等生存技能。

全球化时代,“成功”的定义早已多元化。

《2023中国家庭教育调研》显示,65%家长仍认为“考上985”才算成功;哈佛大学同年调查却发现,其毕业生幸福感最高的群体并非富豪,而是教师、艺术家等“非传统精英”。

教育不是流水线,人生更非赛道。当刘亦婷们在异国他乡过上“平庸”却自足的生活时,或许我们该放下执念,对孩子说一句:“你可以不必成为神话,只需成为你自己。”

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6