习惯养成要趁早,别等孩子上小学初中,那时候黄花菜都凉了

有朋友说,一个家教好的孩子,只要去到别人家吃饭,就可以看得出孩子的家教是怎么样的。

孩子没有教好,去到别人家吃饭,都是到处翻,到处钻,一上桌就跟小炮弹似的,不仅把菜盘转得飞起来,看见喜欢的糖醋排骨直接上手抓,油汤滴在桌布上也不管,妈妈在旁边喊破喉咙都没用。一点文明礼貌都没有。

相反,父母教得好的,孩子到别人家,他会懂得,有些事该做,有些事不该做,所以他不会做各种捣乱,或者各种出格的事。

这吃饭的小细节里,藏着的可不就是从小养成的习惯吗?

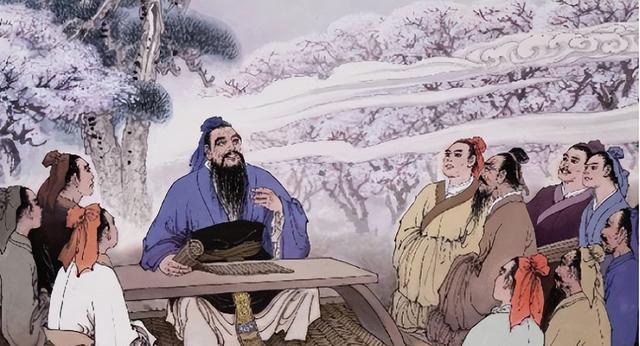

实际上,老祖宗早就看透了这事儿。

孔子云:‘少成若天性,习惯如自然’是也。小时候养成的习惯就像天性一样自然,强调从小培养良好习惯的重要性。

正如俗谚曰:‘教妇初来,教儿婴孩。’

俗话用教妇在她来之前,比喻教子,在他长大之前。

无论孔子还是谚语,都强调了教育孩子要从婴儿时期开始,表明在人成长的早期进行教育和引导,更容易塑造其行为和品德。

在以前,我总觉得这句说得有的老套,后来当了老师才明白,这是说教育就像栽树苗,刚发芽的时候扶正了,长大才能直溜。

您想啊,小树杈歪了的时候不掰正,等长成参天大树再想修正,那不得费老大劲??

等到上学的时候,特别是一年级,教得好的孩子,他能快速地适应是一年级,有一个好的习惯。不用老师多次强调,他都能按时的进教室,摆好书,做好姿态等老师上课。

而那些没有养成好习惯的孩子,那就不是不一样了,那是被让了老师头疼的家伙。

我同事接的一年级一个班,就碰到这样一个孩子。

我们把他叫做刚刚。上课的过程中,他无拘无束,想钻桌子底下就钻,想站起来走动就站起来,想大喊就大喊。老师多少提醒,他照样做他的事。但凡老师严厉批评,就说“你这个老师是傻B”,甚至向老师吐口水......

我同事建议家长带孩子去医院检查,是不是孩子的身体有啥问题,我们没有发现。

家长带孩子去看医生,医生检查说是智力发育没有问题,可能家长没有做好引导,融入不到集体生活。

这孩子刚满六岁就来报读一年级了,我同事建议家长把孩子送回幼儿园再读一年,这样可能会容易适应学校生活。可以说,家长不愿意,跟老师说只要孩子不出安全问题就行,学得好不好无所谓。

可对我同事来说,就遭罪了。

班里有50多个孩子。一大半的孩子,老师只要教一两遍就会。而刚刚却要花费老师很多时间和精力去教导,而且有些时候并没有什么效果。你今天教他在课堂上做好,不能随意走动。他今天可能听你的。等多两天,他忘了又开始走动起来。

前周,更气人的是,早上刚刚顶撞数学老师,我同事刚跟他做了一番思想工作。

没想到,到下午大课间,他竟然跑到教学楼楼梯底下撒尿,引来了一帮小孩子围观。他还在那里大笑......现在已经是一年级下个学期了,我问我同事,那个刚刚有没有比之前好过呢?她扶住头跟我说:“你别跟我提他,一提到他,我就头疼。”

一些朋友可能觉得,不就是课堂纪律嘛,长大了自然就懂事了。

到了初中根本管不住,道理说了一箩筐,他左耳进右耳出。

其实,好的习惯就像银行里的存款,小时候存得越多,长大越受益。

回到刚刚的故事,上周我同事跟我们说,刚刚在楼梯间撒尿被同学围观后,居然还觉得好玩,又在第三天去楼梯底下撒尿。

听说这次家长终于有点着急了,开始每天陪刚刚练习静坐十分钟,教他礼貌用语。

朋友们,这养孩子不就跟种庄稼一样吗?春天不耕地,夏天不除草,秋天哪儿来的好收成?

别等孩子上了小学、初中,甚至高中才想起抓习惯,那时候黄花菜都凉了。

校对 庄武

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6