现代社会需要取消英语吗?

不少学生从小学开始,拼音字母还没捋顺呢,就得开始背“apple”、“banana”。光是听着都觉得这玩意离自己日常生活有点远。

最近,围绕“中小学英语该不该继续作为必修课”的讨论又冒了出来。

这个话题像老友记里的罗斯和瑞秋,分分合合多年,总是绕不开。

眼下不少家长和老师又开始重新审视:这个学了十几年却可能一辈子用不到的东西,真的值得在那么早的时候就逼着孩子死磕吗?

有网友现身说法:自己是1981年大学毕业,学的是土木工程,大学三年英语课没少上。

这就像你练了一手漂亮的毛笔字,结果整天在工地上画图纸,画出来全是钢筋混凝土,哪儿用得着写诗作赋?

不少在工程、管理、金融、甚至医疗行业里摸爬滚打多年的人都有共鸣:英语固然学了,但用起来的机会寥寥。

一天到晚忙着搬砖、开会、报表,英语跟他们的生活几乎没有交集。

可就是这样一个实用性存疑的技能,却在中小学阶段以必修课的身份高高在上。

光是应付考试就要花掉孩子们大量时间、精力,还要让家长掏腰包请补课、买教辅,硬生生变成了“教育投资”的大头。

但很多人心里明白,除了少部分真正需要靠英语吃饭的人,比如涉外律师、翻译官、外企白领、跨境电商从业者,大部分人终其一生可能都用不上几句“how are you”。

可现实又不得不承认,英语确实在国际交流中扮演着不可或缺的角色。

从联合国会议,到科研成果发表,再到出国留学申请,你总得跟它打交道。

但这是否就意味着,我们得从小学开始,就让所有孩子无差别地死背单词、卷语法?

有点像是让每个人都考驾照,不论你以后开不开车,考上了总归心安。

一个小时用来学英语,那就少一个小时给美术、体育、劳动教育腾地方。

人工智能、翻译软件层出不穷,手机一扫,立马变成熟悉的母语。

甚至还有那种会议同声传译系统,耳机一戴,什么“language barrier”都不叫事儿。

一些国际会议上,中国代表团成员虽然精通英语,但为了避免误解、确保精准,照样请专业翻译坐镇。

道理其实挺简单的:术业有专攻,翻译这事儿让专业的人做,沟通效率更高,心理负担也小。

这就像你明明能跑,但比赛还是让专业运动员上场,图的就是一个万无一失。

不过话说回来,英语依然是一项基础工具,尤其在信息爆炸的今天。

你想读世界顶尖的科技成果,想了解第一手的经济数据,想玩最新的游戏,想追全球热剧,基本绕不开英文原版。

不管你是未来要做程序员、医生、设计师还是面点师,一律安排上英语课。

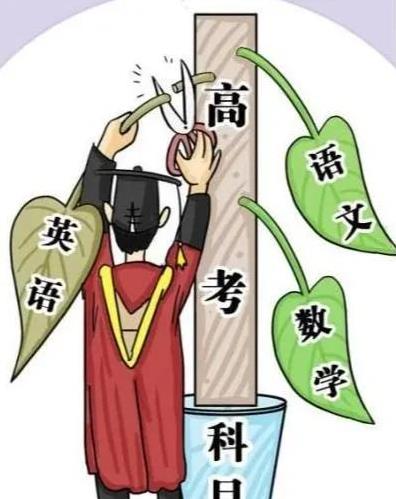

在我国现行高考制度下,英语占的分数比例与语文、数学几乎持平。

他们语文写得一手好文章,数学解题如行云流水,却因为英语拖了后腿,只能调剂去不喜欢的专业,甚至和高等教育说再见。

教育的本质,应该是帮助每个孩子找到自己的方向,而不是一刀切地制定标准,让所有人都去挤一扇小门。

跑得慢一点就算不及格,那他会不会从此厌学、丧气,甚至怀疑自己的能力?

更别说在一些偏远地区,师资力量不足,教学条件差,英语课成了最让人头疼的负担。

老师发音不准,教材难度太高,学生学了几年连“self introduction”都说不顺。

当然,也不能否认,有些孩子因为学了英语,打开了国际视野,认识了世界的多样性,甚至走出国门,改变了命运。

有能力的孩子可以学得更深入,没有这方面需求的孩子,可以把时间留给更有用的技能。

比如机械操作、电商直播、平面设计、摄影剪辑、种植养殖、汽车维修,这些实用技能,未来同样大有可为。

有些声音认为,如果取消英语必修,可能导致整体国民素质下降,与国际接轨变难。

我们需要的是“实用型英语能力”,而不是“背诵型考试成绩”。

不妨把英语从“必修”改为“选修”,让真正喜欢的学生深入学习,其他学生根据自己未来的方向,自主选择。

对于英语老师来说,或许也要从“主科光环”中走出来,探索更灵活、更有趣的教学方式。

眼下这个话题之所以重新升温,不只是因为英语的实用性问题,更是一次对整个教育体系“合理性”的集体发问。

每个人的路都不一样,条条大路不能全走成英语高考这座独木桥。

至于“中小学英语要不要继续必修”这个问题,还真不是一句话能说清的。

但有一点可以肯定:只有教育制度真正为人服务,而不是让人去迁就制度,孩子们才不会被一套看似合理、实则僵化的规则框住前途。

让我们回到那个最朴素的出发点——什么样的教育,才对得起孩子的努力,对得起家庭的期望,对得起国家的发展方向?

或许,每一个为此苦恼的家庭和学生,都是这个问题最真实的回答。

(教育责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6