书评周刊编辑部的年度书选已经持续存在了逾二十年。在这二十几年中,我们选出了众多触动心灵、启发智识、开阔眼界的书籍,试图让这些书籍帮助我们相对更好地面对生活,面对自我。书籍是自我的渡口,它在人类生活中一直帮助我们走出唯一的选择、驶向不同的方向。在阅读的顿悟中,我们或者向内走向潜在的那个自我,或者向外踏入未来的思考与陌生的过往,所有书籍都在不同程度上帮助着我们,让“自我”涉过泥潭,去往存在的宁静。

今年,我们再次从一整年的好书中遴选出了11本值得阅读的优秀书籍,秉持着“公共立场、专业品格、独立精神、现实情怀”的原则,与读者一同领略不同维度的思考极点。

2025新京报年度阅读推荐特刊。

我们正逐一在书评周刊公号二条推送这11本被评委和编辑部选择的好书以及特别致敬奖项。本篇为吴真的《暗斗》。

年度阅读推荐

2025

《暗斗》

作者:吴真

版本:生活·读书·新知三联书店

2025年7月

中国人民大学文学院教授,已出版《勘破狐狸窗》《为神性加注》《孤本说唱词话〈云门传〉研究》等专著。

致敬词

2025年是抗战胜利80周年。在漫长的抗战长夜中,除了正面战场的厮杀拼搏,还有一种无声的抵抗在沦陷区的断壁残垣之中悄然展开。以郑振铎为代表的一批知识分子,在沦陷区中承受着误解和非议,周旋于各方势力之间,竭尽所能抢救和转移珍本古籍。他们以一介书生之躯,于危难之际扛起了守护文化命脉的重担。在偶然间接触这段历史后,吴真以书籍史的角度切入,历时十五年从异国档案中拼接历史残片,还原了这场不见硝烟的文化抗战。

我们致敬《暗斗》,致敬它拓展了抗战史书写的边界,让个体抉择与文化命运交织成更为立体的历史图景。我们也致敬作者吴真,致敬她以赤诚之心和学者之勇,照见历史的暗角,为那些在乱世中默默守护书籍的读书人,赢得一份迟到却必不可少的铭记。

“新京报年度阅读推荐”《暗斗》颁奖现场,颁奖嘉宾刘北成(左)、作者吴真(中)、责任编辑卫纯。

答谢词

《暗斗》是我从2009年以来持续追踪“抗战时期中国被劫图书”的阶段性成果。十五年来,我把主要精力放在日本的档案资料以及书籍史相关文献的追踪之上。这是一个枯燥的研究过程,说实话,对于最终能获得多少读者的认可,我内心是不自信的。这两年,在短视频的冲击下,我们其实都有点陷入“快速讲好故事”的叙事焦虑。《暗斗》这本书讲述的不是一个故事,而是一个留守沦陷区的普通人在全面抗战八年之中,暗地里为保存国家文脉而做的一件件具体的事情。

书里没有采用“故事”“事件”的叙事框架,因为我希望以“年”为线索,一年一年地呈现郑振铎与各方势力、与“孤岛”生存压力、与精神内耗的中年自己进行角力的生命历程。通过郑振铎的活动,勾连起文献保存同志会、复社、开明书店文人圈、个体书商等组成的“抗战群像”。

书籍既是郑振铎抗战八年守护家园的武器,同时也是敌我暗斗的战场。只要书籍不灭,文明就不灭,国家也就不会灭。文化战场虽然没有冲锋陷阵的“热血叙事”,但是依然充满紧张凶险。我在书里着重刻画了“人”“书”与“时代”的暗斗,试图把斗争经验放进书籍史、抗战史与文明史的长时段链条中去理解文化抗战。感谢《新京报》对这本书的肯定,我想这也是向郑振铎、书籍等等“长期主义”象征物的一种致敬。

——吴真(作者)

《暗斗》作者吴真在现场分享。

对话吴真

这本书

新京报:你的《暗斗》讲述的是抗战时期一介书生郑振铎与他的同仁们在战火中抢救古籍的故事,而翻看你之前出版的论著,如《为神性加注》是对唐代高道叶法善的研究,《孤本说唱词话〈云门传〉研究》则是对一部明代说唱词话的研究,从道教史到俗文学再到抗战书籍史的研究,跨度如此之大,让人很好奇,你是如何做到在不同的研究领域都能出入自如,游刃有余的?

吴真:惭愧!游刃有余是远远谈不上的,只是因为在不同的学术阶段,跟着新发现的文献转移写作目标。《为神性加注》是我在香港中文大学宗教系的博士论文,因为我从中山大学古代戏曲方向硕士毕业之后,转入道教研究领域,当时的想法是结合道教科仪与戏曲做些跨学科的研究,后来由于找教职,又兜兜转转回到中文系,于是又回到戏曲俗文学研究。2009年冬天,我到日本东京大学跟随田仲一成先生做博士后研究,从那时候起,由于不断地在各个藏书机构发现一些新见文献,我的研究兴趣开始转移到探求“书籍的命运轨迹”。虽然从现代学术的分科体系来看,我这十几年的研究好像跨越很大,但是我自己觉得还是在“书与人”里头打转。

比如《云门传》这项研究缘起于我在东洋文库看到这本孤本的胶卷复印件,而这本书的“真身”早于1931年就入藏于国立北平图书馆甲库。1934年,北平图书馆为了躲避侵华日军战火洗劫,将五百多箱“平馆善本”南运,存藏于上海租界,1941年10月,鉴于上海“孤岛”随时可能沦陷,这些南运书籍里又挑出近2万册最有价值的善本,可谓“国宝中的国宝”,假称是美国国会图书馆在沪所购书籍,冒险偷运至美国暂存。1965年,这批平馆善本的“看守人”袁同礼在美国去世,因无人看管,当时中美又尚未建交,这些善本运抵台北。由于经历了“北平—上海—华盛顿—台北”的多次转运,而今又被高束于台北“故宫博物院”书库,《云门传》虽然是现存明代较早的说唱词话(同时也是道教宣扬教义的“道情”),而且还是天壤间的孤本,却一直以来没有引起中文学界的关注。所以我的第二本学术专著《孤本说唱词话〈云门传〉研究》其实也是希望通过整理和研究,唤醒这本中国古代文学史上的“失踪者”。

“新京报年度阅读推荐”《暗斗》颁奖现场,颁奖嘉宾刘北成(左)、作者吴真(中)、责任编辑卫纯。

2011年我博士后出站,一直到2020年,每年寒暑假基本上我都到日本访书,除了《云门传》的研究,我还把这十年在日本各藏书机构访书的个案以及自己在日本淘书的经历(我曾以一百日元买到《边城》初版精装本),结集为《勘破狐狸窗:中日文化交流史上的人事与书事》(生活·读书·新知三联书店,2019年出版)。收入这本书的文章,都是钩沉近代以来中日文化交流史上的种种细节,特别是爬梳深藏于日本的陈年档案、回忆录、日记、游记,又加以实地勘验,借助一个“祛魅”(disenchanted)的视角,勘破百余年来发生在两国之间的人事与书事。书里有两篇关于抗战时期郑振铎抢救文献的文章,在出版之后,不少读者反馈说,觉得不够过瘾。其实我从2009年以来就有一项“业余爱好”——追查战时中国被劫图书,郑振铎的文献抢救是其中的一项研究,我一直有计划把它写成一本专书。无奈当时我还是焦虑“上岸”的十一年“老副教授”,而我的专业方向又是中国古代戏曲俗文学,显然不可能拿此类书籍史研究成果去评职称,于是又搁置了几年。

出版《暗斗》这本书,幸运的是遇上了纪念抗战胜利八十周年的宣传风口,不太幸运的是2025年据说是纸质书的黄昏元年。有朋友跟我说:“要是十年前写出来,销量肯定是现在的十倍。”但是从另一角度想,书业沉沦下滑,大家才对“书厄”以及“人与书的共振”有了切身感受与焦虑,其实我自己也是在写作的时候代入了这几年对于书籍命运与时代的一些理解,以及对于“文人群体”的观察。如果早几年写《暗斗》,我可能会采用学术论文体,但是经过这几年周围环境的变化,尤其是自己作为一个女性学者的觉知有所苏醒,我想,这本书一定要写成有态度、有温度的讲述书籍史和知识分子生命史的书。

新京报:抗战史研究本身就资料庞杂而分散,而《暗斗》所选取的书籍史研究,因为涉及战时抢救古籍各方的明争暗斗的种种心机和手段,不下于“谍战”,史料搜集难度之大,可想而知,你在搜集史料的过程中,有没有哪些难忘或是特殊的经历?有没有也为了搜集一则史料而经过了一场“暗斗”?

吴真:不同于传统抗战史聚焦于军事与政治,我的研究将流转的书籍与相关的人物(作者、书贩、读者、藏书者)置于绝对主角位置,所以在这项研究的起步阶段,首先是追寻每一本书的踪迹。

这方面,传统文献学的目录学训练就特别能派上用场,刚好我近十几年一直在人大讲授“古典文献学”课程,自己也随着每学期的教学在不断汲取新知,因此《暗斗》一书虽然运用了不同层次的材料——中日档案、日记、书信、题跋、书话、口述史、书店账单、汇款单、目录——还好这十五年一点一滴地积攒、分类、比勘,逐渐地集腋成裘。而且原来就把这项研究当成业余爱好,也没有发表论文的压力,因此反而很享受查资料过程中与一些稀见书籍、秘档以及历史上“无名之辈”的邂逅。

战后中国从日本成功索还的15万多册图书中,最贵重、最具版本价值的,当数郑振铎牵头的“文献保存同志会”所抢救的111箱、3万多册古籍。

我希望从这个“最成功的归还个案”入手,观察民间书籍在1937—1945年的流转轨迹:从江南各藏书楼流散至上海,经郑振铎和中国书店、来青阁等旧书店努力聚拢,再抢运至香港,却不幸被日本劫掠至东京,最终从东京被发现并返回中国,1949年还有部分古籍被国民党政权押运至台湾。透过梳理“流散—抢救—劫掠—索还”的历史过程,我们能直观看到书籍在战争、政权更迭的乱世中的漂泊命运,它能完美承载书籍史研究的核心命题——书籍命运、个人命运与时代命运的同频共振。

以往学者对于这段历史有过轮廓性的勾勒,但是对于其中的一些关键转折点,其实都没有讲清楚。比如:3万多册这么大体量的古籍如何偷偷运出被日军封锁的上海“孤岛”?为什么被劫掠到日本的中国古籍只有郑振铎经手的这一批是一册不差地完整归还中国?

要解答这些历史谜团,首先需要调查日本军方、图书馆界的战时历史档案。

我比较难忘的追书经历就是在日本防卫省防卫研究所图书馆和日本国立国会图书馆宪政资料室,花了三个寒假的时间,看完了所有相关档案,根据日本陆军23军的相关档案,补充论证了中国古籍在香港被劫-转运的历史细节。但是,古籍在1942年抵达日本至1945年8月日本投降之间的第一手档案资料,我找了好几年,还是没能找到。这是因为日本文部省、帝国图书馆为了逃避战败后的责任追究,在1945年秋天曾经销毁了大量档案记录,这就给我们的研究制造了材料“死角”。

幸好还有当事人留下的痕迹可以追寻。帝国图书馆在1944年延请著名文献学者长泽规矩也到馆里来整理这批中国古籍,到了1945年8月,日本战败,长泽氏建议藏匿这批古籍,于是它们被分为两批:最有价值的二万册古籍,经长泽氏建议被藏匿于神奈川的乡村;剩下的“普通本”则被随意留置于上野帝国图书馆的地下室,最终被中方发现。

长泽氏直至晚年始终没有透露自己在这次瞒匿古籍行动中的“主事者”角色,但是他的老同学、1946年之后担任帝国图书馆馆长的冈田温以及帝国图书馆的同事们留下了多人的口述记录。这个细节颠覆了以往的认知——中国学界曾将长泽规矩也视为“热爱中国文化的学者”,认为他整理古籍是出于“文化保护”的目的;但从这个行为可以看到他的真实想法是“如果不是保管在上野,放在香港的话,一定早就化为灰烬了”,其本质是一种“文化傲慢”。这也让我们对日本学者在战时的“复杂性”有了新的认知。

《暗斗》作者吴真在现场分享。

新京报:《暗斗》所讲述的是抗战时期抢救古籍的历史,看到如此多的古籍从战火中得以逃出生天,也很令人欣慰,但就像叶恭绰先生在致蒋、陈电函中所说:“寇兵肆虐,华南公私文物扫地殆尽,重要图籍之散失者不可数计”,抢救之外,也必定有众多古籍罹难散失,你在撰写本书的过程中,有没有哪些古籍抢救未成而令你也倍感痛惜的案例呢?

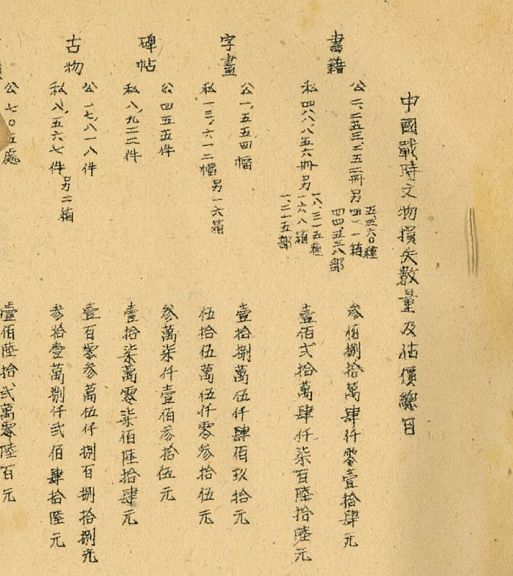

吴真:战争乱世,必然也是书籍的“修罗场”。1937年“七七事变”之前,中国一共有3744家图书馆,到1937年底,在炮火以及敌人的掠夺中,损失达2166所之多,损失图书接近九千万册。而这只是图书馆系统的官方数据,不在统计范围的、遍布全国的民间私人藏书更是遭遇了灭顶之灾,其损失之巨,至今无法用数字加以统计。我在这十五年的追书过程中,虽然着手的是公家藏书的“书厄”研究,但更让我痛惜的是抗战时期中国私人藏书的受难史,因为它们是“消失的大多数”,也是“沉默的大多数”。个体家庭在经历战乱之后,很少留下书籍被害的记录,所以在抗战胜利之后也无从向政府申报追索。

比如我找到了一张著名哲学史家容肇祖在1943年向教育部提出的个人损失报告单,他从北平(北京)、东莞到香港,一路逃难,一路舍弃书物,最后在三地共被日军劫取书籍计九万多册、古物十箱。

这么惨重的文物损失,却不在1946年中国政府向“盟军最高司令官总司令部”(简称“盟总”)提交的《战时被劫物资清单》里,为什么呢?盟总要求中国详细举证抗战期间每一件损失文物的具体信息,最好附有照片,对被劫夺文物要求列出被劫夺的经过,甚至要求说出日军的番号,这样才算材料完整,盟总才能督促日本政府去追查其下落。但是容肇祖未能出具盟总要求的遭劫具体说明,所以他就没办法向政府申报追索。

全面抗战期间,中国大地上有千千万万册类似这样的个人藏书遭受毁灭。最后侥幸能够保存下证据、从而向日本发起追索的私家藏书只有40多万册,而截至1949年,成功追索回国的私人藏书连4万册都达不到。

这代人

新京报:《暗斗》的主题是“书生报国”,在你看来,危机时代的书生应有怎样的觉悟与方式来真正地做到报国?

吴真:书籍是中国文化的载体与象征,是国家的“文化基因库”,抢救古籍便是这场“文化抗战”的核心行动,看似没有硝烟和冲锋,实则更残酷。因为很多古籍是孤本,一旦丢失,某段文化记忆就会永久消失。侵略者往往通过劫掠被侵入地的书籍文物,毁灭其历史与文化,瓦解被侵入地的国族认同。

资料图,受访者吴真提供。

但从中国古代一直到现代读书人都认准了一个道理:只要书籍不灭,文明就不灭,国家也就不会灭。可以说,抗战时期的书生郑振铎就是抱着这样的决心去抢救文献,他说:“收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际,其责至重,却亦书生至乐之事也。”

郑振铎的“书生报国”,本质就是通过守护古籍,守住民族的文化根脉,对抗日军的“文化征服”。《暗斗》的主角是“以书为矛、以商为盾”的郑振铎,我个人认为郑振铎的书籍事业对于当下的我们具有精神引领的作用,尤其是郑振铎与书籍的“双向救赎”,书籍不仅仅照亮了郑振铎这样书生的人生暗夜,也成了孤岛上平民百姓的“乱世微光”。在纸质书已经与我们当下生活渐行渐远的今天,重温80年前的这一场“文化抗战”,或许能够提醒我们,书籍作为一种武器,可以用来摧毁,可以用来抵抗,也可以滋润万物。

新京报:如前所说,你的研究领域已经横跨道教史、俗文学,《暗斗》这本书更是将抗战生活史、书籍史与知识分子网络研究联系在一起的跨学科研究的论著,很希望知道你在新的一年有哪些新的研究方向和课题?又会带给读者哪部新的论著?

吴真:我的专业方向是中国俗文学,这也是当年郑振铎导夫先路的新学科,所以目前我手头还在进行关于郑振铎、马廉、赵万里等中国学者与日本学者在这一新兴研究领域“合作与竞争”的研究。当然,我还是会把这一议题落实到“书籍史”的背景里去呈现,揭示“书籍流转”背后人与人之间的矛盾、合作与博弈。最终我想讨论的是由藏书家、学者、出版家、书商组成的东亚学术交流网络,在20世纪初如何最终形成,之后在抗战时期又出现了哪些断裂。

此外《暗斗》的出版让我受到了莫大的鼓励,我还是希望把2009年以来持续追踪的“中国被劫图书”再做一个结案。我这十几年的研究也涉及中山大学、岭南大学以及两广地质调查所的战时被劫图籍。我发现广东的被劫图书和郑振铎的“文献保存同志会”于1941年在上海抢救的古籍一样,经过“香港-东京”运输路线,被劫往日本。这次在《暗斗》一书中,我还没有余力对于广东被劫图籍进行专题研究,这将是我下一步的研究方向。

本文为独家原创文章。采写:李阳;编辑:罗东;校对:薛京宁 柳宝庆。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

查看2025年度阅读推荐

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6