我的书房里,总氤氲着一股旧纸与松烟墨混合的气味。这气味是有重量的,沉甸甸的,压得住窗外绚烂的流光。有时,静夜枯坐,目光掠过案头那些翻旧了的画册,那气味便活转过来,丝丝缕缕,织成一片迷离的烟霭。烟霭深处,仿佛有数道身影,正从岁月的另一头,悠悠地踱步而来。那不是魂魄,而是比魂魄更切实的东西——是他们留在人间的呼吸,是笔锋过宣纸时,那一声苍润的,只有心能听见的微响。

最先飘然而至的身影,便是程十髪先生。他是带着一阵松江田野的风来的,风里有他笔下那些古拙人物的憨笑声。在“三釜书屋”观髪老作画,是一种莫大的享受。他往往不假思索,用一枝枝丫分开的毛笔,在宣纸上蹦跳、腾挪。犹如舞动一支诙谐的“巫舞”,那流丽而又奇崛的线条是有生命力的,有筋有骨,有脾气,有个性,有时顽皮得快要飞出纸外,却总又被他轻轻一勒,稳稳地收在形里。他笔下的古人,无论是钟馗、屈原、李时珍,抑或是唐诗里的仕女,昆曲里的李白、唐明皇,都褪去了庙堂的森严与历史的锈色,带着一副可亲、民间的情态;而云南少数民族少男少女形象欢快,仿佛可以听到那悦耳的歌声……他在用一支笔,与画中人开玩笑,亲昵地拍拍他们的肩膀,与他们温一壶酒,说几句家常话,画面里溢满了浓浓的生活气息。而髪老在其日常中也如同一位慈祥的长者,总是给晚辈送去关切与温暖。

本文作者和程十髮(中)、张君秋(右)

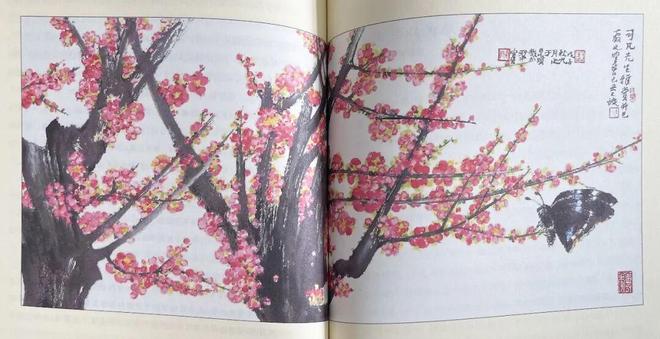

上世纪八十年代,上海住房状况窘迫,连画师韩天衡也无奈蜗居斗室。作为画院前辈,髪老亦无计可施,于是,便为天衡先生作《豆庐山房》图,并题跋语:“文徵明先生刊一印,曰‘印造斋’,取此斋造于纸上,亦属子虚乌有之意。辛酉除夕,余仿其义写此画造山房,赠‘豆庐主人’,亦可效庄周入梦,少文卧游,不见世俗争房之恶习,而获林泉高致雅趣。”而十年之后那个除夕,髪老又将一片挚爱投往一位素昧平生的“朋友”。足球教练徐根宝兵败吉隆坡,引来骂声一片,但髪老不以为然,提笔给根宝教练修书一封。信中说:“古训有失败为成功之母。今夕为辛未年除夕,明日即壬申年元旦,祝弃旧迎新之意。有一部《孙子兵法》连环画送你,或许从中有所启发,在新春来临之际,保重身体,再为祖国体育事业多做贡献。”根宝教练接信后,大为感动,于大年初四登门致谢。得知根宝教练不日将启程前往昆明,髪老绘就《迟开的茶花》相赠。三月昆明茶花早已开过,其用意不言而喻。后来,根宝教练开拓崇明足球基地,髪老仍一如既往予以支持,并认当时年仅11岁的武磊为“干孙子”,认为他天赋异禀,未来不可限量。越一年,也就是癸酉年新春前夕,本人因洗澡取暖不慎致使煤气中毒,被送往医院抢救。髪老闻讯,焦急万分。待我病情缓解后,髪老亲自打来电话表达慰问,并安慰我:“不要怕。不会有事的。因为,你的名字起得好!曹可凡,就意味着,一旦出了什么事,仍然‘可’从阴‘曹’地府回到‘凡’间。如果叫‘曹不凡’,那就麻烦了!”一席话,说得我热泪盈眶。后来,髪老常跟我开玩笑:“侬迭额人有点‘花露水’,干脆起了斋名,就叫‘花露水斋’。”并亲笔书写匾额。花露水一词在沪语中与“本事,能耐”几乎可画等号,恐怕这也是前辈的厚爱。所以说,髪老是真正的通人,可悟古今,纵横雅俗,充满人间草木的欢喜。我有时想,先生怕不是把自己也活成了一管笔,一支饱蘸着生活墨汁的笔,行走坐卧,无一不是写意!

谢稚柳青年时代

若说髪老是逸笔草草的天籁,那谢稚柳先生便是法度庄严的庙堂之音。他走近时,周遭空气似乎都肃穆了几分,那是一种唐宋深处的,华贵而清冷的静谧。谢老有民国老派知识分子风范,哪怕布衣蔬食,那通体的气派,也是从《宣和画谱》里走出来的。他的画,初看是惊人的工致,重峦叠嶂,碧树红花,无一笔不精,无一色不绝,那是唐宋的韵致,借着他的手,在宣纸上复活。然而,细细端详,你又会从那片富丽堂皇中,品出一缕极幽微的孤寂来。那是一种文明的高贵的寂寞。好像一个过往时代即将消散,总是将自己的全部生命力汇成最浓烈的一抹霞彩。我记得有一次在《诗与画》雅集时,听他缓缓谈及“落墨法”,音调不高,却像古琴的泛音,直往人的心里去。尽管与谢老在雅集笔会有过数次接触,但未及倾听其教诲,直至为一幅山水画的鉴赏,才有幸与他老人家有近距离接触。

与谢稚柳先生合影于壮暮堂

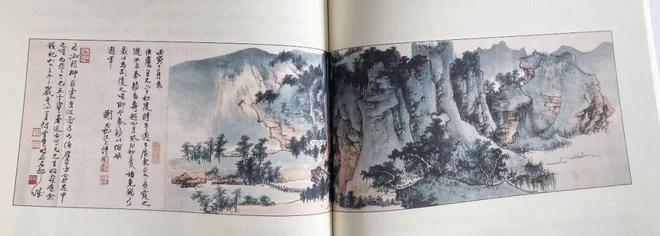

上世纪九十年代初,我陪髪老往澳门开画展,在一家古董店得谢老山水画一幅。返沪之后,兴冲冲携画往“壮暮堂”请谢老鉴定。结果他一看竟是赝品。不过,谢老看到假冒自己的画好像并不生气,反倒平静地说:“平心而论,此画临摹水平不低,乍一看似可乱真,只是那些水草,用笔过于潦草,露出马脚。”见我有些懊恼,谢老安抚道:“没关系,以后给你画一张就是了。”可谢老彼时已年过八旬,不敢惊扰。几年后,老人便被病魔击倒,驾鹤远行。于是,这成了我难以弥补的遗憾。没料到,仅仅过了一年,竟意外获得谢老的《丹霞连江图》(下图)。

此画为谢老上世纪六十年代为书法家潘伯鹰先生六十初度而作。那段时间,谢老出行广东,所作山水均有王晋卿笔意。谢老与王晋卿有“不解之缘”。他早年从坊间为博物馆购得王晋卿《烟江叠嶂图》,但博物界同行均认为是赝品。不得已,谢老只得自己花一千八百元买下,却又被人指摘以画牟利,并将此画没收。谢老有口难辩,郁郁寡欢。直至上世纪八十年代,冤案才得以洗清。但谢老豁达大度,不计前嫌,毅然将其捐献国家,了却心中愿望。从这个意义上来说,谢老与王晋卿有着跨越千年的心灵沟通与交融。而此幅《丹霞连江图》基本脱胎于王诜《渔村小雪图》和《烟江叠嶂图》并掺入巨然、董源及郭熙等人元素后自成一格。展开画卷,只见峰峦绵亘,坡岸环抱,于坚凝雄浑、方峻硬朗中透着一股柔婉之气,江山辽阔、烟波浩渺,一片空灵气象。总之,此画真正达到“刻画严谨,笔墨精炼,气象浑成,韵致深远”的意境。目睹此画,耳边就响起先生的话语:“笔底的东西,无法骗人。你心里有盛唐宋元,笔下便是山河;心里是残山剩水,笔下也终究萧索。”谢稚柳先生自己,就是一个心里揣着上下五千年的艺术大师。

唐云先生(左 )与本文作者

而唐云先生呢,他一来,严肃的气氛便瞬间被冲淡。他携来的,是西湖的烟雨,是金石的古拙,更是人间烟火的暖意。唐先生被誉为“当代唐伯虎”,是不折不扣的快活神仙。他嗜酒、爱壶、好吃,性情豁达,随心所欲。听说,有一回上黄山,他随身背了个酒篓,里面装了五十斤黄酒,快到天都峰时,干脆一屁股坐在岩石上,边观云海松涛,边自斟自饮,直至夕阳西下,这才醉意朦胧,摇摇晃晃,走过仅一米来宽的鲫鱼背。入夜,明月高悬,唐先生借着酒意,画就一棵苍茫古拙的松树,并题曰:“山灵畏我黄山住,墨溉长松十万株。只恐风雷鳞甲动,尽成龙去闹王都。”

唐云青年时代

唐先生有名士派风度,为人爽直,飘逸旷达,说话从不拐弯抹角,但有时候稍不留神,也会令人陷入尴尬之中。据闻,有位京剧名伶丫君曾得到过唐先生一帧墨宝,几年后再度拜访,不料唐先生脱口而出:“画不是已经给你了吗?怎么又来了呢?”陪同者连忙打圆场:“丫老师现在正学画牡丹,想请唐先生指点。”唐先生斜睨了一下丫君,问:“学了多久?”“大约半年左右!”丫君怯生生地回复。只见唐先生摆了摆手,“不要拿出来看了,肯定画不好的。”弄得画室里空气异常紧张。

唐云晚年作画

我本人初登“大石斋”时也碰到过软钉子。那日,唐先生穿着一件棒针绒线衣,头戴黑色毡帽,嘴里衔着一个板烟斗,正在伏案绘制一幅山水长卷。画了一会儿,他直起身来,呷了口茶,转身问我:“画得怎样?”“很好!”他又追问:“好在哪里?”我憋红了脸,支吾了半天。“唉,知之为知之,不知为不知,是知也!不懂可以问,但不可装懂。”我嗫嚅着,半天说不出话,一脸尴尬。见我那副狼狈样儿,他的小眼睛眯成了一条线,笑着说:“快到午饭时候,一起吃吧!陪我多喝几杯。表现好,给你画张画。”然后,他倒了两杯威士忌,又夹了两块肥瘦相间的红烧肉放在我的碗里。想到可以得到先生墨宝,我便横下一条心拼了!其实,肥肉倒可勉强接受,只是实在不胜酒力。没喝几杯,便觉昏昏沉沉,眼前一片迷茫……只是天不遂人愿,唐先生不久后就病倒了。听说,唐先生在弥留之前,曾关照家人和我打招呼,说答应画的画,或许无法完成了。听罢此言,不觉泫然。大概冥冥之中与唐先生有缘。

若干年后,终于有缘获得唐先生的一幅《绿天白鹅图》(上图)。唐先生在此画中以大块墨色花青绘出芭蕉,画面效果丰而糯厚,重而弥清,给人以酣畅淋漓之感。白鹅则是整幅作品“画眼”,画家用顿挫之笔画出白鹅外形,大块留白,略加点染,配以特别响亮的鹅红,让人过目不忘,超尘绝俗,体现出文人写意画的超迈格调。唐先生的画,自有一种韵律感,是对这世界的温柔和解。他懂得所有法度,然后笑着,用一壶热酒,将那些法度化开,化成一片天真烂漫的生机。他的艺术里,有最深切的人情味。这味道,比任何玄妙的哲理,都更贴近生命的本真。“是真名士自风流”,《菜根谭》里的这句话,用在唐云先生身上再也合适不过了。

本文作者和陈佩秋先生在2014年第六届上海文学艺术奖颁奖典礼上,陈先生荣膺终身成就奖。

最后,当陈佩秋先生的身影明晰起来时,那一片烟霭好像被一道湛清的秋水洗过,变得格外澄明。在那个以“新”为尚的年代,她与谢稚柳先生是两座并峙的沉稳的峰峦,守护着传统中最精粹的命脉。她的工笔花鸟能穷尽物理之精微,一片叶的翻转,一根鸟羽的层次,都经得起生物学家的审视,而她的青绿山水又气象苍茫,笔力扛鼎,毫无闺阁的纤弱。

她平生最不喜欢别人用“倩华娟秀”“清婉纤媚”之类的词句来描述其画作。用她自己的话来说,画家无论性别,谁画得好,就该在画坛占有一席之地。记得曾与佩秋先生同往天蟾舞台观赏王佩瑜余派演唱会。当主持人反复强调佩瑜可列女老生榜首,佩秋先生大为不悦。即刻从观众席起身,大声说道:“我看如今的男老生也没有几个可以超越王佩瑜的。”观众为之哗然。见主持人似乎未听懂其真正含义,她索性登上舞台,拿过话筒说:“过去齐如山先生写梅兰芳先生文章。齐先生讲,梅兰芳演女人比一般女性更加细腻动人。同样道理,王佩瑜所塑造的男性角色也比普通男演员更加出神入化。艺术不分男女。过去只要一说到女画家作品,总脱不开脂粉气的说法。我看不见得。如果把我画上的名字遮掉,又有谁可以分得清究竟是男画家还是女画家画的?因此,在艺术评价中男女有别,是一种歧视,是对女性的不尊重。”一番话说得大家掌声四起,佩秋先生刚毅磊落的秉性由此可见一斑。

与陈佩秋(左)、程十髪(右)二老合影于2003年

画家的这种侠骨柔肠的个性也必然反映到她作品中去。读其《江南春色》便有这样的感受。画面上错落有致的绿树给生命以恣情的张扬与豪迈。七只轻灵的黄鹂不停地在树丛间穿梭起舞,欢唱鸣叫,那娇嫩的粉红、淡紫及蓝白青红,透射出一个清澈纯洁的灵魂,给人以温润幽雅、平和大气的感觉。这是艺术家慷慨、质朴与清醇、内敛的结合,是对生命与自然的憧憬与热爱。佩秋先生曾用过一方闲章“忆谢堂”,取李白夜泊牛渚诗意,暗寓绘画创作之路注定是孤独的,不易被人理解,就像李白那样,深感知音寥寥。

陈佩秋与谢稚柳

在我看来,佩秋先生是一位清醒的守卫者,也是一位勇敢的开拓者。陈佩秋先生与谢稚柳先生一刚一柔,一理一情,真正称得上现代版的“赵管风流”。她让我们明白,所谓“守望”,不是枯坐在故纸堆,而是以最大的智慧与勇气,让古老的传统在当代的土壤里生出新的强韧的根须。

陈佩秋《静思斋图》局部

纸上的烟霞渐渐淡了,四位先生的身影也复归于那些画册的沉默之中。他们各自是一口深井,我辈后生所能汲取的,不过是一瓢饮。程十髪先生的“通”,谢稚柳先生的“醇”,唐云先生的“畅”,陈佩秋先生的“清”,这四种滋味调和在一起,便成了海派艺术那难以言传的复杂而深厚的底色。这底色不是博物馆玻璃柜里供人瞻仰的标本,而是流淌的活着的江河。

我关了灯,书房沉入更深的黑暗里。奇怪的是,那旧纸与墨的气味,反而更加浓郁。我知道,他们从未离开。只要还有一方素纸被铺开,还有一滴清水化开浓墨,还有一只悬腕的手在追寻着笔墨与心灵的共振,他们,便会在那笔锋转折处,在那氤氲化染间一再地醒来。纸上烟霞,原是人间的精魂;笔底波澜,即是永恒的心传。

2025年12月17日20:15

于海上“花露水斋”

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6