《抓住兔子》就像是一块在巴尔干地区亮起的雪花屏,激活了人们对战争和动荡历史的回忆,但又让人看不清具体的图像与细节。

从一只兔子开始的循环故事

今年,拉娜·巴斯塔希奇终止了与德国出版社的合作,原因是她对于加沙地带的观点以及对以色列军队的抨击被指责为“反犹主义”,同时她也对德国境内出版社与文化媒体的失声感到失望。无论观点如何,这些行为都显示她是一位具有政治历史关怀的作家,而这也呈现在巴斯塔希奇的小说上。作为出生于1986年的年轻作家,她已经凭借自己的首部小说《抓住兔子》入围了包括都柏林文学奖在内的多个奖项,文学创作也覆盖了小说、诗歌、戏剧等多种形式。她亲自将自己的作品翻译为英文出版,在英语文学界引起关注,而在巴尔干地区,她也受到了乌格雷西奇等作家的称赞。《抓住兔子》也显示了她身上所延续的前南斯拉夫作家的文学特质——面向历史的思考、破碎的人生以及对自然事物的咏叹等等。

这本小说的内容可以说非常简单,居住在都柏林的萨拉接到了一个电话,对方是她十几年未曾联系的童年挚友蕾拉,蕾拉要求萨拉立刻飞回萨格勒布,当萨拉表示这个决定过于突然的时候,蕾拉只用一句话就说服了萨拉:阿尔明在维也纳。这个人物是蕾拉的兄长,已经失踪多年,他与萨拉和蕾拉的童年有着千丝万缕的关系。于是寻找阿尔明就成为了萨拉立刻离开都柏林、飞回波黑的无法拒绝的理由。小说故事也因此拥有了一个目标,那就是寻找阿尔明。萨拉回到波黑后重新见到了蕾拉,见到了那片她已经渐渐遗忘的土地、居所、邻居、学校等等,她也和蕾拉驾车,踏上了寻找阿尔明的路程。

拉娜·巴斯塔希奇波黑作家,出生于前南斯拉夫,最新作品为短篇小说集《奶牙》。

在书写萨拉记忆觉醒的过程中,巴斯塔希奇的文学野心是非常庞大的。她使用了多种让人感到眩晕的叙事手法,在一段一段的记忆碎片里埋藏了大量伏笔和线索。“兔子”便是其中之一。主人公萨拉在谈及自己和蕾拉自“岛上那日”之后便再也没有说过话的时候,回想起了她和蕾拉一起埋葬死去的兔子的过程,但短短两页的篇幅里,巴斯塔希奇留下了岛上那日究竟发生过什么以及兔子为何死去等悬念,并将在剩下的两百页叙述中慢慢揭晓。等到一百多页之后,作者才在萨拉的回忆中揭晓了兔子的由来以及蕾拉偷兔子的过程,然后再在这些相关的童年记忆中加入对阿尔明的记忆。在回到波黑的土地之后,她脑中残存的模糊记忆就渐渐变得清晰起来,但即使如此,还是有一些事情没有办法在回忆中得到答案,例如阿尔明为何消失,阿尔明和他们居住在一起的时候,周围有许多狗中毒身亡,阿尔明究竟是不是那批下毒的人?萨拉和蕾拉在旅途上继续回忆着这些事情。同时,巴斯塔希奇还将波黑的历史、身体的隐喻也加入到了萨拉的思考中。蕾拉的原名叫蕾拉·贝吉奇,是一个波黑穆斯林姓名,在社会变革中她的名字被改成了莱拉·贝里奇,一个塞尔维亚族名字。姓名的变化在巴尔干地区意味着不可调和的民族分裂,而这场分裂又发生在个体身上,时隔多年,或许只有萨拉还记得蕾拉的原名。而蕾拉改名发生在萨拉记忆中两个人第一次来月经的年纪,身体的出血似乎正是意味着巴尔干地区的出血与分裂。“直到昨天你还叫蕾拉,无血而干净,就像我一样。现在我们的友谊中插入了这个该死的莱拉,她有了月经,而且故意不愿意和我解释”。对月经和血的隐喻也暗示着波黑曾经发生过的流血暴力与分裂事件,“无血而干净”的岁月也不复存在。

《抓住兔子》就这样混合了以女性身体对巴尔干土地的暗喻、波黑的历史会议、兔子的象征、插叙与回忆交错的旅程等令人眼花缭乱的写作手法,让萨拉和蕾拉二人踏上了名为寻找阿尔明,其实却是寻找纯净的童年记忆以及国家历史的路途。在艺术形式上巴斯塔希奇做出了各种深化政治主题的尝试,在人物的回忆中用情感和隐喻来让这些主题尽可能地产生共鸣,不过它似乎有些超出了写作者的控制。小说还在叙事上构建了“循环”的形式,小说结尾的最后一句话“我们想要”和小说开头的第一句话“让我们从头开始”构成了循环——读者当然不会真的把小说重新再读一遍——而是从叙事氛围上将波黑的历史困境变成了一个永远找不到的谜团。但这些文学形式很容易产生一种负面作用,那就是反而让故事的主题变得模糊。

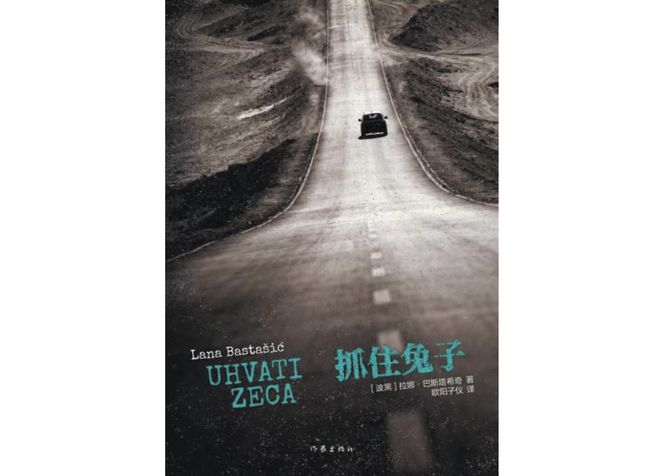

《抓住兔子》

作者:(波黑)拉娜·巴斯塔希奇

译者:欧阳子仪

版本:作家出版社|S码书房

2025年11月

消失的阿尔明在哪里

在小说的结尾,萨拉和蕾拉终于抵达维也纳去寻找阿尔明时,巴斯塔希奇为我们留下了一个堪称是困惑的结尾——因为直到最后萨拉还在内心想着即将出现的阿尔明可能会穿着什么衣服,他完全是个现实存在的人。而蕾拉将她带到一幅野兔油画前的举动则意味着阿尔明不过是小说中的又一个隐喻。在丢勒的野兔画面前,野兔和蕾拉之前饲养过的那只白色家兔发生了记忆中的串联,它们似乎意味着真实的过往与后人记忆的变形。然后蕾拉伸出手触摸了博物馆的油画,被保安喝止,紧接着蕾拉就开始以惊人的速度奔跑,“没人能像蕾拉·贝吉奇那样奔跑”,这里萨拉使用了蕾拉的全名让她具有了波黑原始历史的形象隐喻,而蕾拉跑走后,萨拉则站在野兔油画面前不动,她表示自己深陷于此。然后,整本小说就在萨拉观看野兔油画的心理活动中结束,“一只1502年的兔子身处什么样的空间并不重要。空间已永驻于它的身上,永驻于我眼前的这只兔子身上。只有被画出来的兔子才有永恒。那些有血有肉的活兔子,无法在原地静止不动”。

于是在小说的最后,两位女性主人公也统统变成了隐喻,蕾拉是那只活兔子,她有血有肉,对身体有着强烈的觉醒意识,同时也在历史中飞奔;萨拉则是生活在已经停止的时间中的兔子,她对于祖国历史的记忆完全定格在童年,她不会再受到伤害,但也不会再拥有对自我身体的诠释。阿尔明则是将两个人连接在一起的契机,他是一个抽象的存在,是活兔子和死兔子分道扬镳的原点,也是二者重新交错的路标。“抓住兔子”即意味着抓住那只已经死掉的兔子的回忆,也意味着抓住蕾拉那只活兔子的生命。

波黑首都萨拉热窝。 图/IC Photo

当整本书的所有构成内容都是隐喻的时候,它会产生一个严重的问题,那就是人物的行为逻辑变得僵硬且奇怪。蕾拉这个小说人物的言行既不符合现实的逻辑,也不符合小说故事的内在逻辑(因为隐喻通常就是逻辑的终点),于是在这个人物身上反而发生了行为和隐喻的倒置,为了某些对历史的隐喻而导致蕾拉做出了看起来非常割裂的行为举动,也让人物行为变得僵化。在小说开始,萨拉眼中那个不属于任何人、除非挂在墙上否则谁也无法控制的蕾拉明显是个叛逆女孩的形象,但在故事中蕾拉和萨拉两个人留给人的印象都非常模糊,她们似乎没有固定的性格,而是在每一个记忆片段中随着隐喻的变化而不断变化,她们时而激进时而温和,时而亲密时而分裂。最后她们的存在仅仅是为了诠释小说中留下的那些隐喻,而这两个核心人物却几乎没有太多生命力——即使小说中留下了大量她们恋爱、探索身体以及对记忆和流血的探讨。但很明显,这两个人物都缺乏自由性,这并不是因为波黑的历史创伤,而是由叙事逻辑所造成的。

事实上,所有来自前南斯拉夫的作者在创作文学作品时都面临着一种困境。隐喻是必要的,因为那段历史有太多迷雾。同时,由于历史的复杂以及能够追溯好几个世纪的民族与宗教仇恨,想要完全理解这些小说作品就要求读者必须了解巴尔干半岛的民族历史。但这样又会导致文学变成历史的附庸。唯有隐喻能够处理好这些问题的同时,还能通过文字的艺术手段唤起每个读者的共鸣,最终,即使对巴尔干历史一无所知的读者,也能够从他们的作品中感受到民族分裂与宗教仇恨造成的创伤,感受到人类那狭隘的胸怀所无法容纳的美丽土地。从安德里奇的《德里纳河上的桥》,到乌格雷西奇的《狐狸》,斯坦尼西奇的《士兵如何修理留声机》,都是如此。这些作品中或者存在一个核心隐喻,或者由多个天马行空的幻想隐喻构成,但正如历史不能凌驾于人类的命运之上一样,隐喻也不能主导小说人物的自由。

撰文/宫照华

编辑/罗东

校对/薛京宁

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6