如果一部小说撇除了黄金时代实验者所孕育的混乱时序、陷阱观点和巴洛克式的章节划分,它还可以取得怎样的成就?早期的硬汉派叙事已经回答了这一问题。达希尔·哈米特和雷蒙德·钱德勒致力于探索线性情节和限制视角。不过,他们也展示了高度虚构的精湛技艺的力量,以及如何通过限制视角来呈现哈米特令人不安的“疏离的依附”,或钱德勒对侦探遭遇及其反应的细腻描摹——传统侦探小说大多缺失这些品质。

还有另外两位作家提供了其他的叙事选择。他们是同时代通俗小说出版界的老将,在哈米特放弃小说创作、钱德勒还在做学徒时就已名声大噪。厄尔·斯坦利·加德纳第一部以“佩里·梅森”为主角的小说出版于1933年,而雷克斯·斯托特的第一部“尼禄·沃尔夫”小说于次年问世。哈米特很幸运,他一入行便迎上了通俗小说的繁荣期,不过,后来的大萧条摧毁了市场的盛景,作家们举步维艰。加德纳和斯托特意识到,侦探故事的未来在于从短篇转型至长篇,甚至,如果理想的话,这种小说还可以在针对家庭或女性市场的光面杂志上连载。这一决定让这两人的职业生涯获得了长久的寿命,直至20世纪70年代,他们仍未停止创作。

钱德勒对他的竞争对手嗤之以鼻。他称加德纳“充其量只能算个写手”,而斯托特则是“一个圆滑而鄙陋的长袖善舞之辈”,他的“文字无法站立行走。而我的可以”。我倾向于把钱德勒的愤怒归咎于嫉妒,因为加德纳和斯托特在为家庭杂志创作时更为多产,技艺也更圆熟。不过,大众和钱德勒一样,对他们心怀鄙夷。很少有史学家承认加德纳和斯托特在谜事情节传统中的重要意义。因为,区别于硬汉派作家,两人更情愿对“大侦探”传统敞开怀抱,所以人们对他们弃之如敝履,以为他们的写作只会遵循套路——加德纳被贴上“沉闷无趣”的标签,而斯托特则被贬为“讨嫌的浅薄之辈”。

这样的批判并不合理。加德纳是一位深思熟虑的匠人,总是在寻求新的叙事技艺。他展示了训练有素的文学工作者可以在通俗市场媒介中生产出何种程度的原创性。更令人惊讶的是,他的作品表露了通俗叙事如何能够应用民间故事原型与遵循口头叙事原则。

斯托特隶属于哈米特和钱德勒无法企及的文学文化范畴,他为侦探小说带来了精妙幽微的美学视角。他将某些“大侦探”叙事惯例的复杂程度提升到一个全新的层次,而他那趣味十足的通俗语言则出人意料地融合了多种传统,绝不仅局限于“轻现代主义”。与钱德勒的评价恰恰相反——斯托特的语言绝对能够直立行走。见鬼,它们甚至能够起舞。

厄尔·斯坦利·加德纳(Erle Stanley Gardner,1889年7月17日-1970年3月11日)

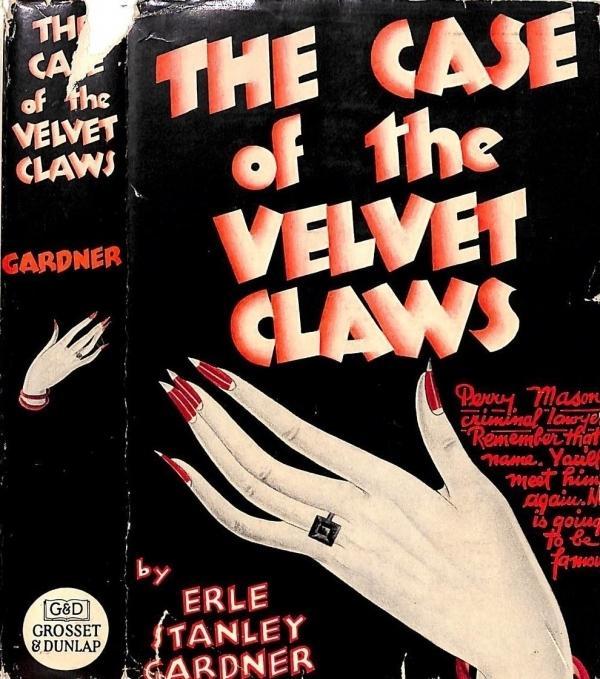

《天鹅绒利爪案》(The Case of the Velvet Claws,1933)的封面上有一行潦草的字迹,写着“佩里·梅森,刑事律师”。“记住这个名字。你还会再见到他。他即将名声大噪。”——这段宣传语由威廉·莫罗出版社社长塞耶·霍布森撰写,他已经买下了续集小说。继克里斯蒂、范·达因和奎因之后,霍布森期待这个侦探系列也能够拥有长久的生命力。

《天鹅绒利爪案》初版封面

他无法预见其生命力的旺盛程度。在精装书领域,悬疑小说很少能荣登畅销榜单,但自从平装书在20世纪40年代起飞以来,梅森系列小说便成了一棵屹立不倒的常青树。1946年的某个月,加德纳的平装本小说销量突破1300万册。到了1965年,加德纳的21部小说销量均已突破两百万册。这位不知疲倦、才思敏捷的刑事律师频频在电影及广播节目中登场,并最终在一部收视率极高的电视剧中担当主角。

1923年,厄尔·斯坦利·加德纳在《黑面具》杂志上发表了他的处女作,仅比哈米特在该杂志上的首秀晚了一年。他自称“小说工厂”,承诺每年敲出一百万字。在学会了使用电动打字机之后,他很快就改用口述,尔后将录音带交给几位秘书进行转录。《天鹅绒利爪》是他的首部小说,也是他82本以梅森为主角的小说中的第一本。到了1979年,他已经创作了一百余部小说,全球销量超过3.1亿册。

无论是加德纳的粉丝还是同行,都一致认为吸引读者的是他笔下巧妙的情节构建。对他而言,故事高于一切。加德纳是一位高度自觉的文学艺匠,在探究叙事技艺的背后准则时,他的狂热程度绝不亚于任何一位福楼拜或詹姆斯的追随者。

20世纪10年代及20年代的写作手册热潮造就了加德纳。即便是在在向纸浆杂志投稿时,他也会翻阅各种写作指南以求建议。他尝试把玩“情节精灵”(Plot Genie)和“故事乐透”(Plotto),但发现这些情节轮盘都乏味可陈,于是,他自己设计了一套可以随机组合情境和设定的轮盘,他可以借此来激发故事灵感。他吸纳借鉴了由威廉·华莱士·库克(William Wallace Cook)的《小说工厂》(Fiction Factory,1912)和H.贝德福德-琼斯(H. Bedford-Jones)的《小说行业》(This Fiction Business,1921)所提倡的野心勃勃的创作劲头。他表现得如此出色,以至于贝德福德-琼斯还曾邀请他为《小说家毕业生》(The Graduate Fictioneer,1932)——为初出茅庐的写作者准备的指南手册——撰写前言。

和哈米特与钱德勒一样,加德纳也想保留探案情节,尝试将线索、误导与意外设置为都市冒险之旅的主要驱动因。但与钱德勒不同的是,加德纳坚信,悬疑叙事不应当依靠风格招徕观众,情节事件的模式和节奏方是正解。这促使他制定了编写情节的指导手册。

加德纳笃定,作家应该从凶手视角来编织故事情节。他设计了由一系列情节阶段构成的“凶手阶梯”,它由动机起步,接着经历诱惑、计划和执行,并在最终开始掩盖真相、错误指认嫌疑人,其中,最重要的是管理“被忽视的蛛丝马迹与松散线索”的高潮阶段。不可避免地,计划中的缺陷会促使凶手进行即兴发挥,其掩盖纰漏的举措会导致“虚假的不在场证明、虚假的线索,以及误导性的指认”。一旦这些得以披露,侦探便能破案。

若从结构层面考虑,加德纳认为,这些在犯罪执行过程中产生的瑕疵会孕育偶然生成的谜团,而它们恰恰可以推动情节的发展。因而,与其让故事从发现尸体开篇,不如使之在一个引人入胜的情境之中徐徐推演。比如,一名失眠者请梅森让一只狂吠的狗安静下来。或者,一位委托人想让梅森找到那个以选美比赛为幌子的诈骗者。就像硬汉派侦探小说中的勒索和失踪人口等托辞一样,这些法律纠纷会延宕重大犯罪——即谋杀案——的发生,并让读者不住想象它们与谋杀案有何关联。它们构成了一部分加德纳所言的“线索序列”,后者导致了一连串暂时悬而未决、最终必得解释的事件的发生。

加德纳尤其关注如何让读者在侦探查案过程中保持兴趣。逐一询问嫌疑人会让读者感到乏味,更何况当案件进入庭审环节之后还会有大量的质询问答。黄金时代的作家们不得不通过侦探的怪癖、丰富多彩的过场人物和更多的谋杀案来填补查案过程的空白。而加德纳则选择让他笔下侦探与敌手发生冲突,后者必然会被前者欺骗、打压、愚弄或诱捕,由是,故事中期的拖沓难题得以完美解决。菲洛·万斯和赫尔克里·波洛在查案时标榜自己与官方的关联,由是掌握了法律的支援,而“大陆侦探”和菲利普·马洛则倾向于进行私人调查。相较之下,佩里·梅森则始终与警方、地方检察官以及那些居心叵测的敌方律师冲突不断。

演员雷蒙德·布尔以在电视剧《梅森探案集》中饰演刑事辩护律师佩里·梅森而闻名

早在1926年,加德纳就构想出了“一个正义感远强于法律伦理意识的律师,他习惯于在读者眼前、在法庭上智胜地方检察官”。梅森绝不会是一个与嫌疑人和愚钝警察打哈哈的半吊子,而是主要嫌疑人的强悍卫士。梅森每一次登场时都怀揣一个明确的目的:智胜那些与自己的委托人为敌的势力。在通常的硬汉派侦探小说中,冲突被惊人地淡化了,幽暗无声的危险会被突如其来的暴力打破。加德纳认为,直截了当的对抗关系可以开辟一段崭新的故事。“侦探作家们还没有发展出杰克·伦敦式的冲突风格。”

“大陆侦探”和萨姆·斯佩德固执低调地干着他们的工作,有时也会质疑自己的肮脏勾当。他们大多是被动地做出反应。但梅森却选择主动出击,散发着一种不知疲倦、不容置疑的力量。

他是一名斗士,一名能够耐心伺机而动、以便给予致命一击的斗士。当时机到来之际,他会毫不留情地以攻城槌般的精神力量打出那一记猛攻。

“我代表我的委托人,每值此刻,我便会为他而战——必要时,至死方休。”

在保护委托人的斗争中,这位主人翁会扭曲或违反法律。他会把委托人藏起来以免警察找到,也会移除或销毁证据。他曾伪造文件、寄匿名信、贿赂证人、潜入犯罪现场、雇用冒名顶替者,或伪造供词。

委托人陷入危险是出于意外,但梅森却有意主动拥抱危险:

“我押上了我的一切,赌他不是罪犯。”

“这正是问题所在,先生。”黛拉·斯特里特愤愤不平地抗议道。

“你把你的职业声誉押在了一个感情用事的孩子身上,并且你还对他一无所知。”

佩里·梅森对她咧嘴一笑,不过,这不是一个愉快的笑容。他像一个重返擂台的斗士,正预备面对一个已造成恐怖伤害的可怕对手,他此刻的笑容堪称暴戾。“我当然敢赌,”他同意道。“我是个赌徒……我玩的是不设限的游戏。当我认准了我的判断时,我会用一切来支持它。”

通过将侦探描绘成一名不惧风险的挑衅者,加德纳为故事额外增添了一层悬念,足以削减故事中段的繁琐沉闷,让读者有兴趣继续阅读下去。为了拯救他的委托人并使自己免于牢狱之灾,梅森必须披露真凶。

幸运的是,他有足以为他拔高获胜可能的天赋异禀。加德纳认为,通俗小说有三个基本原型:灰姑娘、罗宾汉和夏洛克·福尔摩斯。他将梅森塑造成福尔摩斯与罗宾汉结合体,一名聪明的侦探,为逃离困境而施展的机敏狡黠让我们联想到一些风度翩翩的恶人,譬如拉菲兹与“圣徒”。“我不是律师,”他在一本书中如是承认,“我只把它当副业。实际上,我是一名冒险家。”

梅森将悬疑故事变成一场都市探险,这一点与硬汉派传统不谋而合。将侦探卷入案件的诱饵总会将事情引向更为危险的方向。与“大陆侦探”和马洛不同的是,佩里很少直面死亡,他常常要应对的是对社会秩序的威胁。对于哈米特与钱德勒而言,这种威胁与阶级相关——无论是毒镇的腐败,或者富人对地下世界的依赖,都能够体现这一点。然而,在加德纳笔下,真正的危险却来自足以摧毁个体的法律机制。

在经典的硬汉派故事当中,几乎每个人都多少身负污瑕,但梅森却如此理所当然地认定他的委托人绝对无辜。通常,委托人会是一个女人。她绝非圣徒,撒谎、犯错、隐瞒证据对她而言都是家常便饭。然而,加德纳笔下身处绝境的女性并未犯下死罪,且绝不会对梅森展露魅惑——通过这样的设定,加德纳净化了《马耳他之鹰》的情境。他同情她,且不带一丝猜忌或欲望的玷污。实际上,她就是那位必须被魔法拯救的灰姑娘。加德纳依赖法庭对决情境,一方面巧妙地延续了20世纪20年代及30年代庭审小说及戏剧之潮流,一方面,此类高潮桥段允许他在公开竞赛中保护他的淑女,并使对手蒙羞,一如美德之战(virtuous combat)中的骑士。

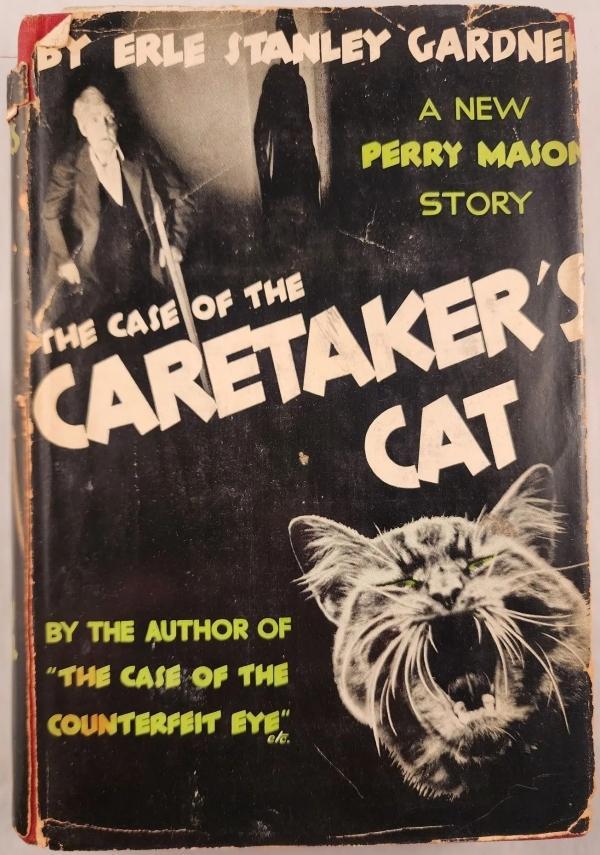

《看门人的猫》(The Case of the Caretaker’s Cat,1935)是能够充分体现加德纳创作方法论的早期个例。故事开篇是一些作为诱饵与托辞的谜团:一份可疑的遗嘱、一些失踪的钻石、百万美元现金的藏匿之谜,以及关于家仆能否在主人死后继续养猫的争议。起初,梅森异想天开地把猫当成委托人,但他很快便决定担任一位辛勤少女的代理人,后者被排除在了已故百万富翁的遗嘱之外。她的纯洁性得到了保证,因为她虽然应当得到一份遗产,但相较于去争取它,她更情愿去经营一家华夫饼咖啡店。很快,她所倾心的年轻男子被控谋杀,梅森站出来为他辩护。同时,一名可疑的律师执意要否决女子对遗嘱的任何声明,而梅森的目标就是扳倒这个掠夺者。

《看门人的猫》1935年版

在大多数情况下,梅森会雇佣侦探保罗·德雷克去调查证人,并调用警方资源来获取内部信息。德雷克的作用是提供大量关于犯罪现场和证人证词的信息,让梅森能够来去自如地实施他精心策划的计谋。在《看门人的猫》中,梅森设计了一出换汽车的把戏,成功揭露首位凶案受害者实际上还活着,不过借用了假身份而已。在法庭上,梅森根据“凶手阶梯”中一个阶段的失误,为涉及第二则凶案的年轻男子洗清了罪名——因为凶手在试图用另一只猫替换看门人的宠物时,在手上留下了抓痕。现在,所有在故事开篇登场的谜团都串联成了一条连贯统一的线索序列。

作为一名出身于《黑面具》的作家,加德纳也将佩里·梅森塑造成一个赤胆铁拳的英雄角色。但前两部梅森小说的初稿却让加德纳的经纪人感到担忧,因为其中的角色“相当残暴、冷硬”。加德纳的编辑敦促他将梅森的性格塑造得更柔和一些,他对黛拉“冷硬无情的大家长做派”尤其应当改善。于是,加德纳选择让梅森表现得平静如水、胜券在握,从而削减他的攻击性。

为了打入光面杂志市场,加德纳进一步柔化了梅森的性格。其中一项策略便是让他展露罗曼蒂克的一面。加德纳的经纪人提醒他,电影观众和读者“都喜欢感受柔情及深层心绪”。加德纳希望自己的系列小说能够价高质优,于是他安排梅森和黛拉玩起了暧昧。在《看门人的猫》里,梅森邀请她一同做戏,假装二人是度蜜月的新婚夫妇。有这样一个时刻暗示黛拉对待这项计谋要比梅森更为认真——

“对不起,”他说,“黛拉,我不该让你这样,但你是我认识的人里唯一可以信赖的。”

“度蜜月?”她冷淡地问道。

“度蜜月,”他平淡地回答。

她猛地转动方向盘,汽车向左滑去,轮胎发出刺耳的尖叫,朝着联合车站驶去。

“你也没必要急着在路上收交通罚单,”他提醒道。

“闭嘴,”她告诉他。“我要整理一下思绪。让交通罚单见鬼去吧。”

黛拉很快就会停车,专门盯着佩里,完全不顾后方汽车的鸣笛。我们轻易便能想象出电影将如何演绎这一幕,此外,佩里完全没能意识到他的计划完全可能伤了黛拉的心,这既让她感到沮丧,也吊起了读者的胃口。这本小说的最后一行是佩里的评论,他表示他们应该保留他们买的那辆车,“以防哪天我想去度蜜月。”

这种撩拨在后来的小说当中得到了延续,比如在《瘸腿金丝雀案》(The Case of the Lame Canary,1937)中,黛拉和佩里计划一同乘船前往亚洲旅行,但加德纳却没有明确交代他们如何住宿。这部小说在《星期六晚邮报》上连载,然而,加德纳最终非常厌恶这种创作上的妥协。他抱怨说自己不得不采用一些花招(“消音步枪、诡计车库、失忆症受害者替身,还能有什么鬼东西”),很有可能他也对注入爱情元素的设计感到不满。加德纳更倾向于赋予传统意义上的配角情侣以浪漫元素,譬如《看门人的猫》里的年轻男女。对于加德纳而言,对女人的激情爱恋并非梅森柔情一面的根源,相反,他之所以柔情,是因为他对那些法律阴谋胁迫之下的受害者满怀同情。

杂志市场的需求也重塑了梅森的职业道德。弗朗西斯·M.内文斯(Francis M. Nevins)指出,早期的梅森为了释放他明知有罪的客户,宁愿伪造证据,因为他认为谋杀也可以是正当的。与《邮报》签约后,加德纳更加严格地约束着他的主人翁。“除非我确信我的委托人没有犯下被指控的罪行,否则我绝不会接手这个案子。”梅森被磨平了一些棱角,这一特质也延续到最后几部梅森小说和广受欢迎的电视剧集当中。加德纳坚持要求剧集编剧强调梅森的“正义感,即他对人性的基本信仰”。

不过,在20世纪三四十年代的小说中,梅森的好斗个性使他成了一个十足的硬汉。在一本小说里,他还曾引用萨姆·斯佩德的台词:

德里斯科尔嘴唇战栗着说:“你知道,我没必要接受你对我这样。”

“见鬼,没必要,”梅森轻飘飘地说,“你只是自以为没必要罢了。你不仅会接受,还会爱上呢。坐下!”

加德纳的小说销量远超其他《黑面具》作家,他推动硬汉美学走向主流,此外,他也让都市探险者们的旅途更叫人感到慰藉。他认为梅森的优势在于“掌握了戏剧化的庭审技巧,他骁勇善斗、机敏智慧,并愿意给委托人交付一份铁面冷硬的耿耿忠心”。

作为一个“人”,加德纳坚守着自己的信仰。他一边笔耕不辍,一边还总是抽出时间为身无分文的委托人辩护,并创建了“最后上诉法院”(Court of Last Resort),用以调查被错误定罪的囚犯。作为一名作家,他向读者呈现的不是一个在穷街陋巷踽踽独行的理想主义者,而是一个高举纯粹正义之旗、徘徊在法律边缘的专业人士,一个铁面无私的脑力劳动者。佩里·梅森有许多继承者,他们身负瑕疵但却坚守理想,填满了我们手中法律惊悚小说的每一页。

本文摘自美国电影理论家和史学家大卫·波德维尔的《迷离劫:通俗叙事与疑案诗学》,为该书第九章的部分内容,澎湃新闻经出版方授权刊载,注释从略。

《迷离劫:通俗叙事与疑案诗学》,【美】大卫·波德维尔/著 徐佳玮/译,上海人民出版社, 2025年10月版

来源:【美】大卫·波德维尔 徐佳玮/译

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6