《交易人生》越看越像个寓言

《交易人生》

◎水晶

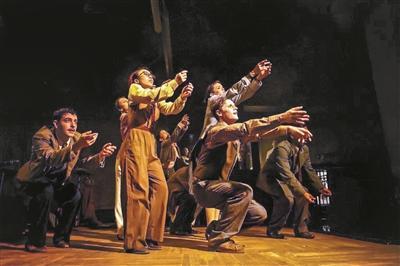

据说屠格涅夫、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基都说过一句话:“我们都是从果戈理的《外套》里走出来的。”如今,这部书写小人物并对弱者寄予同情的短篇小说,又激发出了新的剧场灵感,并与《浮士德》中的“魔鬼交易”进行了灵魂碰撞,最终化身为沉浸式肢体剧《交易人生》,在一艘曾经日夜航行的邮轮改造而成的剧场中上演。

当果戈理的《外套》与歌德的《浮士德》相遇

在《交易人生》戏剧构作的基因中,有果戈理短篇小说《外套》中的小人物阿卡基的原型。这位贫穷的九品文官因身上的破旧外套而不断遭人嘲笑,又因斥巨资而做的新外套引来众人追捧。当他的豪华外套被强盗抢走并无法追回时,得到的不是同情,而是因高官的呵斥惊吓而死的悲惨结局。死后,他化为冤魂在圣彼得堡的街头飘荡,向各种身穿豪华皮毛大衣的人复仇。《浮士德》中的核心要素“魔鬼诱使主角用灵魂进行交易”这一极具象征意义的行为,也被作为另一个核心主题,嵌入了《交易人生》的剧情当中。

这个发生在4600平方米演出场景中的沉浸式作品,将故事设定于20世纪30年代的巴黎,当时的法国正因1929年全球资本主义经济危机的影响而陷入严重的困境,工业生产严重下滑,大量企业和银行倒闭,失业率急剧上升。剧中的瓦尔蒙印刷厂是一家有百年历史却同样面临困境的家族企业。

为了让企业在经济危机中继续生存下去,老板正努力让全体员工“卷”起来。观众以“客户”的身份进入工厂参观,并目睹员工们高强度的日常工作,同时还见证了老板如何以一件豪华的大衣作为奖励,诱使员工们更加激情地投入竞争。

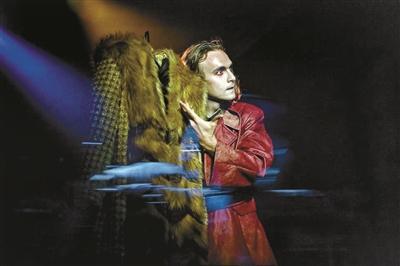

与其说这件时常在各种关键时刻出现的豪华大衣,是抵御剧中扑面而来的寒风的利器,不如说它是一个象征——就像《魔戒》里的指环,象征着荣誉、权力、地位、尊严,不仅让所有高管和员工膜拜与拼抢,也让有机会试穿的观众在众人的目光中有荣耀附体的感觉。更因为这种象征与光环,魔鬼加入了赌局,用大衣作为诱饵,选择他想要捕获的灵魂。

与果戈理小说中的剧情不同,在《交易人生》一剧中,如果大衣的诱惑力还不够,那就再加上美色。贫穷的男主角马赛尔最初想要的并不是大衣,而是他暗恋的同事娜塔莉。为此,魔鬼不断地升级“魔法”,将大衣与娜塔莉合体,让马赛尔认为想要被爱、想要被认可,就必须先得到那件大衣。

人生的陷阱,就此一路铺开,直至粉身碎骨。

办公室里的群像多重时空里的蒙太奇

作为一部以肢体表演为主的沉浸式作品,《交易人生》在男女主角马赛尔和娜塔莉之外,还塑造了具备独特形象和气质的群像——以算命和替人收租为业的寡妇拉蒙娜、雄心勃勃却酗酒成瘾的女主管克劳迪娅、永远想要争第一的优秀员工弗朗索瓦、威严霸道的工厂老板瓦尔蒙、小工友丹尼,以及化身为裁缝并总是在人群中寻找目标的魔鬼卢锡安等。每个人物在剧中都有独立的故事线索可供观众自行探索,这也意味着当你追随某一个角色时,就会失去深度解锁其他人物支线剧情的机会。

这种支线设计方式,是沉浸式剧场作品在创作中普遍用到的手段,主要是为了让观众在观演时有多样化选择,增加观众N刷的兴趣。但在《交易人生》中,这种设计并不单纯是为了体验的多样性,更是为了展现一种人物命运之间的“共鸣”。如第三场戏“碎片空间”中,在同一个大空间里的六个独立小空间中,有不同的故事在上演。这六个故事在同样的声效和音乐当中进行,倒酒的声音、电话铃声、哭泣声、大笑声及现场乐队演奏的音乐,成为六个同时发生着的故事的共同背景。

这种多重时空的画面重叠和音效同频,让剧中所有人都置身于一种共同的命运图景中——每个人都在为自身的困境而挣扎,为欲望而燃烧。痛苦也好,欢愉也罢,看上去只是万家灯火中的一个普通窗口,于当事人,却可能是波涛汹涌的人生转折。

魔鬼正是在这样一个梦魇之夜抵达,让主角马赛尔既没有经住女房东拉蒙娜的诱惑,也没有识别出梦中娜塔莉与魔鬼所展示的大衣到底谁真谁假,他只是满怀希望地又一次在清晨醒来,拿起玫瑰,准备继续努力,为爱奋斗。像所有普通人的普通日子一样,朝九晚五,日复一日。

跨语言跨角色跨越第四堵墙的旅程

沿袭导演阿米特·拉哈夫所创立的壁虎剧团的一贯风格,《交易人生》使用了多语言同台的模式,来自12个国家的演员,在舞台上大量使用各自的母语进行表达,包括英语、法语、意大利语、罗马尼亚语、克罗地亚语等,而中国演员有的说普通话,有的说粤语。这些语言在角色对话间此起彼伏,初看时,有点“鸡同鸭讲”之感,但适应之后,竟然有带上了同声传译耳机、无师自通八国语言的感觉。观众会自觉地去更多关注角色的表情、身体语言、情绪和气息,打开所有感观来全方位地吸收更复杂的信息,理解角色和剧情,真正地“看懂”,而不再仅仅是依赖台词“听懂”。

阿米特·拉哈夫曾经在很多年前就对他喜欢让多语言同台的偏好做过解释,他认为语言是一种片面的、带有误导性的工具,很容易让人的注意力仅仅停留在字面意思上。如果“剥夺”了你对台词的“听懂”,就会像是把你扔到一个陌生的异国场景中,不得不调动自己全部的感受力,去体验当下、感受当下,而这种体验往往是最新鲜、最刺激的。

不仅对观众如此,《交易人生》对于演员来说也是一种巨大的刺激和挑战——每个角色都由三至五个不同演员来饰演,而每个演员都要在不同场次里演两个主要角色和若干个次要角色。每场演出的卡司并不固定,演员们需要不断地与不同的对手合作,而所有这些不同的表演风格和细节,又全部需要在预设好的音乐与节奏中完成。

这些卡司和角色形成的“排列组合”,切断了日复一日单调重复的惰性可能,迫使演员每一天、每一分钟甚至每一秒,都必须保持清醒与激情,才能在同样的剧情行进中接住不一样的对手抛来的球。同时,每个演员不分扮演的角色大小主次,平等地出现在舞台上,既给演员带来了尊严,也给观众带来了“小角色也如此好看”的惊喜。

除此之外,和世界著名沉浸式戏剧作品《不眠之夜(SleepNoMore)》中所有观众需要戴上面具不一样,在《交易人生》里的观众与角色要真实地面对面和互动。比如在“巴黎大街”的咖啡馆,帅气的老板会邀请你坐下来喝一杯;在印刷厂里的工位上,你会和角色一起切割纸张、盖章、签字完成工作;在爵士酒吧,你可能被拉上台热舞一番,也可能被试着“卖给”魔鬼;焦急寻找马赛尔的娜塔莉可能会需要你的安慰和拥抱;而得意地穿上大衣的马赛尔则热情地邀请你加入庆祝的行列。

所有的行动都试图将观众裹挟进这个故事,带领观众不断地在第四堵墙内外穿行,感受着果戈理笔下的小人物阿卡基如何从1840年寒冷的圣彼得堡穿越到1930年一战后的法国巴黎,幻化成和他一样挣扎求存的众生,又在2025年高速发展的中国深圳遇见更多人。为了爱与梦想,求而不得,试图走捷径,最终从高高的巅峰之上掉落——《交易人生》看似简单的核心剧情,越看越像是一个寓言,跨越时光与地域,展示出人作为一种充满欲望的社会动物似乎永远无法逃脱的命运与轮回。

一艘船的演变成为时代进程缩影

无论是从文化溯源的角度,还是从作品载体的空间改造及呈现角度,《交易人生》之复杂,都足以成为当代戏剧舞台的一个重要案例。经过历时约1000天的细致打磨,八幕戏剧场景置于4600平方米的七层船舱中,2万个舞台技术操控点、3000多件复古道具与演员们的表演深度融合在一起,最终成为一个复杂立体的沉浸式演出,呈现于观众面前。

该剧所在的演出场地“明华轮”,是由法国大西洋船厂于1962年建造的豪华邮轮,原名“ANCERVILLE”号,法国总统戴高乐为它主持了下水仪式。1973年经周恩来总理批准购入后改名为“明华轮”,执行过东南亚撤侨等任务,之后作为远洋客轮开启首航悉尼的国际旅游业务,成为中国首艘国际旅游船。1983年改革开放初期,明华轮停泊至深圳蛇口,改造成为具有酒店、住宿和娱乐等功能的文旅综合体。邓小平在1984年登上该船,并题写了“海上世界”。

2022年,明华轮开始向“沉浸式演艺综合体”转型。而《交易人生》的创作过程,绝不仅仅是被“搬进”一个现成剧场,而是为这艘船量身定制、与这艘船的改造“一同生长”的原创过程,其最大的挑战在于对非传统建筑空间的重新改造和适应性调整。演出制作期间,创作者面临着边改造、边排练、边搭建的现实困难,演员们也必须不断适应变化中的空间。观众能探索哪些空间,又如何被引导至下一场景——这一整套动线是被不断地即兴调整与塑造出来的。

明华轮从最初的航运交通工具转型为住宿和休闲娱乐场所,再到现在因为《交易人生》而成为一个文化艺术作品的载体,重新焕发出别样的光彩,这一过程本身就是中国现代化进程的真实写照。作为一部新创作品,《交易人生》仍在与观众的互动中慢慢成长,像植物的根与枝不断延展,像新生儿的毛细血管在不断发育,观众的反馈也在帮助它继续变化和丰富,让每一场演出取得微小的进步。

这成长很慢,但又仿佛特别契合那句话:别走得太快,慢一点,让你的灵魂跟上来。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6