美好的范式 是铜镜里的秩序感

甲骨文里的“监”字

蟠螭纹铜鉴 战国 中国国家博物馆藏

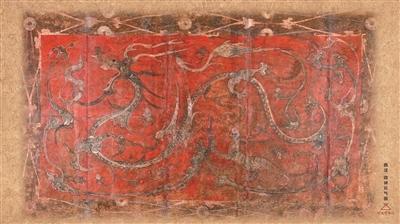

四神云气图壁画 汉 河南博物院藏

彩绘木六博俑 汉 甘肃省博物馆藏

仙人六博图画像石 东汉 四川博物院藏

“中国大宁”瑞兽博局纹鎏金铜镜 西汉 中国国家博物馆藏

◎姜莉芯

展览:镜里千秋:中国古代铜镜文化

展期:常设展

地点:国家博物馆

中国国家博物馆常设展“镜里千秋:中国古代铜镜文化”在展介中强调了中华民族独特的审美意识、价值取向和对美好生活的向往与追求。展览以“结构与秩序”为叙事线索,呈现了铜镜装饰生活的美好范式。

和谐、平衡、保护

范式,一般是指有根据的解决方案。铜镜为什么可以提供一种范式?这是由它的形式与意义决定的。铜镜正面可视玉容,背面的结构和雕饰则是人们日常观看的另一对象。于是就有了“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”的古训。通过铜镜,中国人试图建立人与自然的关系,而不是自恋。

展览起始位置陈列了一件战国时期的蟠螭纹青铜鉴。展介中写道:“据推测,人们将水注入鉴内后,可以用平静的水面自视。”展出的铜鉴颈部微敛,弧腹,圈足。外壁饰三周蟠螭纹带,纹带间和圈足上各有一道绳纹,近口处有兽首形环耳。

这让我想到郭沫若先生在《青铜时代》一书中的观点:原初的鉴就是“监”,像一个人俯临水盆睁着眼睛看水。后来不用水直接用铜,铜镜是将水监平面化。郭先生的这个观点同时解释了为什么铜镜背面有那么多精心铸造的纹饰——因为水监的外部有装饰纹样。人们保留纹样,从审美观念上来说,保留的是由致密纹饰通过重复和对称排列感,因此营造出祭祀礼仪活动所需的肃穆美感,以及沟通天地神灵的超验力量。从水监到铜镜的变化,是让人们随时可以看到自己,并将自我融入万物的秩序之中。

我看到一篇题为《古代文明中的镜子历史》的英文文章,作者认为镜子在不同古代文明中的意义分别为:古埃及——映照灵魂;美索不达米亚——地位的象征;古希腊——心灵的隐喻;古罗马——玻璃工艺与清晰度的创新;古中国——和谐、平衡与保护。通过这个对比,可以加深我们对中国铜镜作用和意义的理解。

在展览起始部分,国博用展板展示了“世界早期文明中的铜镜”。其中公元前4世纪的两枚“古希腊青铜镜”雕饰的图案比较清晰:画面左右对称,左侧的人手持铜镜,与右侧摆造型的人似乎正处于交谈中。如哲学家苏格拉底鼓励其学生“认识你自己”一样,镜子为这一理念提供了切实载体。照镜子不只是看到自己的外貌特征,更是一个审视自身内心、性格,以及在世界中所处位置的机会。这段话是对展板上希腊图案最好的注解。

与展板上两枚古希腊铜镜时间相近的西汉铜镜,其纹饰内容似乎印证了上述中国铜镜意义的说法:和谐、平衡和保护。中国大多数铜镜中心位置都有一个实用的镜钮:便于穿绳悬挂,也可以装配手柄握持。这个中心钮如同自然界中花朵的花心,是构建秩序感的起点。

可视化的秩序关系

秩序,很容易让观看者的大脑产生“认知流畅性”——这一心理学概念指的是大脑更倾向于接受信任秩序感强、加工更省力的信息。比如当我们看到阅兵中阵列的横线、竖线、斜线协调统一,配合将士们犀利的眼神、挺拔的身姿和掷地有声的步伐,便会从内心产生震撼感,这种震撼便源于结构和秩序的建构。

仔细想想,这里提到的“结构”和“秩序”两个术语与我们的日常生活有着直接而密切的关系。我们每一天都在建立秩序:大到选择房屋的朝向,小到出门向左走还是向右走,无一不是一种秩序敏感。习惯的力量孕育出自我的秩序,当事情依照习惯和内心规则发生和运行时,我们便感到安逸和美好,反之则是别扭、恐惧,甚至产生不祥的预感。由此我们简单理解铜镜的意义,那就是古人建立的秩序和生活之间的关系。铜镜将这种秩序关系可视化,让人看到美好和祥瑞的佑护。

展览中出土于湖南长沙伍家岭211号墓的“中国大宁”瑞兽博局纹鎏金铜镜(西汉),正是这种范例的典型。

从结构上来说,这枚铜镜以钮为中心,依次向外分别是:圆钮座、座外双线方格、内区(方格外第一个圆形区域)、外区、缘饰和铭文带。装饰依次为:柿蒂纹(钮座),兽首纹穿插其中;博局纹中的T形纹,间饰羽人、玄武、朱雀;博局纹中的L和V形纹,间饰朱雀、青龙和独角兽等瑞兽;内外区之间有四颗乳钉和云气纹;短斜线缘饰;五十二字篆隶体铭文。

在这枚铜镜中,众多的装饰连同铭文共同呈现出了秩序和韵律,以实现铭文中“中国大宁,子孙益昌”的愿望。专家考证,“中国”二字指大汉王朝。当时,匈奴入侵、诸侯内乱,人民饱受战乱之苦。铜镜铭文“中国大宁”四个字,即表达了对和平的祈愿,以及希望国家安宁、子孙昌盛的美好愿景。

铭文中的韵律

铭文带上的五十二字吉语,读起来不仅朗朗上口,其停顿转合的韵律同样是一种秩序感:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不祥。中国大宁,子孙益昌。黄裳元吉,有纪纲。”大意是:圣人黄帝创制的铜镜,采用了阴阳五行的万物法则。铜镜的光芒源自道义与康宁,镜面纹饰的精美图案皆具美好华彩。铜镜之光如同日月光辉,质地清纯阳刚。镜子不仅用于照见容貌,更能驱除灾祸。希望国家安宁,子孙昌盛。身份尊贵而又柔和谦下的美德最为吉祥,纲纪有序,国泰民安。

铭文中的“黄裳元吉”出自《周易》——一部核心为“以德配天”的古代经典。五十二字中,“兮”字出现了三次,既是前半句的绵延,也是后半句的曼声徐引。“兮”字吐气的绵延与“远”的实际意义完美结合,它同时是对下一句停顿转合的铺垫。朗读时,“兮”的音调让整段文字的情感在舒缓的呼吸中悠然自得,余音袅袅,呈现一种成竹在胸的韵律感。如同中国音乐中,弦还在手中,骏马已在赛场上欢腾竞逐。

都说中国人喜欢用文字记录历史,或许正是因为中文的吐字发声、韵律如同音乐,强调了内容的秩序感。由“兮”字朗读时带给我们的内容秩序感,让我想到中文里的道义秩序。比如《岳阳楼记》中的“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,个人与集体的合宜,令人内心澎湃。

铭文中提到的五行,是中国人天人一体的哲学观。五行包括火、?木、土、金、水?五种基本元素。这五种基本元素分别对应人的心、肝、脾、肺、肾,其中的木、金、火、水又与东、西、南、北四个方向(四方)一一对应。四方,也就是有形世界的代表,在这枚铜镜中具象为四神:青龙、白虎、朱雀和玄武,而四神又与四时(四季)相配。五行的理论体系由此把宇宙万物、天体运行与社会人事统摄在一个互相关联、不断变化的系统之中。

诸神降临四方平安

四神出现的位置是不能改变的。四神本为指示方向的星辰,东方象木,其星苍龙;西方象金,其星白虎;南方象火,其星朱雀;北方象水,其星玄武。古人以此四位神灵为宿命的守护神。汉代将四神看作与辟邪求福有关,四神图案被广泛应用于铜镜、漆器、砖瓦、印章等装饰上,六朝、隋唐时期仍大量流行。

国家博物馆在展厅里为这枚铜镜设置了一个触屏,观众可以很清晰地看到四神和前面提到的装饰纹样。左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武朗朗上口,可以说是家喻户晓。青龙有角和鳞,象征生机,对应春季;白虎的形象张牙舞爪,象征威武,对应秋季;朱雀是形似锦鸡的红色鸟类,象征荣华,对应夏天;玄武是龟和蛇的结合体,象征长寿,对应冬季。四神凝聚了古人对天象的理解,是人类的保护神,同时也是秩序的投射。

河南博物院藏有四神云气图壁画,介绍中写道:“画中的四神青龙、白虎、朱雀、怪兽分踞四方,四周环绕灵芝、玉璧、云气等图案,栩栩如生。”之所以是怪兽而不是玄武,院方解释称,直至西汉晚期,玄武作为四神之一的形象才固定下来。21世纪的今天,四神仍是众多纹锦的创意素材,寓意共同为人类守护光明,创造希望。四神的流行,与天地自然、“辟去不祥”和祈福纳祥的愿望密不可分。

有规有矩规则严明

博局镜又称规矩镜。因为用于分隔区域的T、L、V形状的横线、竖线和斜线很像尺子和圆规。规矩二字,正呼应了铭文中的“有纪纲”三字。

介绍博局纹时,国博首先以展板的形式引入从画像石、墓室壁画和六博俑中看到的博弈场景。作品来自不同的出土地:山东滕州桑树镇六博画像石、河南洛阳偃师辛村新莽壁画墓六博宴饮壁画、浙江安吉五福楚墓出土木博局、甘肃武威磨嘴子汉墓出土木六博俑。

其中的汉代彩绘木六博俑曾经出现在今春中国美术馆“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”上:两人相向跪坐对弈,双方身板笔直,凝神静气,右侧木俑右手执棋,但眼神并未落于棋盘,而是注视对方;左侧木俑同样以眼神看向对手,左手上抬作邀请状。制作者用手势和平视的眼神表现对弈双方的君子姿态,让人印象深刻。

在画像石和墓室壁画上,我们可以看到在棋局之中,用飞扬的衣袖展现出游戏中洒脱释放的氛围感。这是棋局的场面,也是观棋人和木俑制作者的心情。四川博物院藏东汉时期仙人六博图画像石,更是将这种氛围感推向极致。四川博物院在画像石的介绍中写道:“仙人在神山仙境中以阴阳六爻推演着宇宙的运动。领悟和驾驭这种宇宙运动,则能‘以天为盖,以地为舆,四时为马,阴阳为御,乘云陵霄,与造化者俱’,成为逍遥无待的神仙。”这是古人早已想到的人与自然的至高境界。这种将游戏玩法和规则升华为宇宙之道,值得当代人反复体味和深思。

有学者认为,六博棋类似于当代流行的桌游。它最早出现在商代,是一种古老的社交游戏,具体玩法已无明确记载。但是,保留在艺术中的图像让我们看到这种以道德、理性和智慧为核心的行为方式,规矩的建立并不影响对弈双方激情的释放。本文介绍的“中国大宁”瑞兽博局纹鎏金铜镜中内区和外区上的博局纹模拟了六博棋盘格。棋盘的道隐含天地、阴阳、天干地支等概念,是一个微缩的宇宙图解。一些两汉时期的博局纹铜镜中,还能看到“刻具博局去不祥”的铭文,说明人们为它赋予了辟邪祛患的功能。带着这样的感觉重新审视这枚铜镜,它与四神的结合是古人对秩序、佑护、智慧与安宁之间关系的完美融合。

中国人使用铜镜的起点,是距今四千年前的新石器时代。孔祥星先生在题为《汉代铜镜中的历史文化信息》一文中指出,中国铜镜的发展史分为六个时期。早期的出现时期是齐家文化、商、西周铜镜;发展流行时期是春秋战国铜镜;繁荣鼎盛时期是两汉铜镜;南北差异时期是三国魏晋南北朝铜镜;高度发展时期是隋唐铜镜;日趋衰落时期是五代明清铜镜。其中,春秋战国、两汉和隋唐是铜镜发展最重要的时期。

铸有“中国大宁”的铜镜不止这一枚,广西博物馆亦藏有一枚鎏金“中国大宁”四神博局镜,出土于广西梧州市低山二号东汉墓。与四神纹、博局纹相关的汉代文物出土地点遍及华夏大地,将二者集于一身的铜镜,以钮为中心的秩序叙事从文化意义上构成了稳定的“文化共同体”。本文介绍的这枚铜镜,是其中的典型例证之一。而展厅中横跨时空的历代珍品,每一件的背后都有一段等待我们去体悟和思索的岁月。

眨眼千年,今天的人们依旧守护着同样的秩序原则。从艺术上来说,秩序是美与和谐;从人心来说,秩序是安宁和幸福的保障,更是建构梦想的基础。镜面闪烁,反射来千年前的微光,提醒着我们有关秩序、规矩和天圆地方之间的原则。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6