70岁,一支笔,写柴米油盐,也写一个时代

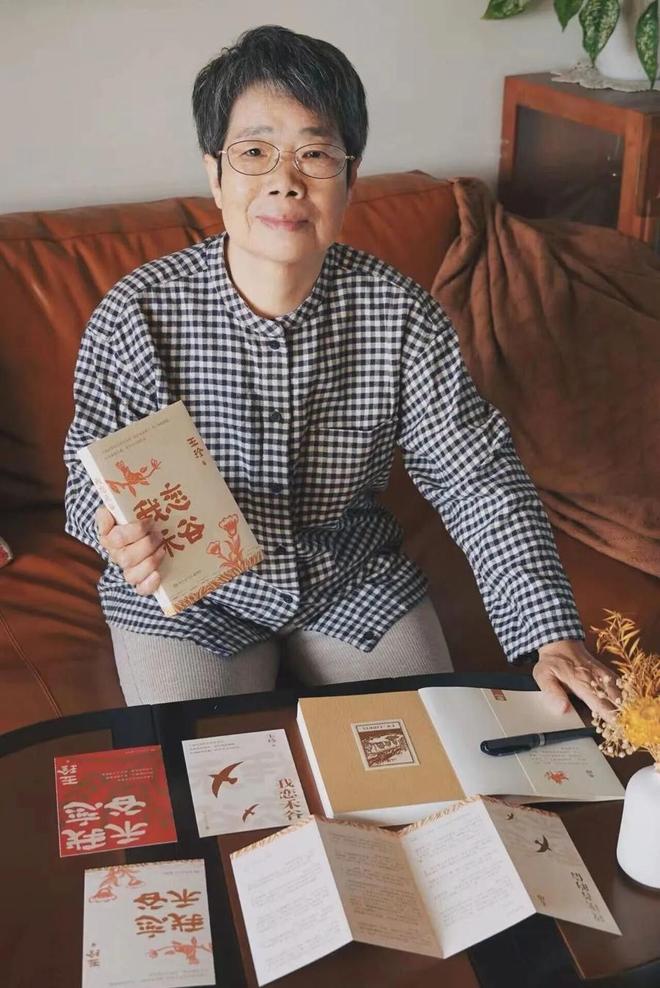

《我恋禾谷》是一本根据真实事件创作的短篇小说集,作者为小红书上68岁才开始写作的“银发博主”玉珍。一个退休的老太太,当过中小学教师,当过基层公务员。拙笔一支,写柴米油盐酱醋茶,也写一个时代。

作为岁月的亲历者,当她回头望去,这片土地曾经的朴素与不易愈发清晰——那些共同走过的日子,那些在岁月中沉淀下来的故事,还有那些生长又归去的生命,都成为心中挥之不去的印记。

如她在给读者的手写信中写道的:“说到底,我的写作,只是为了填充晚年的孤独,打捞沉没的过去,为老去的灵魂寻一处宁静的港湾。我写,是因为我想写——它让我觉得自己还活着、还有温度、还能感受、还能记录。”

本篇推送文章来自本书的推荐序。

二〇二三年,我随母亲回到家乡,给爷爷下葬。这一年,村子里走了很多老人。几乎每个清晨,天蒙蒙亮时,窗外都会传来凄凄哀哀的乐声。那段时间,我常常路过河流的衍支,走到遍布土堆与墓碑的草垛旁,看上涨的河水与焚烧过的金元宝残屑混杂成一团,又被人踩进泥土。每当这时,我总会想起三毛在书里写过的,她说自己爱去墓地散步,因为墓地并不让她感到恐惧。坐在墓碑旁看书时,她会收获一种平静。时隔数年,我终于开始理解三毛所说的“平静”是什么。

墓地与寺庙是如此相似的产物。人在面对神明与亡灵时,总是意外地诚实。因为人站在墓碑前时,就像站在神像前,只会看见自己最想看见的东西。祈求,是看见当下最渴望的愿望;怀念,是回忆逝去的人曾与自己相关的部分记忆,无论好坏。可我始终困惑一件事,为什么我们总是在一个人离去之后,才愿意修建肃穆的石碑,构造丰厚的回忆,却极少讨论他是如何一步步走向死亡的?

在漫长的文明进程中,人类学会了避讳死亡,也学会了粉饰老去。现代社会往往将老年视为一种“疾病”,甚至将步入老年这件事本身视为耻辱。在当下的叙事里,我们惯性地追求青春与高效,衰老和死亡则意味着一种反方向的趋势,令人恐惧与厌恶。

我们习惯书写童年、青春、奋斗,却极少记录老年。一个人是如何老去的?他是如何在漫漫的时光长河中,松开自己曾执拗不放的欲望与关系的?当他步入晚年,开始进入人生最后的四分之一乐章时,他应该如何看待他来时的路,又会如何应对死亡的恐惧?人的一生是如此漫长而辽阔,但我们却习惯把目光停留在事物的开始,而非结束。

写这篇文章的过程里,我常常会想起大象。大象在死亡到来以前,往往会独自前往熟悉的象冢,安静地卧倒,等待生命终结的时刻。像是带着与生俱来的、庄严的本能,完成生命的最后一程。那么人类呢?我们是否也有一个象冢般的去处?一个能让人不必逞强、羞耻、恐惧的,悄然靠近死亡的地方?或许,这个“去处”并不限于地域,而源于内心的安定。当一个人愿意不加掩饰地书写她老去的日常,身体的衰微,与她从容地回望过去一生的苦痛和荣光,以及与所爱之人的一一告别时,这样的文字,会让后来的“我们”在应对仓皇的未知时,感到一种从容与安定。因为她为我们提供了一种范式,一个清晰的模板。

我在阅读玉珍书写的这本“回忆录”时,常常会感到一种莫大的安定感。就像一位提灯前来的老者,正在试图为我们指明一个可能的方向。她生于二十世纪五十年代,属羊,是春天的羊。没有文学功底,无写作训练,也不以作家自居。拙笔一支,记录柴米油盐、儿女乡亲。就像一个躬身持灯的人,默默地、缓慢地,将我们极少凝视的那部分人生——过往乡村的气候,老年的情感,逐渐衰老的身体,不可避免走向涣散的亲情与消逝的一切,一一抚过。

我看见了一位女性亲手书写、打造的“象冢”。书的最后一章,她写父亲的离世。写一个老人在夏至的蝉鸣中安详地闭眼,写雨水如何随着时间侵入父亲与她的生活。写父亲每一年为她撑伞送行,送到村口,送到门前,再送到屋里,最后只能隔着窗子目送她离开。

一个父亲送女儿的距离,在一次又一次的雨季中被反复丈量。她写:“如今我已到了古稀之年,走过了许多场大雨。可每当雨水落下时,我还是会想起家乡的雨季……

这些潮湿的碎片里,藏着我所有儿时的秘密和一去不回的年少时光。”她也知道,终有一日,她将踏着父母的足迹,在某个雨后的黄昏与他们重逢。但在此之前,她依然愿意坐在街角小店门前,等一场酝酿半生的雨。等燕子再次掠过水面。等那只瘸腿的鸟重新飞来,等旧时的歌谣再次响起。

日暮沉沉,仍有人提灯前行。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6