以诗歌解码画作,带领观众穿越时光隧道

作为“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”特展的配套公共活动,“不朽精神”诗歌传颂,11月23日在关山月美术馆举行。活动将文学朗诵与美术展览深度融合,精选五首经典诗篇,以诗歌解码画作,带领观众穿越时光隧道,重回激情燃烧的烽火岁月。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,正在关山月美术馆二楼展出的“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”特展吸引了众多观众。展览以30余件抗战主题画作带领观众回到历史现场,从记录广州沦陷难民流徙的《从城市撤退》、到定格日军暴行的《渔民之劫》,再到象征和平愿景的《红棉白鸽》,共同构成了关山月先生用笔墨熔铸的民族精神图谱。在推出主题展览的同时,主办方还通过一系列富有创意的公共文化活动,将静态的艺术展览转化为动态的文化体验,此次“不朽精神”诗歌传颂正是其中之一。

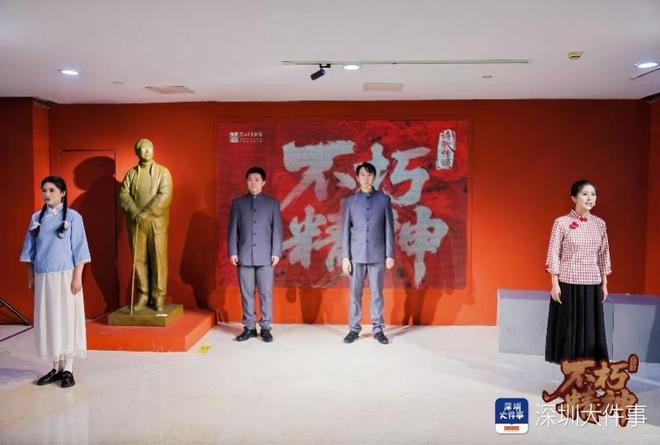

11月23日晚,关山月美术馆二楼灯火通明,“不朽精神”诗歌传颂情境诗朗诵活动在此上演。来自晨风语言艺术社的表演团队通过声音剧场的全新演绎,带领观众感受跨越时空的精神碰撞。朗诵者时而化身百年前的觉醒者,以激昂语调重现《觉醒年代》的热血宣言;时而成为战火中的追光者,用低沉吟诵传递《铁蹄下的孤寡》的悲怆。配合关山月画作中《风雨千秋泰岳松》的雄浑线条与《漓江百里春》的灵动笔触,诗歌的语言张力与视觉艺术的空间力量交织共生,为观众带来超越单一感官的沉浸式艺术体验。

本次活动以五首经典诗篇,串联起一部“精神史诗”。从《觉醒年代》中“以青春之我,创建青春之国家”的振臂高呼,到《呼兰河传》里“花开了,就像花睡醒了似的”的温情追忆;从《红烛》中“有一分热,发一分光”的悲壮誓言,到《这束光》里“天下不好走的路都归我们来走”的坚定奔赴,最终在《青春》的磅礴宣言中升华出“为世界进文明,为人类造幸福”的永恒理想。这些诗篇与关山月画作中所表现的家国民族情感相互呼应,构建起诗画交响、艺术共振的独特体验。

诗歌朗诵在热烈的掌声中结束。青年观众小王表示:“站在《从城市撤退》长卷前,耳边仿佛还回荡着《青春》的朗诵,我突然理解了什么是‘与国家命运紧紧相连’”;带着孩子来到现场的刘女士则感慨:“诗歌里‘有一分热,发一分光’的誓言,与关山月画中难民的眼神形成了震撼人心的呼应,对于我和孩子,这都是一堂生动的爱国主义教育课”。

相较于展览对民族精神图谱的深刻诠释,“不朽精神”诗歌传诵活动更是一场直指当代青年心灵的精神叩问。关山月美术馆公共教育负责人陈濯非表示,80多年前,烽火连天,山河破碎,无数先烈以血肉之躯筑起民族脊梁,而以关山月先生为代表的艺术家们,则以笔墨为刃、以色彩为旗,将民族的伤痕与不屈、抗争与希望,镌刻在一幅幅不朽的作品中。今天,我们举办这场名为“不朽精神”的情境诗朗诵,为那段岁月注入澎湃的灵魂回响,正是要循着先辈的艺术足迹,在青少年心中播下爱国情怀与艺术追求的种子,让民族精神在笔墨传承中生生不息。

关山月抗战绘画的价值,在于它既属于那个特定的历史时期,又超越时代成为永恒的精神财富;既记录了苦难,更昭示了希望;既是个人艺术生涯的旅痕,也是民族集体记忆的再现。此次活动以“历史与当下的双重视角”,将关山月抗战画展中隐含的家国情怀转化为可感知、可参与的当代命题。主办方希望以多维度的感官体验激活历史记忆,让民族精神的血脉不再是教科书上的抽象概念,而是化作可触摸、可传承的鲜活存在。让红色文化从美术馆“走出来”,融入大众生活,激发全社会传承民族精神、延续红色血脉的澎湃动力。

采写:南都N视频记者 谢湘南

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6