危险的科技“乌托邦”

说科技巨头对人类漠不关心,这不止是一个比喻。埃隆·马斯克把自己看成一个救世主式的角色,认为自己将在不仅仅是人类历史,而且是宇宙历史中发挥关键作用。这不仅不是某种私人妄想,而是他与其他科技大亨共同持有的一套具体意识形态所产生的结果。这种意识形态被称为TESCREAL。

当地时间2025年11月19日,美国华盛顿,约翰·F·肯尼迪表演艺术中心,埃隆·马斯克出席美国-沙特投资论坛。视觉中国 图

这是一种在硅谷极具影响力但对普通公众相当陌生的世界观。它的提出者哲学家埃米尔·托雷斯(Émile Torres)认为,许多头部科技资本家并非只是“性格冷漠”,而是系统性地接受了一套将人类当作工具甚至最终可以被取代的思想。

2023年,托雷斯和他的同事计算机科学家蒂姆尼特·格布鲁(Timnit Gebru)创造了缩写TESCREAL,用来描述一整串意识形态——

Transhumanism(超人类主义)、

Extropianism(反熵主义,一种极端科技乐观主义思潮)、

Singularitarianism(奇点主义,认为技术奇点即将到来并应当追求)、

Cosmism(宇宙主义,一种以宇宙扩张和宇宙意义为中心的思想)、

Rationalism(这里特指理性主义社群的世界观,而非传统哲学中的理性主义)、

Effective Altruism(有效利他主义,一种用理性和数据最大化行善效果的运动)、

Longtermism(长期主义,一种强调遥远未来世代利益的伦理立场)

与很多先在学术圈内部发酵、再缓慢流出公众视野的新概念不同,TESCREAL从一开始就有明显的向外传播路径。2023年,美国政治评论刊物《The Washington Spectator》发表戴夫·特罗伊(Dave Troy)的长文《理解TESCREAL——硅谷右翼化背后的怪异意识形态》。文章开篇就介绍,格布鲁及其合作者提出了这个冗长但有用的缩写,并将TESCREAL视为理解科技资本政治转向的关键线索。这是该词第一次以标题形式出现在主流公共媒体上,也把它直接绑定在“硅谷右翼化”、“优生学式科技乌托邦”等议题上。

几周之后,托雷斯在进步派媒体Truthdig推出系列长文《21世纪的优生学:新名字,旧思想》,专题讨论“新瓶装旧酒”的当代优生学。在其中一篇副标题为《我们最狂野AI梦想与噩梦背后的缩写》的文章中,他不仅再次解释TESCREAL的构成和政治含义,还专门用一段话说明这个词已经从学术草稿走向舆论场。一度,亿万富翁风投家马克·安德森(Marc Andreessen)的推特简介写着“赛博朋克行动者;拥抱变异者;TESCREAL主义者”。《金融时报》、Business Insider和VentureBeat等媒体使用或专文探讨了这一词汇。

在近日《雅各宾》的文章中,记者道格·亨伍德采访了托雷斯,托雷斯解释了TESCREAL的世界观与优生学(以“改良种族”和遗传选择为核心的思想)及IQ现实主义(IQ realism,认为IQ是真实且重要能力指标的立场)之间的联系,以及为什么像埃隆·马斯克、彼得·蒂尔和萨姆·阿尔特曼这样的人会拥抱“后人类未来”的愿景。

在这一愿景中,技术发展被设想为使人类这种生物形式走向终结的通道。托雷斯解释,TESCREAL的核心是超人类主义——依靠先进技术对人类有机体进行“重新工程”(reengineer),改变基因、身体与心智形态,最终产生全新的后人类物种。与此同时,人类被设想要离开地球,先殖民火星,再扩张到银河系和更远的宇宙空间。借助极端发达的计算技术,他们打算建造行星级甚至更巨大规模的计算设备,在其上运行包含万亿数字“人”的虚拟世界。宇宙被设想成一个可以被彻底改造、最大化利用的场域。

驱动这一切的,是一种以“总量功利主义”为代表的价值观。在这种伦理框架中,“价值”是抽象而非人格化的:价值之所以重要,不是因为某些具体的人活得更好,而是“宇宙中价值的总量”变大了,宇宙本身就被视为“更好”。人被当作价值的容器或基底,只要容器数量足够巨大,宇宙中的价值总量就可能被最大化。由此推演出一种极端逻辑:人与人的具体处境、感受、尊严都被放在次要位置,关键在于整体数字上的“总和”。

在这种非人格化的价值观下,人类个体不再被视为目的,而是为价值服务的手段。这种思路一方面带有宗教式的宇宙凝视——仿佛有一只抽象的“宇宙之眼”在衡量价值多寡。另一方面也明显受到资本主义逻辑影响:人本身不重要,重要的是产出、扩张和可量化的“更多”。这也解释了为什么有科技巨头公开将人类称为“数字超级智能的生物引导程序”:人类只是用来启动真正主角——数字超级智能——的临时工具。

托雷斯认为,所谓“超级智能”(Superintelligence)在TESCREAL宇宙观中的地位至关重要。它被设想为“超级工程师”,能够解决一切技术难题:从彻底殖民太空,到建造行星级计算机,再到“治愈衰老”、实现心智上传与永生。更重要的是,超级智能可以复制、扩张为一个庞大的群体,从而在数量与效率上远远超越人类。某种意义上,人类物种被视为“未必够格”来完成这个宏大计划,于是一个更“聪明”、更服从抽象价值逻辑的后人类群体被设想为更合适的接班者。

他进一步介绍,在这一愿景中,后人类可能有两种主要形态:一类是生活在虚拟现实/模拟宇宙中的数字存在,即在巨大计算平台上运行的数字心智;另一类是拥有机械或仿生身体、在物理宇宙中活动的 AI 实体。理想的图景往往是这两者并存:一部分超级智能走出行星、殖民宇宙并建造更多计算基础设施;另一部分则以“数字人口”的形式填满模拟宇宙。实现这一切的前提,是对当下人类进行深度改造、替换或自我放弃,人类“原有的样子”被视为一个必须超越甚至抛弃的阶段。

在TESCREAL光谱中,理性主义社群扮演着思想引擎的角色。托雷斯介绍,以尤德科夫斯基(Eliezer Yudkowsky,美国“理性主义”社群的核心人物之一,自学的科普作者和业余AI思想家,创办了博客/论坛LessWrong,提倡用“理性”、“决策理论”来优化思考方式,同时在AI安全和超智能议题上非常激进,比如主张如果AI不安全就要炸掉数据中心)为代表的理性主义运动,名义上以“克服认知偏见、提升理性”为目标,实则为这种极端总量主义提供了决策哲学上的工具。

理性主义者强调通过形式化的决策理论与数学计算,直接得出“宇宙在道德上应该怎样”的结论。托雷斯举出了尤德科夫斯基的思想实验,得出了“让一个人被折磨五十年,要好过让一个难以想象的大数目的人同时眼睛进一粒灰尘”的结论。情感、同情与直觉被贬为“非理性噪音”,而这种决策风格,恰好与科技大亨们手握巨大权力又自认“看得更远”的姿态高度契合。

托雷斯强调,TESCREAL与优生学和IQ现实主义有明确的历史连续性。二十世纪的IQ测试由公开的优生学家设计,他们相信所谓“白人种族”智力更高,并用测试来“证明”这一偏见。在今天的硅谷话语中,这种旧的优生逻辑以新的形式回归:不少人自称“IQ现实主义者”,坚称IQ测量的是一种核心智力,并据此担心所谓“逆向优生压力”——即他们想象中“低IQ人群”生育率更高,从而在总体人口构成中比例上升。托雷斯指出,这种论调沿袭了过去对非白人群体、移民和“低阶层”的恐慌,背后是极强的种族主义与阶级偏见。

在此基础上,超人类主义被托雷斯直接称作“打了类固醇的优生学”。老派优生学的目标还只是“改良人类物种”,而超人类主义则进一步宣称:既然可以改良,何不干脆创造一个全新的、更优越的后人类物种?托雷斯指出,这一思路在科技资本家那里有不同版本:彼得·蒂尔倾向于所谓“生物超人类主义”——他公开表示既想永生,又想保留自己的肉身,不愿意将心智完全上传到机器;而另一些人则更接近“数字优生学”,主张未来的统治者应当是彻底数字化的存在,甚至不再与当前人类有生物意义上的连续性。

在谈及具体人物时,托雷斯指出,埃隆·马斯克、萨姆·阿尔特曼、马克·安德森等人都在不同程度上公开拥抱了TESCREAL的核心观念。马斯克不仅反复宣扬殖民火星是“通往星辰大海”的第一步,还将长期主义视作与自己哲学高度契合的立场;他同时在关于全球人口问题的讨论中,暴露出对“白人比例下降”的特殊焦虑。安德森曾直接在社交媒体简介中自称TESCREAL主义者,而阿尔特曼则把AGI与太空殖民、价值最大化紧密绑定。托雷斯认为,如果不了解这套世界观,就无法理解他们在AI竞赛、太空扩张、人口与生物政策上的种种主张。

在托雷斯看来,这整套未来构想带有鲜明的“拥抱人类灭绝”色彩。他区分了“人类继续存在”与“人类这种生物种类在历史中退场”这两个层面:TESCREAL的乌托邦设想中,主角已经从“人类”变成了“后人类”,未来理应由后者主宰,前者最多只是过渡阶段或生物引导程序。因此,当彼得·蒂尔在被问到“是否希望人类延续”时犹豫不决,实际上反映的是一种深层的犹豫:在那套价值体系中,人类是否“还需要存在”,本身就不是显然的。

这一未来蓝图存在根本性的民主与伦理问题。首先,它显然不是一个“包容性”的未来:如果真要包容,就应该允许人类与后人类并存,而TESCREAL的许多版本显然假定人类会被全面取代。其次,这一蓝图高度精英主义、反民主——一小群掌握资本与技术权力的科技大亨,正在不经大众同意的情况下,试图重塑人类乃至宇宙的命运。他们自认为掌握了“更高层次的理性”和“宇宙视角”的真理,因此不需要、也不在意普通人的意见。

托雷斯将这种状况形容为一种强制性的、未经授权的历史工程:当下这批硅谷精英自封为“临时版的超级智能”,以此为理由排除绝大多数人的声音,把全人类的未来押注在一套极端抽象的价值逻辑和后人类乌托邦之上。

“美食家文化”的兴与衰

今年9月,专注于美食和餐饮的美国数字媒体Eater在其网站刊登了一篇题为“美国美食家的生与死(the Life and Death of the American Foodie)”的文章,作者贾雅·萨克娜(Jaya Saxena)在文中回顾了美国美食家文化的历史,指出这种文化潮流已近消亡。萨克娜写到,在2025年真心诚意地称呼一个人为美食家会显得很荒谬,因为经由美食电视节目和互联网这两大平台的塑造,热爱食物早就已经从小众兴趣变成粉丝文化,进而成为了大众生活方式。当人人都成为美食家,这种身份也就失去了意义。

《英国家庭烘焙大赛》第十六季剧照

近日,美国作家艾丽西亚·肯尼迪(Alicia Kennedy)在《耶鲁评论》以“谁曾是美食家(Who Was the Foodie?)”为题对两本近期出版的新书展开了评论:真人秀节目《英国烘焙大赛》前明星露比·坦多(Ruby Tandoh)的《无所不包:我们为何如此饮食》(All Consuming: Why We Eat The Way We Eat Now)解释了传统媒体和社交媒体如何控制我们的口味从而塑造了家庭和餐厅饮食的潮流;纽约大学营养学教授玛丽昂·内斯特尔(Marion Nestle)的《现在该吃什么:关于好食物、如何找到它以及这为何重要的必备指南》(What to Eat Now: The Indispensable Guide to Good Food, How to Find It, and Why It Matters)则指出企业合并、易受行业游说影响的政府以及糟糕的经济状况,比我们在屏幕上看到的任何东西都更能左右人们的选择。

肯尼迪认为,这两本旨趣各异的新书都超越了时下流行的环球旅行和美食照片(food porn),提出了更深刻的问题,比如为什么在食物在社交媒体上无处不在、《熊家餐馆》这样的影视剧大为流行的今天,我们对食物的来源以及它们如何抵达我们的餐桌的了解却来到了历史最低点。

她接着写道,美食家文化追求的没有语境的乐趣是一种对注意力的窄化,这标志着它对于美食文化起源的彻底背离。过去,美食爱好者有着不同的含义。1968年,诺拉·艾芙隆(Nora Ephron)采访了一众当时的餐饮大腕,撰写了“餐饮场所:在舒芙蕾(或蛋白霜?)崛起之地生活”一文。这篇文章将美食精英呈现为一小撮痴迷与口味细微分别和名声的、小心眼儿的八卦之徒,他们拥有左右美国人饮食的巨大权力。与此同时,摒弃加工食品转而青睐有机食材的反主流文化饮食也获得了发展,这一潮流兴起于1960年代的反战运动,弗兰西斯·拉佩(Frances Moore Lappé)1971年出版的《一座小行星的饮食》(Diet for a Small Planet)是其重要标志。拉佩在书中通过分析土地利用数据指出,富裕的西方国家对肉类的依赖助长了全球饥饿,因为它创造了一个“反向蛋白质工厂”,将全球农田用于种植牲畜饲料而非喂养人类。同一年,爱丽丝·华特斯(Alice Waters)开始经营其具有革命性意义的餐厅Chez Panisse,她对食物的处理展现了如何通过使用当地时令食材将这些反主流文化的影响融入餐桌。这种美食框架强调乐趣和政治密不可分——如果你不了解生产出一道菜的体系,就无法真正享受它。

艾芙隆写作上文时还没有“美食家(foodie)”这个词,亚历山大·科克伯恩(Alexander Cockburn )1977年为《纽约书评》撰写《美食色情》(“Gastro-Porn”)一文时也没有,但这两篇文章都预示着它的出现:美食界正在酝酿着一种以对高雅饮食和平民食物同时的热情为标志的文化风潮,哲学家丽莎·赫尔德克(Lisa Heldke)称之为“美食冒险(food adventuring)”。这种风潮的典型特征一直都是对“最佳”美食的渴望,无论是前往提供美味的苍蝇馆子,还是在米其林三星餐厅用餐,还是在家中自学制作舒芙蕾都是其体现。1980年代初,foodie一词首次出现在出版物上,先是在《哈泼斯和皇后》(Harper's & Queen)杂志,然后是保罗·利维(Paul Levy)和安·巴尔(Ann Barr)合著的《官方美食家手册》(The Official Foodie Handbook)。此后,这一称谓被热情接受。1985年,《芝加哥论坛报》报道了“美食主义(foodism)”已经成为一种宗教,餐厅则仿若圣所。

1993年,美食电视节目的出现为打造美食界的明星开辟了更多空间,和朱丽娅·柴尔德(Julia Child)教观众煎鸡蛋的正确技巧不同,这些节目更具娱乐性。媒体培训师教导厨师们这并非关乎食物本身,而是关于你想要表达的一切。这就是美食电视节目的原罪:将食物从其原本的语境中剥离出来,使其成为展现个性和奇观的工具。从此,审美美食家和政治美食家之间的鸿沟变得难以逾越。

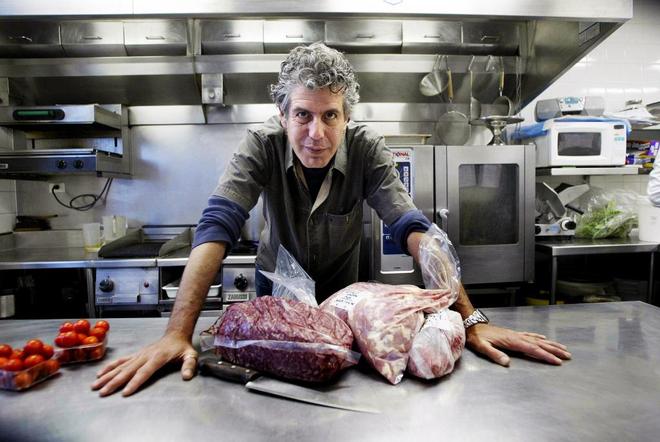

主厨安东尼·波登

另一方面,电视也帮传奇主厨安东尼·波登(Anthony Bourdain)进入了大众视野。虽然其回忆录《厨房机密档案》(Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly)在2000年出版后便大获成功,但真正让波登成为全球现象级人物的是他的电视节目——先是《厨师之旅》(A Cook's Tour),然后是《安东尼·波登:不设限》(Anthony Bourdain: No Reservations)和《安东尼·波登:未知之旅》(Anthony Bourdain: Parts Unknown)。凭借数十年的餐饮经验和中产阶级的成长背景,他在媒体高管和一线厨师的世界中都能游刃有余,他的旅行节目与当时的美食电视节目截然不同,它以食物为媒介,探讨文化、政治和人际关系等话题。波登的畅销书培养了公众对饮食文化的浓厚兴趣,为埃里克·施洛瑟(Eric Schlosser)的《快餐国家》(Fast Food Nation,2001)和内斯特尔的首部作品《食品政治》(Food Politics,2002),以及同在2006年出版的迈克尔·波伦(Michael Pollan)的《杂食者的两难》(The Omnivore's Dilemma)和内斯特尔的《吃什么》(What to eat)铺平了道路。这些更明智的食品意识让美食家可以同时成为审美主义者和行动主义者。

内斯特尔在纽约大学创办的食品研究项目采用整体营养学的方法,教导学生将其放在与文化、经济和政治的关系中加以审视。她因在《食品政治》和《汽水政治》(Soda Politics)中揭露企业资金如何控制营养指南和人们的消费选择而闻名。《现在吃什么》一书探讨了随处可得的食品背后的权力结构和科学原理,并向读者展示了大型食品集团如何影响他们的日常食品采购。尽管内斯特尔注重的是教育而非娱乐,但其平易近人的写作风格赢得了大量受众。内斯特尔指出,美国食品公司三分之一的生意都来自沃尔玛,企业和政治经济力量利用了疲惫不堪亟需糊口的民众,影响了消费者与食物的关系。内斯特尔在书中两次自称“美食家”,但强调她指的是“真正的”食物,其中并不包含超加工食品或实验室培育的肉类。

因参与《英国烘焙大赛》而年少成名的坦多和内斯特尔属于不同的世代,她以一种更具千禧一代风格的方式揭开了美食乐趣的面纱。内斯特尔以营养和科学为指导,坦多则更偏向于身份政治和社交媒体。坦多对于食物的看法受到她的进食障碍的影响,她还与对食物持特权态度而无视工人阶级的口味和乐趣的英国烹饪界大亨发生过冲突。尽管和很多明星厨师一样通过真人秀成名,但与靠表演和个性来建立受众的人不同,坦多选择利用她所拥有的平台来审视文化机制本身。《无所不包》是写给那些和她一样,带着喜爱和些许嘲讽意味仍然在使用“美食家”这个过时称谓的人的。他们是原初美食家的继承者,享受食物本身的乐趣而不仅仅是为了创作内容,他们有可支配收入却不必富裕到可以任意消费。这本书致力于为一代买不起房却仍然需要吃饭的年轻人重塑观念。坦多指出,通过食谱工厂、庞大的烹饪书产业以及食物对所有文化产品的渗透,美食家主义(foodie-ism)早已不是一种亚文化,而是成为了文化本身。这种全局性的洞见和内斯特尔的写作共同构建了对当今食物的全面理解。

在肯尼迪看来,美食家文化的中心存在一种根本性的张力:每个人都必须吃饭,但阶级不平等却塑造了我们的饮食方式,将食欲变成了身份的象征。“美食家”与其他文化身份的不同之处在于,它处在必需品和特权的交叉点上,因此既有潜力弥合这种鸿沟,也有可能使之加剧。坦多和内斯特尔的作品都指向了弥合这种分野,即承认食物与产业和利润密不可分,同时坚持审视整个系统。让社交媒体上由企业算法操控的完美桃子图片和现实中遭受剥削、中暑晕倒的农场工人并存于我们的意识之中,而不是任凭断裂的社会格局将之分隔在不同的世界中。肯尼迪最后指出:一个美食家的胃口必须要能够同时容纳乐趣和责任,而要成为一个更尽责的美食家,首先要重新认识到我们和食物的关系不仅仅存在于食谱和迷因之中,更存在于支配食物种植、销售和分配的权力结构与系统性不平等中。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6