很多人认识刘拓,是因为他那段“在伊拉克身陷囹圄”的传奇故事。

刘拓在《奇葩大会》节目中讲述在伊拉克入狱的经历,这次分享是他第一次主动走进大众视野。

2019年,他登上《奇葩大会》的舞台,以冷静又幽默的口吻,讲述自己在伊拉克入狱,被误会成“间谍”的那段经历。

这只是他数次只身远赴险地,为记录和守护即将消失的文明遗迹,所做出的各种努力的一小部分。

在完成北大考古文博学院学业的同时,他热爱文物古迹和与之相关的旅行,曾前往30多个国家,到访200余处世界遗产和全国将近700个县,以及1500余处全国重点文物保护单位。

2017年6月14日,阿富汗古尔省贾姆宣礼塔,刘拓与阿富汗政府军陪同人员合影。

2021年10月27日,这位年轻的考古学者在四川阿坝考察洞窟壁画时不幸坠崖离世,年仅31岁。

而如今,他的遗作《伊拉克访古行记》终于和读者见面,在新的故事中,我们才得以真正读懂,他用生命丈量世界、用热爱记录文明的意义。

刘拓的故事很容易被包装成“探险家的冒险”,但现实生活中的他,其实有些木讷和不善言辞,他是为了见证和记录文明而行走。

北大考古文博学院教授杭侃在序言中说,刘拓有一个自由的灵魂,一颗赤子的心,他拥有过山川、河流、大地、星空。他从考古文博圈走入大众视野,是因为他的热爱和勇气。

2015 年,在伊拉克访古被误捕入狱时,他和同为囚犯的比拉尔成为朋友。在狱中,刘拓为狱友们唱昆曲《长生殿》,用中国古典故事安慰那些身处异国、命运未卜的陌生人。

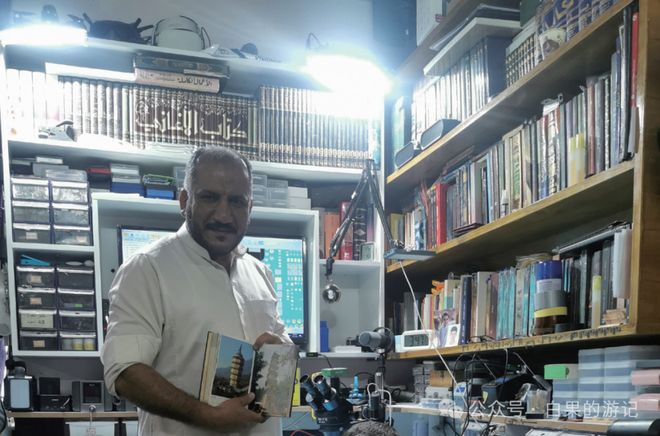

被释放后,他和比拉尔成为挚友。2019年再访伊拉克,凌晨一点多抵达巴格达,比拉尔亲自去机场接他。

伊拉克朋友展示刘拓送的中国古迹日历

期间,穆萨布、比拉尔等朋友不时陪同刘拓探访古迹,但更多时候,只有他一人能坚持完成探访任务——前往危险的泰西封遗址看古老的砖拱、踏泥泞去往埃里都高坡寻找“大洪水”之前的王都,只为记录下消逝中的历史。

他在巴比伦遗址讲述中国与两河文明的渊源,给同行的伊拉克朋友讲解文物上的细节,这些连巴比伦博物馆的工作人员都不知道。

2019年,刘拓在加沙考古博物馆遇到的人们

他和当地人一起坐船穿越大沼泽、在黄昏时在传统的芦苇屋吃大饼;在曾被恐怖分子盘踞的摩苏尔老城,他被当地人热情邀请一连爬了四五个房顶,满头大汗却乐此不疲。

他还曾在亚述古城神庙遭遇持枪士兵,被送押到曾前往云冈石窟的守宝人面前。激动之余也化险为夷,不禁让人回味文明交往的魅力。

伊拉克所在的两河流域是人类文明最早的发源地,也是波斯、希腊、罗马、阿拉伯等古代文明交锋与融合的重要舞台,东西方世界在此交织,积淀下丰富的历史遗存。

而作为同样拥有悠久历史的亚洲国家,中国与伊拉克早在千百年前就因为“丝绸之路”建立了联系,但这位“神秘”的亚洲邻居却因持续的战争和动乱难以抵达。我们始终期待能更全面、深入地理解这片土地。

某种意义上,此书也是中国有考古专业背景的学者对伊拉克的首次探访和记录。本书也正是在这一维度上提供了珍贵的一手材料。刘拓对伊拉克古迹的亲身走访,不仅带着考古学者的专业眼光,也充斥着丰富而生动的当地见闻,拓展了国内对中东地区的认知。

刘拓在中东地区的电子地图上标注重要古迹

正如杭侃教授感慨:

“丝绸之路”是一条东西文明交往之路,也是一条勇敢者之路。我每次读《法显传》中“上无飞鸟,下无走兽,遍望极目…… 唯以死人枯骨为标帜耳”,都会为之动容。勇敢者开拓的道路,自然需要勇敢者去继续,刘拓就是这样一位勇敢的前行者。我曾经希望刘拓能够成为当代的徐霞客。让刘拓的文字唤起更多的勇敢者前行。

刘拓的记录,被细致整理成书。死亡不是终点,遗忘才是。愿更多人读到这本书,愿更多人明白,真正有意义的记录和见证,需要热爱、勇气与温度;愿所有为世界付出、为文明奔走的人,都能被好好记得。

你听说过刘拓的故事吗?

两河流域作为人类文明最早的发源地,

你最希望从这本书中看到什么?

2位优秀留言读者将获赠这本好书

公号粉丝限量专享

扫码领券后享折上8折优惠

-End-

观点资料参考:《伊拉克访古行记》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

用热爱,用勇气,相遇在行走的旅途

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6