打开百度APP畅享高清图片

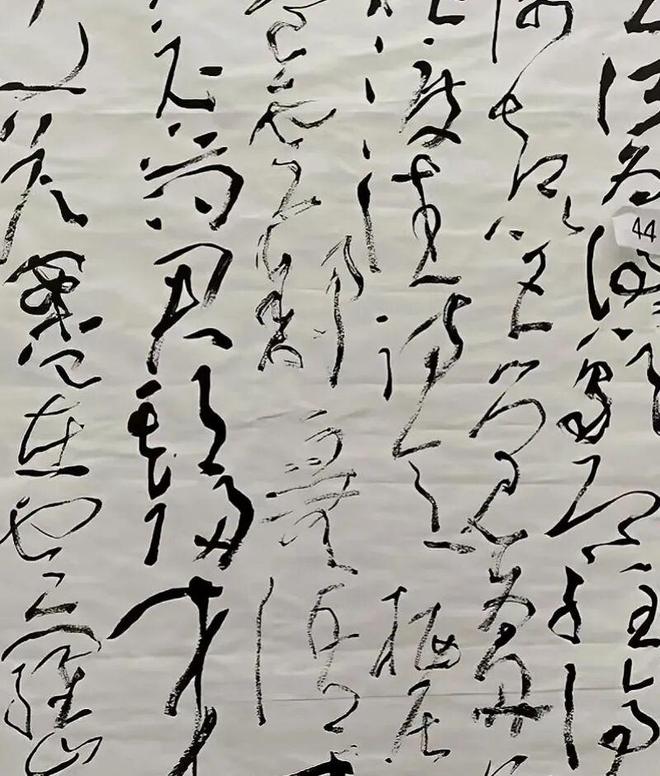

▲涉事草书作品。图/新京报

由于“个别评委”做手脚,书法大赛奖金50万的特等奖被取消。

据新京报“政事儿”报道,日前,第二届“中国书法大厦杯”书法大奖赛组委会发布公告。因网民强烈反映及相关线索,组委会成立复查小组核查草书评审工作,发现个别评委违背所签评审纪律承诺书,私自串联拉票,且多名评委有改分痕迹,为某作品大幅提分,造成恶劣后果。据此,组委会决定取消该作品(原44号,此前公示获草书特等奖,得分96.44分、奖金50万元)的拟获奖资格,同时拒绝邀请涉事评委参加今后任何评审活动。

应该说,组委会能够依据网民强烈反映及相关线索,对这一奖项进行及时查处,态度还是值得肯定的。但就目前看,这样的处理力度还不够,有“罚酒三杯”的嫌疑,难以真正维护书法比赛的严肃性。

50万元特等奖,并非普通奖励,而是承载赛事公信力与艺术价值的核心荣誉。涉事评委签字承诺却阳奉阴违,借评审权串联改分,本质是利用职务便利实施欺诈。

根据民法典,一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权撤销。组委会取消资格是底线操作,但非终点。

涉案金额达50万元,已属“数额巨大”,即便舞弊未遂,其行为也已触碰法律红线。治安管理处罚法也明确,诈骗公私财物的,可处拘留并处罚款;若情节严重涉嫌刑事犯罪,还需移交司法机关追究刑事责任。

此次组委会对涉事评委仅以“内部拉黑”等了事,虽然也有一定惩戒作用,但尚难以形成有效震慑。

处理赛事舞弊,既要罚“事”,更要惩“人”。当前公告对涉事评委、作品作者语焉不详,仅以“个别评委”“某作品”模糊带过,震慑力大打折扣。

书法界是熟人圈子,“匿名处理”可能会让相关人员换个赛场继续钻营。涉事评委违背职业操守,作者涉嫌借助不正当手段获利,都应被公开点名。唯有让其姓名与舞弊行为绑定,使其在行业内名誉扫地、难以立足,才能打破“人情评审”的潜规则,还书法界一片清朗。

个案处理是治标,制度完善才是治本。此次舞弊行为暴露相关书法大赛评审机制存在明显漏洞:签字承诺为何管不住串通?改分行为为何能留下痕迹却未被实时发现?对此也不能“就事论事”,而应举一反三,对其他相关奖项开展全面复查,排查是否存在类似问题。

同时,还需从制度层面补漏,比如评分表实行“评委签字+监督人员见证”双重确认,任何改分均需书面说明理由并双人复核;评审全程开启无死角录像,原始评分资料存档一定年限;引入第三方机构或行业外观察员,全程监督评审流程,切断“圈内串通”的可能。

此外,奖项递补不能缺位。取消舞弊作品资格后,组委会应按原始评分顺位,从入围作品中择优递补特等奖,及时公示结果。这既是对其他参赛者的公平回应,也是赛事严肃性的直接体现。

众多参赛者耗费数月心血创作,期待的是公平竞争的平台,若奖项长期空缺,不仅辜负参赛者的付出,更会让“纠错”显得敷衍。

文艺赛事的生命力在于公平。“罚酒三杯”式的处理,看似平息了舆论,实则纵容了舞弊之风,损害的是整个文艺行业的公信力。

唯有监督不缺位、曝光不手软、制度不留缝、递补不拖延,才能守住赛事的公平底线,让真正的艺术佳作脱颖而出,让书法艺术在阳光下健康发展。

撰稿 / 余明辉(职员)

编辑 / 柯锐

校对 / 赵琳

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6