重庆自然博物馆95岁了!这里诞生了中国第一件地形浮雕

活动现场

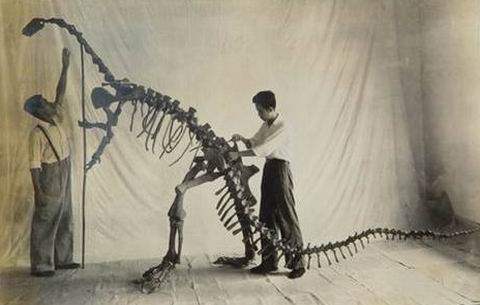

这里,诞生了中国第一件地形浮雕;这里,展出过中国人发掘、研究、装架的我国第一副恐龙骨架;这里,早在上世纪40年代就开创性地以场景方式展出了大熊猫(中华白熊)的标本;对于很多重庆孩子来说,这里还是走进自然科学的“第一站”……

我国第一具中国人发掘、研究、装架的恐龙——“许氏禄丰龙”

这里就是重庆自然博物馆,今年它95岁了!11月23日,重庆自然博物馆(中国西部科学院)创建95周年暨新馆开放10周年学术交流活动在北碚拉开帷幕。来自全国博物馆界、科研院所、高校及相关行业的近300位代表齐聚现场,在“溯源·探新·致远”这一主题下,回溯发展历程,总结创新成果,并围绕自然博物馆的未来发展路径展开深入交流与探讨。

多个“第一”“唯一”延续着中国科学之光

重庆自然博物馆的前身为1930年由爱国实业家卢作孚先生在北碚嘉陵江畔创立的中国西部科学院。从中国西部科学院到中国西部博物馆,再到如今的重庆自然博物馆,回顾其一路走来,其中不仅能看到它为留存抗战时期中国科学事业的一丝星火作出的巨大贡献,同时也能感知到前辈先贤们在烽火岁月里对科学精神的坚守和坚韧。

作为开创了西部综合科研、教育与科普先河的中国第一所民办科学院,中国西部科学院创立之初就设有理化、地质、生物、农林4个研究所以及博物馆、图书馆和兼善学校(即现重庆市兼善中学)。

抗战烽烟中,当时的中央研究院动植物研究所等10余家学术研究机构相继迁至北碚,这直接促成了中国西部博物馆的诞生——1944年12月26日,这里正式开馆迎客。

当时的重庆市民走进这里,可以尽情徜徉在上万件标本、模型、挂图、表格、照片、绘画等陈列品中,感受自然科学的无穷魅力。而这些展品中不少都是“第一”“唯一”。

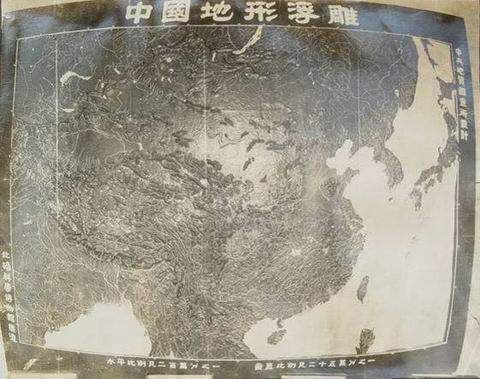

中国第一件地形浮雕

比如,如今,走进中国西部科学院旧址(重庆自然博物馆北碚陈列馆)的惠宇楼,一进门就能看到的“中国地形浮雕”就是中国第一件地形浮雕。“浮雕是1944年开始动工制作的。”据重庆自然博物馆介绍,当时浮雕背后采用了钢架结构支撑,而为了将浮雕按地球形状制作成球形浮雕,科学家们将在北碚境内寻访到的百年银杏木切割成128块进行拼接,随后按我国地形高低起伏进行基础搭建。

1945年冬天,中国第一件地形浮雕正式完成。立体是它最为显著的亮点。正因如此,这个浮雕的水平比例尺和垂直比例尺都和常见地图不同,其他水平比例尺为二百万分之一,垂直比例尺为二十五万分之一,垂直比例尺的数值是水平比例尺的8倍。重庆自然博物馆的工作人员表示,“这个浮雕不仅是中国现代地图学的里程碑,更是知识分子们科学救国的精神图腾,代表着中华民族对山河完整的永恒信念。”

此外,早在1945年12月,当时的中国西部科学院还在中国西部博物馆里设立了地磁测点碑。这不仅是重庆最早测定的地磁点之一,同时也是重庆现存唯一有实物载体的地磁测点。

“80多年前北碚的科学文化氛围就已是一流”

走进23日上午的活动现场,尤其引人关注的就是中国科学院院士、清华大学天文系教授、中国科学院高能物理研究所李惕碚,中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星,中国科学院院士、中国科学院大学教授孙和平,中国科学院南京地质古生物研究所所长、博士生导师王军带来的主旨报告演讲。

中国科学院院士、清华大学天文系教授、中国科学院高能物理研究所李惕碚在现场分享

“我就出生在北碚。从我记事起,父亲就经常不在家,要么是在做地质勘查,要么就是在筹集经费。”在中国科学院院士、清华大学天文系教授、中国科学院高能物理研究所李惕碚带来的分享中,重庆自然博物馆的前身中国西部科学院和90多年前齐聚北碚的中国科学界先贤们的动人点滴开始浮现。

李惕碚的父亲李乐元是1932年应邀到北碚出任中国西部科学院理化研究所主任的。受此影响,跟着父亲出席各种学术活动成了李惕碚记忆中很重要的组成部分。“我印象中,抗战时期,在北泉公园草地、北碚公园、北碚大操场都举行过非常多的学术活动。”李惕碚动情地回忆道。

让李惕碚印象深刻的还有当年北碚街头花园里的“科普画廊”。“内容都是通俗易懂的科普小知识,是当时中国西部科学院的科学家,还有画家、书法家一笔一画画出来的。我经常放学后都会看很久才回家。”

“当年北碚的科学文化氛围是一流的。”李惕碚说,自己一直记得还有1944年中国西部博物馆开馆后,为了破除当时民众的迷信,还专门用真实的标本陈列、展示了人类胚胎的发育过程。“这在当时一度成了北碚街头巷尾热议的重大社会事件。”

特别值得一提的是,在本次活动的捐赠环节,李惕碚还将以自己名字命名的“李惕碚星”(国际永久编号96612)行星轨道图及其证书(原件)等实物和资料捐赠给了重庆自然博物馆。

这场特展带你去看自己的“猴系基因”

值得一提的是,在本次活动的开幕式上,重庆自然博物馆还与二十家机构达成多项重要合作。

其中,馆际合作方面,与中国地质博物馆、国家自然博物馆、天津自然博物馆等多家权威机构共同签署了科研资源共享与联合研究协议,将推动标本数据互通、学术交流互访与专题项目共建。馆校合作环节则与西南大学等教育机构携手,创新构建“展厅课堂双师制”教学模式,实现博物馆资源与学校课程体系的深度融合,助力青少年科学素养提升。

而在捐赠仪式上,天津自然博物馆、湖北鄂西地质科技发展有限公司、广西壮族自治区自然博物馆等单位以及李惕碚、李惕新、杨大同等人也从馆方手中接过了捐赠证书。他们向重庆自然博物馆捐赠了包括动物、植物、古生物、地矿、陨石类标本,为博物馆的持续发展注入了新的活力。

特展《“猿”宇宙——灵长类家族的非凡世界》正式开展

与此同时,还有一场特展《“猿”宇宙——灵长类家族的非凡世界》也在开幕式上同步启幕。据介绍,这场展览融合了珍稀标本、文化艺术与多媒体互动装置,聚焦全球灵长类物种多样性及其生存现状。

走进展览,大家可以看到对灵长类动物家族密码的解构,看看我们为何与它们如此相似。与此同时,现场还有山地大猩猩、西白眉长臂猿、长鼻猴、猩猩、川金丝猴、滇金丝猴等明星标本。

活动期间,与会专家学者在平行学术会议中围绕“致敬先贤·薪火相传”“智汇未来·质领新程”等主题,系统梳理了中国自然博物馆事业百年发展脉络,重点探讨了老一辈科学家在艰难岁月中展现的爱国情怀、科学精神与创业气魄,为新时代博物馆建设提供了精神指引。

与会嘉宾还聚焦科技赋能、展览叙事创新、馆藏活化等关键议题,分享了博物馆数字化建设、生物多样性保护、科普教育模式转型等前沿研究成果,深入探讨了构建协同发展新格局、提升社会影响力的多元路径。

上游新闻记者 裘晋奕 重庆自然博物馆供图

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6