仰山说筑造——许江与王澍在宁波美术馆《仰山》展的现场对话

11月3日,中国文联副主席、中国油画学会会长、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江,中国美术学院建筑艺术学院院长、教授、博士生导师、普利兹克奖得主王澍,围绕“仰山说筑造”主题在宁波美术馆“仰山——许江艺术展”现场展开深度对谈,共同回溯宁波美术馆20年发展历程,探讨艺术、建筑与城市文化之间的共生关系。对谈由资深媒体人方益波主持。

对谈现场

缘起与建造:

今年适逢宁波美术馆建馆20周年,许江在美术馆的选址、建设、发展的历程当中发挥了不可替代的作用;王澍作为宁波美术馆的建筑设计师,不仅奠定了美术馆事业发展的空间形态,更将其打造成为宁波市重要的文化地标,在国内外的艺术建筑领域中产生了深远的影响。

2005年8月27日,许江、王澍等在即将落成的美术馆前合影留念。

“百年船埠成艺馆,廿十春秋塑殿堂。几回吟啸几回转,一声长笛唤仰山。”许江的诗句恰如其分地概括了这座建筑从工业遗存向艺术现场的转身。他以“缘起”“留存”“汽笛”三部曲深情回顾了美术馆的诞生历程。当年建议选择具有200多年历史的老码头改建美术馆,正是因为这里承载了几代宁波人的家园记忆。“这个美术馆只要建成了,它就已经200岁了。”——这是场所记忆在建筑生命中的延续。许江特别推荐了当时年仅39岁的王澍担任设计,开启了这座工业遗存的活化之路。

20世纪90年代 轮船码头和广场

20世纪80年代 码头候船大厅

王澍分享了改造过程中的思考与挑战。怎样在快速现代化进程中保住城市记忆,是王澍设计的核心关切。他坚持保留原有候船大厅的空间形态,采用“铜铁椽木”等材料,构建出兼具中国传统殿宇气质与当代艺术张力的建筑语言。馆身底部的砖墙来自苏州御窑厂的大城砖,象征着城市的根基;上部的钢结构与木结构则抽象地表达了船的意象,既呼应了码头历史,又赋予了建筑新的生命。许江与王澍一起,保留了汽笛、塔楼和栈桥,让建筑继续诉说港口城市的故事,让城市记忆变的可触、可感,成为连接历史、当下与未来的桥梁。

展览现场

筑造与视觉:

共生会否可能 许江 雕塑 25m×4m×6m(H)

展览现场

许江以“低调就是顶奢”“铿锵就是力量”“俯仰就是风神”概括了宁波美术馆建筑的三大特色。他坦言,美术馆由工业遗存转化而来的独特空间质感,影响了他的布展构思与创作表达。在“俯仰之间”,2号展厅那1600根葵与莲构成的巨型装置《共生会否可能》,利用二层平台,营造出仰观俯察的独特观赏体验。在“钢铁之间”,当红光点亮葵林时,作品呈现出与以往不同的面貌——特殊的灯光打造出被熔化的感觉,配合着锤声,整个展厅仿佛都在锻造。“铿锵之间”,许江以20多年来创作的大画作品作出回应。展厅内那12米长、3米高的葵阵,有一种英雄气质在其中;为了与馆深、层高对话,他将画作悬挂高度提升到6米,以独特的艺术语言回应建筑空间的强度。俯仰之间、钢铁之间、铿锵之间,这场艺术与建筑的对话,在“仰山”艺术展中得到了完美呈现。

宁波美术馆

王澍回应到,美术馆水平延展的平顶形制、砖砌高台与栈道入口,迂回缓行的坡道,共同构建了一个根植于东方空间原型与美学境界的“当代美术馆”。有意抬高的广场在美术馆与城市的嘈杂之间形成一定的界限,而保留的栈道入口,更是勾起旧时旅人登船的回忆。这些空间特质正与许江画作中的水平构图和材料感形成了深度的默契与共振。美术馆整体通过砖砌基座与舒缓坡道构成的“高台”入口,既承续了中国传统建筑精髓,又展现了去仪式化的当代公共性;而建筑对铜、铁、椽、木等材料的运用,则体现了“不表现、不造型”的美学境界,使这座美术馆成为一座真正具有东方精神的当代艺术空间。

场所与城市:

中国美术学院建筑艺术学院

中国美术学院建筑艺术学院教学现场

2025树石论坛——以保护与更新为核心的建筑教育论坛

王澍主张将值得保护的文化遗产的概念扩大到城市、乡村中现存的所有人类活动的痕迹。他指出,中国美术学院建筑艺术学院自2007年创立之初就提出“重建一种当代中国本土建筑学”的学术主张,并通过“树石论坛”等学术平台持续探讨建筑文化遗产等核心议题。王澍强调,真正的城市更新不应是大拆大建的粗暴改造,而应采取充分协商、“零敲碎打”的渐进式更新策略。在当代城市建设中,建筑师需要突破传统角色定位,担当起跨学科协调的领导角色,在保护历史记忆与推动创新发展之间寻求最佳平衡点,这种理念对当前的城市更新实践具有重要的启示价值。

宁波博物馆

许江用智利诗人聂鲁达提出的“杂食性”概念,生动比喻了文化事业的身份流动。他指出,王澍为宁波建造的两个重要建筑各具特色——宁波美术馆是杂食性的传播者,宁波博物馆是文化根性的奠基地。宁波市民在博物馆中认领自己的根性,又在美术馆里打开视野——这两个场馆虽然功能不同,但背后共同体现的是文化的多元性与包容性,这正是宁波这座城市独特的精神气质。王澍表示,真正的建筑活动应“以已存在的东西为前提”,宁波美术馆的实践早于国家城市更新政策多年,其对历史痕迹的尊重、对材料语言的运用,为中国城市更新提供了高质量范本。如果说美术馆指向的是“远方”,那么宁波博物馆则牢牢扎根于“此地”。这两座建筑,就像是为宁波这座城市打造的一对文化双星地标,塑造了一种“开放的根基”与“深厚的远见”,它们一“海”一“陆”,一“今”一“古”,共同构成了宁波完整的文化身份,完成了城市文化的”自我确认“和市民的文化归属感和认同感。

诗性与未来:

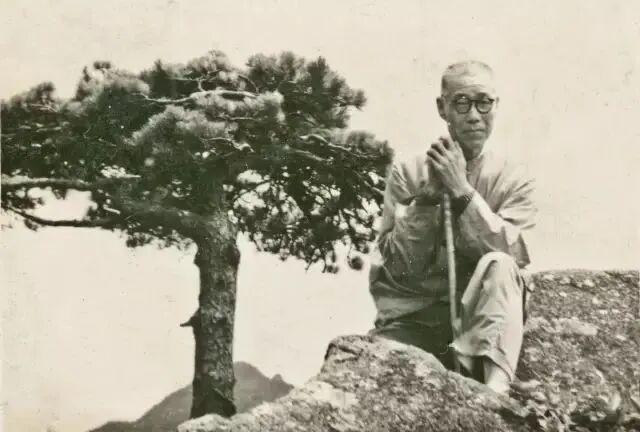

潘天寿先生

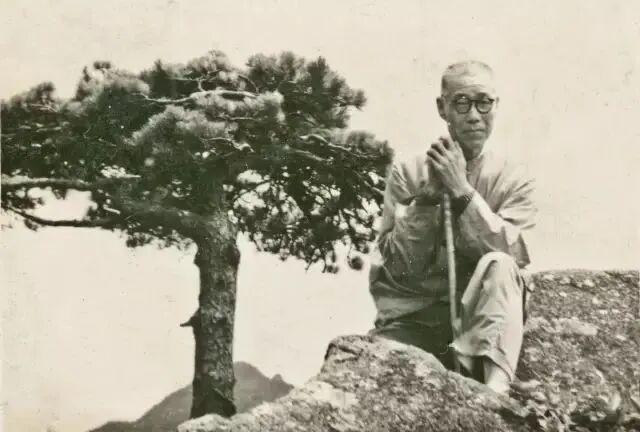

全山石先生

许江回忆起宁波与中国美术学院的深厚渊源:“我们学校的先师潘天寿先生就是宁波人,‘亦狂亦侠亦温文’正是潘天寿先生的写照。侠肝义胆、温文尔雅的全山石老师同样也来自宁波。这种宁波精神深深影响着国美的艺术教育。”宁波美术馆20年来承载了综合绘画双年展等重要品牌,也与国美综合绘画“兼容并蓄、综合创新”的教学宗旨一脉相承。

对谈现场

面向未来,许江提出要“以诗性的眼睛看城市”。他提出了“汽笛计划”与江畔画廊街两项富有诗性的具体构想:悠扬的汽笛声在三江口回荡,同时美术馆沿江的108扇门徐徐开启,艺术空间与城市景观融为一体,共同塑造独特的城市文化仪式;江畔画廊街则以持续的美育普及和艺术浸润,提升整座城市的文化品格与精神内涵。城市与文化的生命力既来自于对历史的尊重,也来自于对创新的追求,更需要一代代人的文化自觉与担当——只要大家心中永远有不落的葵、不落的太阳,这一切都能够做到。

对谈现场

王澍从建筑文化普及的角度提出,社会各界应当增进对建筑艺术的尊重与理解,让每一座优秀的建筑作品都能真正融入城市肌理,成为承载集体记忆、传承文化基因的重要载体。他指出,建筑不仅是物质空间,更是文化容器,需要公众的共同呵护与理解。

方益波总结到,本次对谈不仅是对宁波美术馆二十年发展历程的深情回望,更是对艺术、建筑与城市化融合发展的深度思辨。在传统与现代、保护与创新、本土与国际的多重对话中,这座由工业遗存蜕变而来的文化地标,以其独特的建筑语言和艺术魅力,持续书写着城市文化与有机更新的故事。这场跨越艺术与建筑领域的对话,为宁波乃至中国的城市“内涵式发展”提供了富有启示的思考路径。

对谈现场

展览现场

编 辑|郑佳怡

责 编|刘 杨 周 慧

审 核|徐 元

中国美术学院官方微信号

投稿邮箱:caanews@caa.edu.cn

“国美学术通讯”官方微信号

投稿邮箱:caarmt@caa.edu.cn

出品:

中国美术学院党委宣传部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

CAA融媒体中心

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6