《夏衍剧作十种》:做“时尚化版本”,让经典剧作“年轻起来”

2024年6月的一天,我们接到沈芸老师的电话,她说2025年是她祖父夏衍诞辰125周年、逝世30周年的重大纪念年,希望以某种方式做一个纪念。而最好的纪念方式应该就是再版夏衍的作品。

夏衍一生创作约920万字,涵盖戏剧剧本、电影剧本、报告文学、长篇小说、短篇小说、文艺评论、散文、杂文等多种体裁。但对于普通读者,尤其众多90后、00后,甚至10后读者来说,夏衍是个陌生的名字。这两个字可能只在课本上出现过(报告文学经典《包身工》)。所以摆在我们面前的除了选择哪些内容重做,最大难题是如何重做。

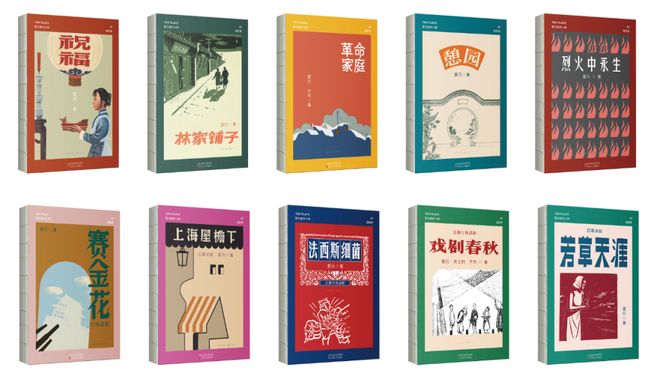

如果出一个大全集,已经有珠玉在前,且耗时太长,来不及;如果只是像其他纪念出版物那样,选择一个好的底本,简单结集,意义也不大。最后,我们在众作品中选择了十部剧作(五部话剧剧本,五部电影剧本),它们属于不同的剧作类型,且时间跨度大,在新中国剧作史上不仅有开创之功,且能代表中国现代早期剧作发展的脉络。

虽然早早定下了做什么内容,但怎么做,怎么才能做出让年轻人也能接受并喜欢的夏衍作品仍然是摆在我们面前的最大难题。简单且常规的做法就是做成“剧作集”,做一本合集;或者做两本合集,其中五个电影剧本一本、五个话剧剧本一本。但这种做法形式普通,没什么新意。如果一个剧本一册呢?似乎可行。但这十个剧本体量相差很大,少的不足两万字,多的将近七万字。两万字要如何做成一本书?用多大开本才能包容字数相差如此悬殊的书?如果只是简单重版,虽也有价值,但不过增加一个不同设计的版本而已,又如何给到读者更新的阅读体验?这实在太难了。

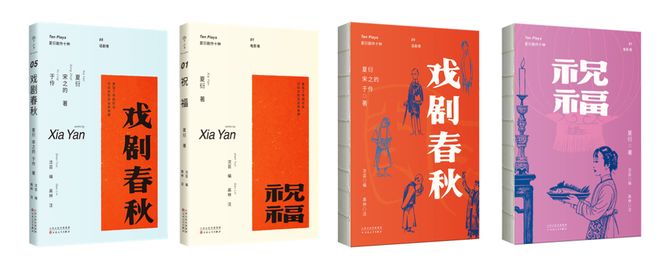

经过反复讨论,我们决定大胆一点,就分成十册,用年轻人喜欢的小开本,做精装。以精致化的面貌塑造一个不只是革命者的夏衍,而更是剧作家的夏衍的形象。

《夏衍剧作十种》,夏衍著,沈芸编、高林注

两年前,我们做沈芸老师的《一个人和一群人》《南竹竿胡同113号》两本书时,我们对夏衍形象的定位就是“生活中的夏衍”,用沈芸老师的话说,“生活中的夏衍”是一位“顽张”的文人,他始终按着自己的本心行事,讲自己要说的话;他兴趣广泛,爱猫、爱玩、爱美食、爱收藏;他是一位人道主义者,他“交友是三教九流的”,但讲究趣味相投,文学界、影视界、艺术界等国内国外知交甚多……所以我们想以这种方式延续这个生活化的、文人的夏衍形象。

确定了“形式”之后,接下来,我们要考虑的是,如何让年轻人读得懂。对于新世纪年轻一代的读者而言,他们能读懂没有网络、没有高铁,生活本身就是血雨腥风的战乱世界吗?能够读懂夏衍笔下的弄堂和石库门吗?能感受到当年戏剧运动人士燃烧的激情吗?如何让经典走进当今年轻一代读者的视野,增加对年轻读者的友好度,在读者进入文学叙述的历史语境的同时,没有历史与文化的隔阂感,是我们思考的核心问题。

要解决这个问题,仅仅重印文本是远远不够的,我们必须在文本之上增加附加值。经过多轮讨论,我们确定了三个方向:正文文本的注释、创作谈和关于历史与文学方面的扩展阅读资料。除此之外,在读图看视频的时代,没有图是不行的,我们必须在这个附加值基础之上再“升级”。

当这些思考渐渐明晰之后,这套书的做法也逐步成形了:我们决定打造一个“年轻时尚化”的“空前版本”:既要收录经典剧作,又要通过丰富的附加内容,让年轻读者“看懂、喜欢”这些作品。

一、内容定位:丰富、丰富、再丰富+年轻、年轻、再年轻

在确定“年轻时尚化版本”的核心目标后,我们首先明确了三个关键词:拒绝重复、极致丰富、贴近年轻。

夏衍的剧作横跨话剧与电影两大领域,既有反映社会现实的《包身工》(虽为报告文学,但其戏剧化叙事对后续创作影响深远),也有刻画市井人生的《上海屋檐下》,更有改编自文学经典的《祝福》《林家铺子》,这些作品本身就具备多元的解读空间,而我们要做的,就是为年轻读者搭建“走进经典”的桥梁。

在确定“剧作十种”(话剧卷选取《赛金花》《上海屋檐下》《法西斯细菌》《戏剧春秋》《芳草天涯》,电影卷收录《祝福》《林家铺子》《革命家庭》《憩园》《烈火中永生》)之后,我们的核心任务是“降低阅读门槛,但不降低文本深度”。

《夏衍剧作十种》出版策划会议

年轻读者对夏衍所处时代的语境、历史背景较为陌生,若仅呈现剧本原文,很容易让他们陷入“读不懂、没共鸣”的困境。因此,我们在正文之外,增设了四大“辅助阅读模块”:

1.作者“创作谈”:直接收录夏衍本人撰写的24篇与剧本创作相关的文章,这些文字是作者对自己创作意图、构思过程的直接解读,比任何外部评论都更具说服力。

2.“扩展阅读”专栏:邀请文史专家高林撰写扩展阅读,内容涵盖作品的历史背景、舞台演出史、电影改编过程等,帮助读者更好地理解剧作在历史网络中的坐标。

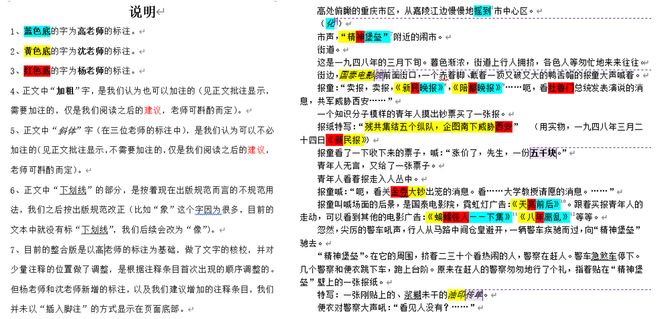

3.必要的“注释”:这是编辑过程中耗时最长、最考验耐心的环节。我们邀请夏衍孙女沈芸老师、戏剧学者杨乐老师、文史专家高林老师共同参与注释条目筛选,并做内容把关。具体操作时,三位专家先分别通读文本,标记出需要注释的内容,再针对有争议的条目(如某些方言词汇的解释、特定历史事件的表述)进行讨论。同时,我们还请戏剧、党史、音乐等方面的专家对相关内容进行把关,以保证注释等内容的严谨与准确性。经过几轮调整,最终,全书共完成近600条注释,每条注释都遵循“简洁、准确、必要”的原则,既不冗余,也不遗漏关键信息。

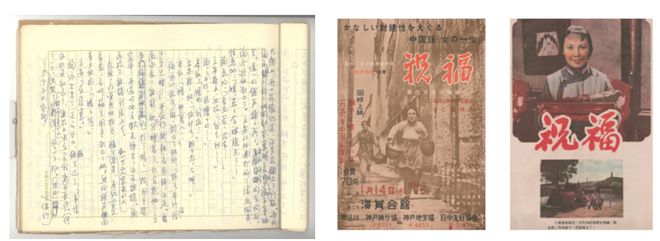

4.精选“插图”:图文并茂是吸引年轻读者的重要方式,但我们拒绝“随意配图”。所有插图都与作品内容直接相关,包括当时的剧照、电影海报(如《祝福》在日本上映时的原版海报,这是我们从国内民间收藏人士手中高价购得的)、演出票据、演出预告广告、人物定妆照、舞台设计图稿、手抄稿(如《憩园》的原稿手抄本复印件)等。这些插图不仅是“视觉装饰”,更是“文献补充”。

二、版本筛选:还原“初版样貌”,挖掘“首次公开版本”

对于经典作品的编辑而言,“版本选择”是重中之重,一个好的版本,能让读者更接近作者的创作本意。在确定《夏衍剧作十种》的文本底本时,我们的原则是:最大程度地还原初版/早期版本的样貌(哪怕有不完美的地方),仅对与现代出版规范、阅读习惯不符的地方做必要修改。

《夏衍剧作十种》版本列表

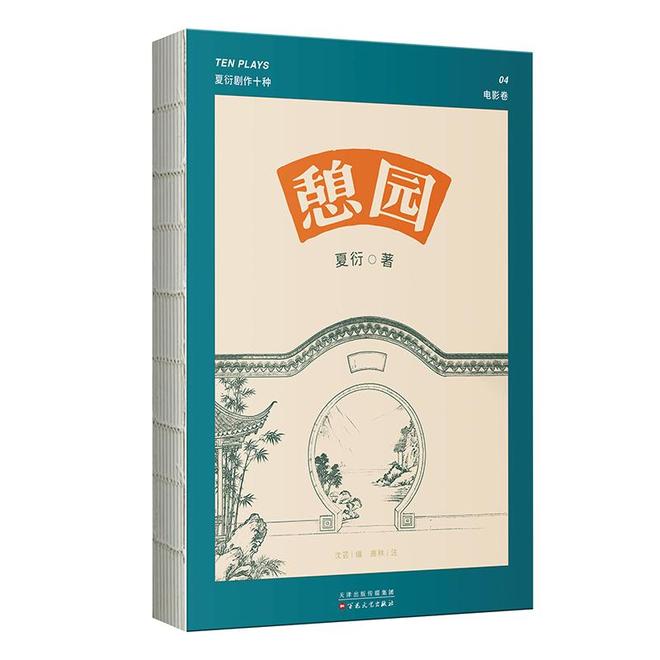

特别值得一提的是《憩园》的版本选择。《憩园》是夏衍根据巴金同名小说改编的电影文学剧本,此前公开的版本多为1980年代的版本,此次我们采用的底本,是由该剧导演朱石麟女儿朱枫于1964年手抄的夏衍原稿,此前从未面世,非常珍贵。

《夏衍剧作十种》中的《憩园》

为便于年轻读者阅读,此次我们对文本中与现代出版规范明显不符的地方,做了统一修改,并在每部作品的“出版说明”中详细说明版本选择的理由与修改情况,确保编辑过程的透明性。

三、注释与扩展阅读:“专业”与“通俗”结合,让年轻读者也能轻松读懂

编辑经典作品,最忌讳的就是“想当然”——既不能为了追求通俗而牺牲历史的真实性,也不能为了追求专业而让文本变得晦涩。在处理正文之外的文献(创作谈、扩展阅读、注释)时,我们始终围绕一个核心问题:“这些内容能帮助年轻读者更好地理解经典吗?”

注释与创作谈工作文档资料图

以“创作谈”的筛选为例,我们严格遵循“作者原创”原则,非作者本人撰写的评论文章、他人对其作品的解读一概不收录。原因很简单:我们希望呈现的是夏衍“自己的声音”,而非他人的“二手解读”。

在收集创作谈资料时,我们查阅了《夏衍文集》《夏衍全集》《夏衍研究资料》等多部文献资料,几轮筛选、讨论,最终选出24篇最具代表性的文章。这些文章不仅覆盖了作品的创作背景,还包含了夏衍对文学、戏剧、电影创作的思考。

“扩展阅读”的撰写则更注重“通俗性与专业性的结合”。我们希望专家在撰写时,避免使用过于学术化的术语,多用“讲故事”的方式呈现内容。同时,我们还对专家撰写的初稿进行了“年轻化改造”——比如将长句拆分为短句,让文字更具亲和力。

四、图片收集:“买资料、扫图”,还原剧作的“历史场景”

年轻读者对经典的疏离,很大程度上源于“经典太遥远”,他们较难想象夏衍笔下的上海弄堂是什么样子,也不容易理解《祝福》中祥林嫂的生活处境。而“插图”恰恰能打破这种“距离感”,让经典变得“可感、可触”。

因此,在图文收集环节,我们投入了大量的时间与精力,只为找到那些能“为经典注入烟火气”的珍贵资料。

夏衍剧作资料图

我们的图文收集渠道主要有三个:一是沈芸老师与杨乐老师的私人收藏,二是国内外馆藏资料,三是购买民间的收藏。

N轮工作讨论会现场

在筛选插图时,我们遵循“三个匹配”原则:与文本内容匹配(不选无关的风景照、人物照)、与历史背景匹配(不选不符合时代特征的图片)、与年轻读者的审美匹配(不选过于压抑的图片)。

最终,全书收录了300余幅插图,每一幅都配有简洁的图注,说明图片的来源、背景与意义,让插图真正成为“文本的延伸”。

五、视觉设计:“复刻经典”与“现代时尚”结合

在视觉设计环节,我们面临的最大挑战是:如何让《夏衍剧作十种》既保留经典的厚重感,又具备当下的时尚感。

部分落选的封面设计稿

最初,我们曾考虑采用市面上流行的“文集”设计样式——浅色封面、红色块装饰、烫黑字体、简约排版,但很快就否定了这个方案:这种设计虽然稳妥,但过于雷同,还是有点老气横秋,不时尚。

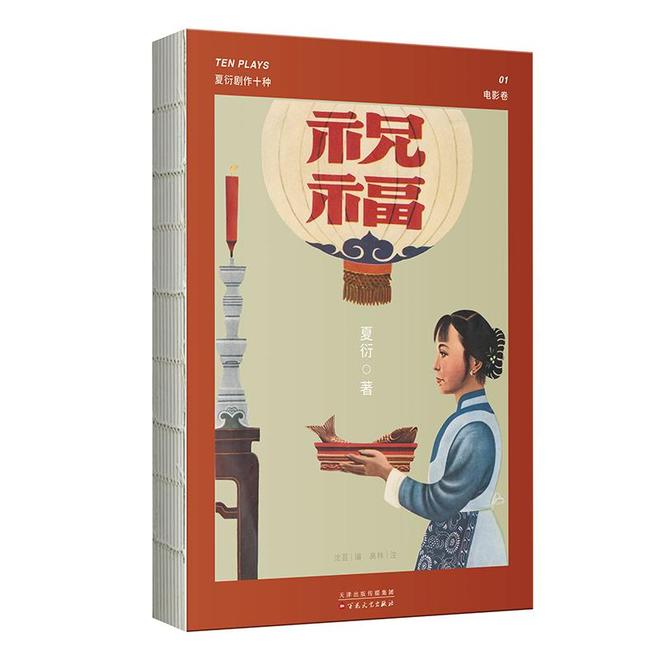

定稿的《祝福》封面

经过多轮讨论,我们最终确定了“复古与现代融合”的设计理念:以高精度复刻早期海报、初版封面元素为基础,融入现代时尚色调与排版方式,最大限度还原夏衍剧作的视觉符号,同时带来那种“好像是旧旧的,经典的,但是好潮啊,我喜欢”的第一眼冲击感。

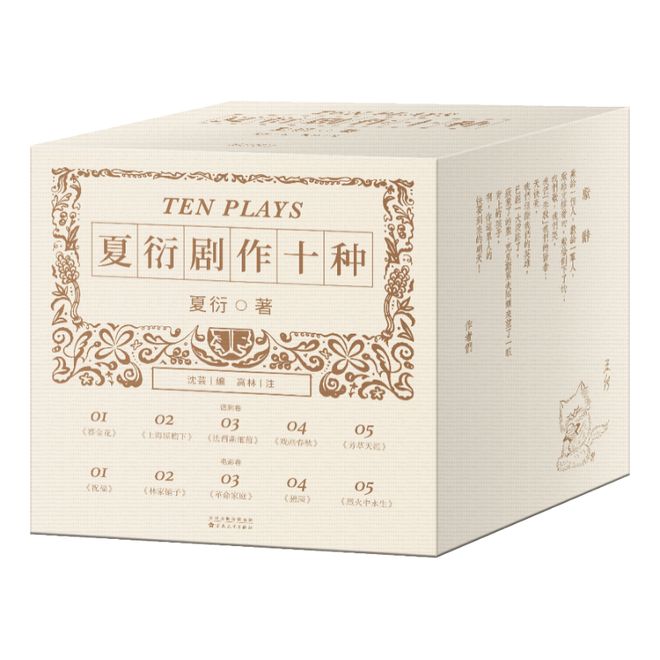

在设计作品函套的时候,我们秉承了之前《一个人和一群人》《南竹竿胡同113号》两本书“生活化”“爱猫的”夏衍形象,在函套上采用了华君武画的夏衍与猫作为核心元素之一,这样整套文集既有经典的样子,又有温馨与生活化的气息。

“夏衍剧作十种”函套

整体而言,这套书的编辑过程,是“以当下视角激活经典”的一次实践:不刻意迎合潮流,而是以文本为核心搭建“经典与当代”的对话桥梁,让夏衍的剧作不再是博物馆式的标本,而是能让年轻读者读懂、共情的“活态遗产”,既传承了夏衍的创作精神,也将经典文学以全新的面貌呈现在世人面前,是我们做“专业性与时尚化”的“空前版本”的一次尝试。

《一个人和一群人》:镜照时代变迁,还原一个“生活化”的夏衍

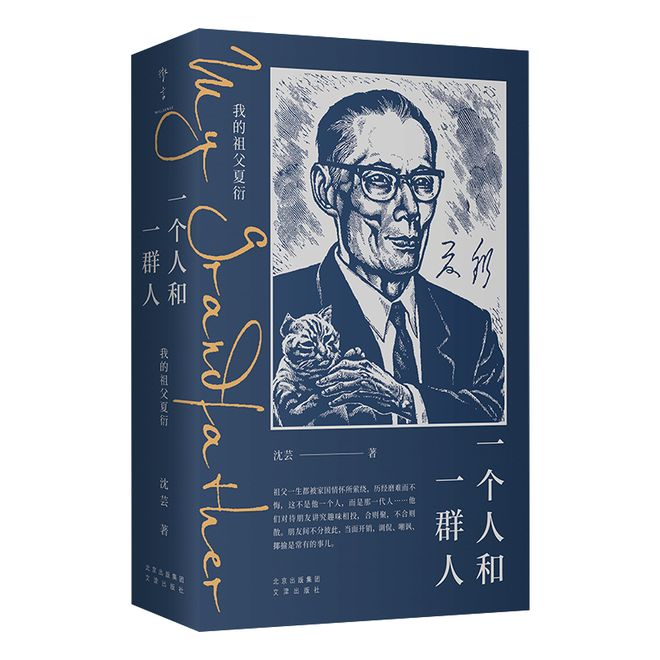

《一个人和一群人》,沈芸著

在策划《一个人和一群人》新版时,作家王蒙“夏老是被政治化的人物”这一评价,成了我们重构这本书的起点。

长久以来,提及夏衍,人们最先想到的是“左翼文化旗手”“革命文艺工作者”的标签,却鲜少有人知晓他作为普通人的生活情趣——爱猫、爱美食、爱与友人雅集闲谈,也鲜少有人关注他作为文艺思想家的深度思考。因此,我们为新版定下了这本书的核心定位:聚焦夏衍的“多重身份”,还原一个“文艺家”“文学家”“思想家”“生活者”的夏衍,一个更立体更丰盈的、可与当下读者平等对话与亲近的夏衍。

一、篇目重构:从“松散收录”到“清晰精准”的逻辑梳理与内容增值

旧版《一个人和一群人》的篇目编排较为松散,部分文章因创作时间跨度大、发表平台不同,存在篇目主题重叠、逻辑断裂的问题。

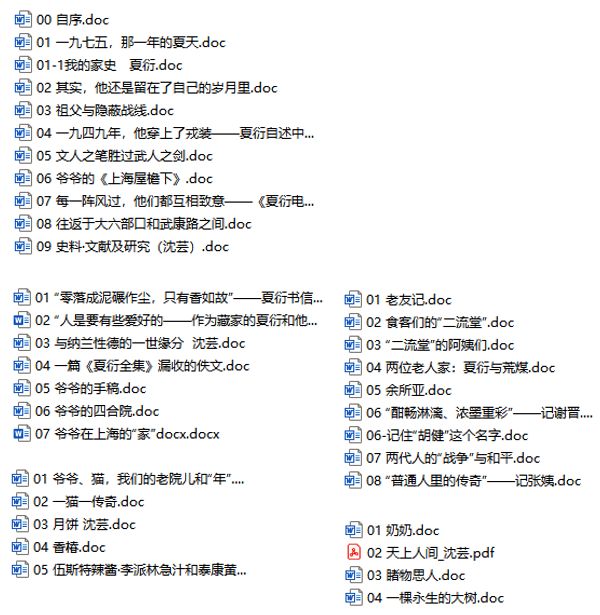

《一个人和一群人》原稿篇目

为了让读者更清晰地理解夏衍的人生轨迹与思想脉络,我们将全书重新划分为“史”“事”“人”“物”“追思”五大主题辑,并为每一辑拟定了精准的标题。

在篇目增减上,我们新增了两篇极具价值的文献:一篇是“夏衍致张石川的一封信”,另一篇是“她始终称他‘黄先生’”,这两篇内容的加入,如同为书籍增添了两块重要的拼图,让夏衍的形象从“历史符号”变得有血有肉。

二、内容查重:在“尊重原初创作”与“优化阅读体验”间找“最优解”

编辑过程中,我们发现沈芸老师的部分文章因发表场景不同,存在资料引用重复的问题。这些重复内容在单篇内完全没有问题,但结集成一本书,则会影响读者阅读的流畅性;但若贸然删减,又可能破坏文章的叙事逻辑与情感连贯性。

沟通修改过程

为解决这一矛盾,我们提出了“逐句比对、分段调整”的策略:首先将所有重复内容标记出来,分析每段文字在不同文章中的作用,若是核心事件的必要交代,便保留一处详细叙述,其他地方则用过渡语衔接;若是细节描写的重复,则选取最生动、最贴合上下文的段落保留,其余部分则精简。在沈芸老师的协助下,我们对重复内容做了一次全面调整。

同时,我们还对书中的引文资料进行了全面核查,补充了多处缺失的引文出处,修正了个别因年代久远导致的文字疏漏,确保史料的准确性与严谨性。

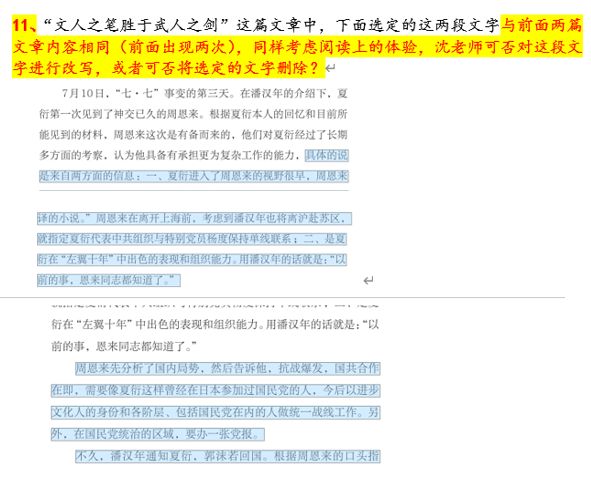

三、图片甄选:从2000张照片中打捞“更具温度、丰富可感的历史”

“让图片说话”是新版《一个人和一群人》的重要突破。沈芸老师家中珍藏着2000多张夏衍的老照片,涵盖了他从青年到晚年的生活、工作场景,其中近一半从未公开过。为了选出最能展现夏衍形象的照片,我们花了整整一个月的时间进行照片电子化处理,然后再逐张筛选、分类标注。

部分扫描照片

最初,我们按照“时间线”整理照片,但发现这种方式过于枯燥,无法体现夏衍的“多面性”。后来,我们改为按“主题”分类:“工作照”收录他主持会议、与友人讨论剧本的场景;“生活照”展现他与家人出游、喂猫、烹饪的日常;“历史瞬间照”则保留了他参与文化抗战、迎接新中国成立等重要时刻。

最终,我们从2000张照片中精选出130张,每一张都配有详细的图注,标注拍摄时间、地点、人物关系,让读者通过图片直观感受夏衍的人生轨迹。

照片筛选过程

图片筛选并非一帆风顺。第一次筛选后,我们发现照片的“历史感”较厚重,与新版“生活化、年轻化”的定位不太相符。于是,我们重新调整筛选标准,优先选择色彩明亮、场景生动的照片,比如夏衍在院子里抱着猫微笑的照片,他与巴金在书房里谈笑风生的照片,这些照片让夏衍的“亲切感”扑面而来。之后,我们又进行了4次精细筛选,对每张照片的清晰度、构图进行优化,再由设计师逐张精修,调整色调、修复磨损,让老照片焕发出新的生命力。

四、封面设计:从“众人合影”到“木刻版画”的风格定调

封面是书籍的“第一眼印象”,如何通过封面传递本书的定位,成了我们反复纠结的问题。

最初,我们想从130张照片中选一张夏衍与友人的合影作为封面元素,突出“一个人和一群人”的主题,但试了多个方案后,发现合影要么过于严肃,要么人物过多、焦点不突出,始终达不到理想效果。

落选的封面设计稿

就在陷入困境时,我们拿到林仰峥创作的一幅《夏衍像》木刻版画,这幅画线条简洁有力,既保留了夏衍的儒雅气质,又带有一种“文化教父”的沉稳感,夏衍抱着猫的形象正与“爱猫的夏衍”这一生活形象契合。我们扫描后进行设计尝试:将版画作为封面主体,背景选用深蓝色,既避免了黑色的沉重,又比浅色更显质感。

设计方案确定后,最担心的是封面印刷效果。大面积的人物像烫银工艺,稍有不慎就会出现“烫糊”“漏烫”的问题。为了确保品质,我们特意前往印厂盯印,与工人师傅一起调整参数,反复试印了5次,最终呈现出的效果远超预期——深蓝色封面沉稳大气,烫银的版画在灯光下泛着柔和的光泽,既符合本书的历史厚重感,又不失现代设计的时尚感。

五、选纸与印刷:在“质感”与“便携”间做最优选择

由于书中收录了130多张照片,内文纸的选择直接影响图片的呈现效果。

与沈芸老师(左)印厂盯印

我们先后试了铜版纸、超感纸、微涂纯质纸三种纸张:铜版纸光泽度高,但重量大,整本书拿在手里过于笨重;超感纸色彩还原度好,但价格较高,会大幅增加读者的购买成本;微涂纯质纸则兼具了光泽度适中、重量轻、价格合理的优势,既能清晰呈现照片的细节,又不会让书籍显得过于笨重。最终,我们确定内文使用80克微涂纯质纸,让读者既能享受优质的阅读体验,又能轻松携带书籍。

新版的《一个人和一群人》不仅可以作为“夏衍研究的补充史料”,更可称为“大众读懂历史人物、触摸时代温度”的桥梁,也为同类“回忆性+史料性”作品的编辑提供了“平衡专业性与可读性、历史感与烟火气”的参考样本。

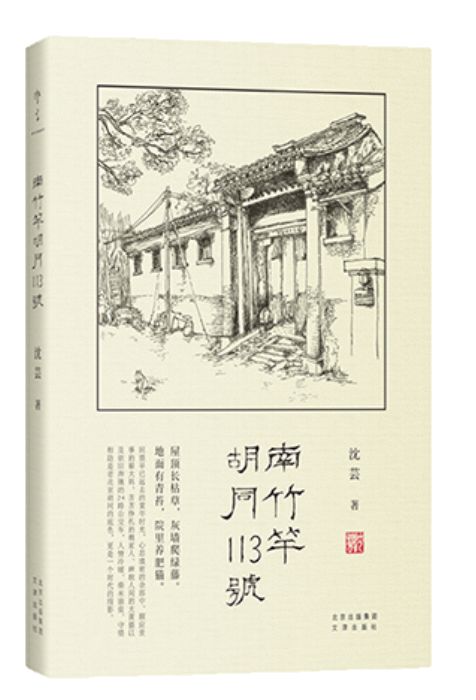

《南竹竿胡同113号》:从“大书”到“小书”,精彩呈现两代人的生活记忆

《南竹竿胡同113号》,沈芸著

《南竹竿胡同113号》的诞生,源于一次“内容拆分”。

最初,这本书的部分文章与《一个人和一群人》的内容合在一起,但我们发现,这些文章更偏向“私人记忆”——沈芸老师回忆童年在南竹竿胡同的生活,邻里间的烟火气……这与《一个人和一群人》的“历史叙事”气质不符。

于是,我们决定将这些文章拆分出来,重新定位,打造一本聚焦“生活记忆”的小书。

一、内容定位:以个体记忆镜照时代,讲述“两座城、两代人”的故事

我们将这本书的主题定为“两座城、两代人”——“两座城”指北京(南竹竿胡同所在地)与上海(夏衍另一处故居所在地);“两代人”指夏衍与沈芸老师。

最终,这本书由6个故事组成,在这6个故事中,作者回望早已远去的童年时光,娓娓讲述当年的“城北旧事”和生活小岁月。心思缜密的余郎中、顺应世事的翟大妈、苦苦挣扎的魏家人、劫难之中的老祖母、睥睨人间的大黄猫以及依旧奔驰的24路公交车,人情冷暖、柴米油盐、守望相助是老北京胡同的底色,更是一个时代的缩影……没有宏大的叙事,只有琐碎却温暖的日常,让读者在文字中感受“平凡生活里的珍贵”。

二、图片定位:用“猫图”换“真实照片”,塑“记忆符号”

与《一个人和一群人》中使用真实历史照片不同,《南竹竿胡同113号》的封面用图选择了“手绘图”,但二者有个共同的特征,都有“猫”,这是秉承“爱猫的夏衍”这一形象,体现出生活化的夏衍。

因为这本书的核心是“生活记忆”,真实照片可能会让读者产生“距离感”,而手绘插图更具“亲切感”,也更能突出“夏衍与猫”这一记忆点——夏衍一生爱猫,猫是他生活中的重要伙伴,也是沈芸老师童年记忆中的重要元素。

猫的组图

我们选用了一组可爱的猫图,分布于每篇文章的开头页,仿佛这只猫曾在南竹竿胡同的老槐树下打盹,在上海故居的厨房里张望,在夏衍的书桌旁陪伴他写作……这些猫图不仅可爱灵动,而且贯穿着书中文章的主题。

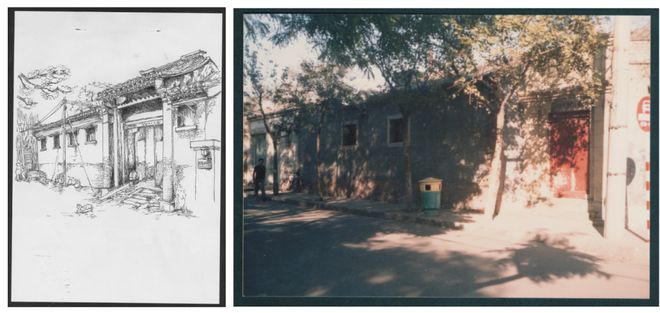

三、封面设计:手绘胡同场景,隐藏“猫的彩蛋”

封面设计,我们是以“南竹竿胡同113号”故居为原型,采用复古手绘风格。我们先扫描了南竹竿胡同故居的旧景照片,然后请插画师喵喵根据照片重新绘制,调整了建筑的比例,增加了细节:胡同口的24路公交车站牌、墙边的自行车、门口的石墩……让读者在阅读时能找到“彩蛋”,增加互动感。

南竹竿胡同113号手绘图与实景图

封面色彩选用了温暖的米黄色,既符合“复古记忆”的气质,又不会显得沉闷。书名“南竹竿胡同113号”使用了黄永玉后人黄田的手写字,字体边缘轻微的磨损效果,仿佛是岁月留下的痕迹,让整本书更具“手作感”与“温度”。

《南竹竿胡同113号》最终不仅成为沈芸笔下亲切而精致、摩登而古典的“私人回忆录”,更成为一本“能触摸到老北京温度、老上海气质”的文化小书,字里行间满是旧日时光里的人间烟火气。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6