中国古纸的背面:一部古代社会文化史

《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》,赵洪雅 著,北京科学技术出版社2025年出版

迄今为止,可能没有哪一项人类的发明创造像纸一样源远流长,并深刻地改变和塑造了全人类的物质和精神世界。21世纪初,当人类意气风发地站在信息技术时代的门口展望未来时,曾憧憬一个“无纸办公室的神话”,然而,作为统治了人类千年的信息记录载体,纸不仅没有因为技术革新而退出现代社会,反而利用新技术改头换面后在信息时代续写着新的传奇,持续影响和改变着我们的生活。赵洪雅女史的新著《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》(以下简称《叹为观纸》)以浅白平易、典雅生动的文字,开启了一段2000余年中国古纸起源、发展和普及的时光之旅,带领读者走进由纸构建和承载的古代社会文化生活。

纸寿千年

纸最重要的功能是用于书写和记录。中国5000多年的文明史,其中可考证的信史有3600多年。从绘有墨线地图的西汉初年放马滩纸算起,以纸作为记录历史信息的载体,已经有2000多年,占信史的二分之一强,并且纸作为载体记录的历史信息量远大于甲骨金石竹帛等材料。因此可以毫不夸张地说,纸的发展和普及加速了中国文明的发展进程,纸这一物质载体使经验和知识的累积与传播以低成本、高效率的方式进行,并进一步促使新的经验和知识产生,令华夏文明在古典时代处于世界领先地位。

在中国古代四大发明中,造纸术由于其产生时代早、对人类社会有巨大的影响力,当之无愧地坐上了古代技术发明的第一把交椅。造纸术的发源地是中国,这是得到世界公认的事实,正如《简明不列颠百科全书》“纸和造纸”词条所说:“造纸术可追溯到约105年,中国的蔡伦用桑皮及渔网、破布、废麻等韧皮纤维造成纸张。”这个词条的描述还表明,蔡伦是造纸术的关键性人物——这已是世界公认的常识,但它巧妙地绕开了一个聚讼已久、笔墨官司不断的问题,即蔡伦是造纸术的发明者还是改良者?

认为造纸术并非始于蔡伦的观点,宋代已有人提出,随着20世纪初考古学的新发展,西汉古纸的不断出土,这个问题混合着国家尊严的维护、民族自信的重建等诸多复杂因素,在20世纪80年代再次成为争论的焦点话题。不同于一般的科学技术史着重理性的评述,《叹为观纸》在这个问题上用了大量细腻的笔墨,详细引述了黄文弼、李宪之、郑天挺、徐炳昶等学者的日记和回忆录,反映了在民族衰弱、文化沦丧之际,这些前辈学者与外国人一起科学考察时的复杂情感,让我们对这些看上去匪夷所思的论争抱有一份历史的同情和敬意。

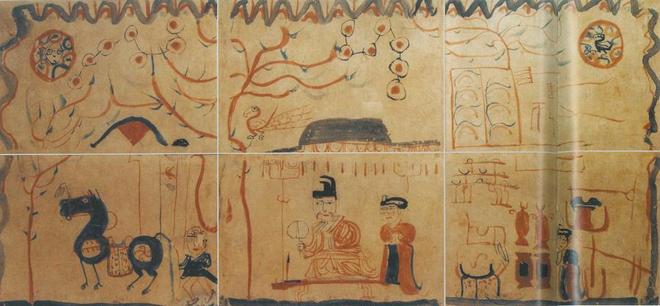

《墓主人生活图》是中国魏晋时期墓葬壁画代表作,1964年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群,是中国现存最早的纸本墓葬绘画之一,现藏于新疆博物馆。

有关造纸术的历史争论随着国家强大、民族复兴而归于平静,国际学界早已公认造纸术和纸是中国先民智慧的结晶。如今华夏子孙继承了这一对整个人类文明具有重要意义的宝贵财富,并正在现代社会继续延续它的寿命,书写下一个千年的辉煌。

“物纸”生活

《叹为观纸》“观”的不仅是作为物质存在的“纸”的起源、发展和普及历程,更是由纸反映出来的古代社会生活的方方面面;“叹”的也不仅是纸作为一项人造物品的丰富多姿的形态,更是纸的背后所反映出的瑰丽多彩的个人精神世界和纷繁复杂的社会关系。这部著作不仅像一般的科学技术史叙述了纸的制作工艺,以及纸的原料由麻到藤到树皮再到竹的过程,更超越了一般科学技术史的叙述框架,融入物质文化研究的视角,从“物纸”进入了古代的社会文化生活研究。

法国历史学家第二代年鉴学派的代表人物费尔南·布罗代尔曾通过小麦、稻米、玉米、烟草等日常琐碎物品来研究物质文明结构,指出社会不同阶层的人们吃饭、穿衣、居住永远不是一个毫不相关的问题。受其影响,物质文化研究试图从“日用而不察”的物品中挖掘能揭示文化信息的蛛丝马迹。澳大利亚物质文化研究学者伊恩·伍德沃德认为,物可以执行“社会事务”,表达出一种社会身份,具有建构社会意义的能力。纸就是一项“日用而不察”的物品,并且它贯穿不同社会阶层,呈现出“具有代人行事的能力”的“物”之特点。

例如,制作名刺是纸的一种用途,交换名刺是一种社会活动。《叹为观纸》在叙述纸代替简牍成为名刺主要材料时指出,交换名刺本来只是作为人际互通姓名的惯用之礼,但因与封建社会的等级观念、门第观念、科举仕途捆绑在一起,形成了一套极为繁复的规矩。名刺的形制变化反映的是社会关系结构的变化。书中以明代经历四朝的郎瑛《刺纸》为例,胪列刺纸从“白录纸”“苏笺”到“白录罗纹笺”“大红销金纸”“绵纸”的演变,贬斥了“一拜帖五字,而用纸当三厘之价”的奢靡之风。

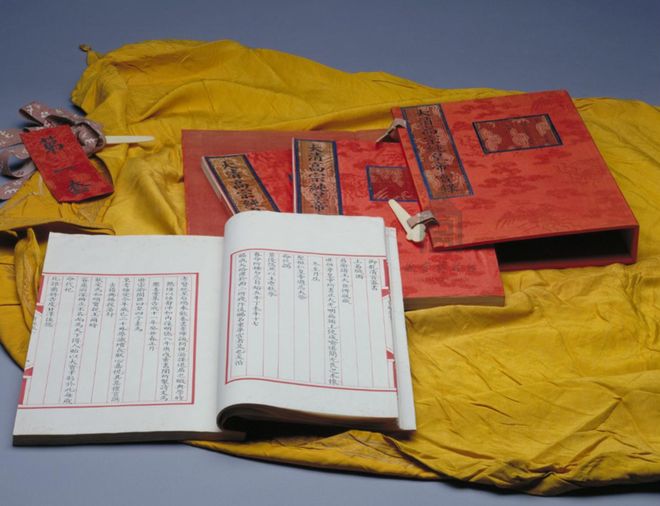

《清实录》,采用宫廷御用白鹿纸抄成,每刀纸的边口钤有不同组合的印记。故宫博物院藏。

物质文化研究有一个观点认为,人们需要借助物来了解自我、表现自我。《叹为观纸》描绘了一个繁花锦簇的纸的世界,这个纸的世界也是古人的精神生活世界。西晋傅咸《纸赋》所赞叹的“廉方有则,体洁性贞”“揽之则舒,舍之则卷”“可屈可伸,能幽能显”等纸的特性,其实是人通过纸的物质属性,认识到人的方正贞洁的高尚品质和忍辱负重的人生态度。通过纸及其制品来认识古人的精神世界和社会关系,这一角度贯穿《叹为观纸》的始终,使这部著作不同于一般的科学技术史,更具有人文的温情。

“纸”来“纸”往

透过一个具体的日常事物的历史研究,去观照人类文化交流史,《叹为观纸》的作者并不是第一个吃螃蟹的人。20世纪最后20年,季羡林完成了“用力最勤、篇幅最大”的《糖史》,希望通过对“糖这样一个微末不足道的日用食品”的历史研究,揭露出其中隐藏着的人类文化交流史,而这个历史事实是人们通常视而不见的。《叹为观纸》以走向世界作结,正呼应了季羡林的《糖史》。

该书在点染造纸术西进过程中指出,在阿拉伯文学家贾希兹笔下的“隋尼娅特”很可能是指“中国女人”,她们或因战乱被掳去,从收购破布开始,把中国造纸术带到异国。而在美国独立战争期间,妇女群体捐布造纸,被称为“自由女神”。这两个跨越时空的妇女形象,由“破布”连接到一起,而这些被人们视若敝履的破衣碎布,把人类文明向前推进了一大步。人类文明的进步不是某一个地区的人群独立推进的,而是在交流、交往、交融和解决冲突中前进的,正如季羡林所希望的,从一件小事情上,“让人们感觉到实在应该有更多的同呼吸共命运的意识,有更多的互相帮助互相依存的意识,从而能够联合起来共同解决一些威胁着人类全体的问题”。在世界百年变局加速演进的背景下,人类再一次站在历史的十字路口,我们祈祷纸在世界上来往流动、促进人类文明进步的景象能够再次出现。

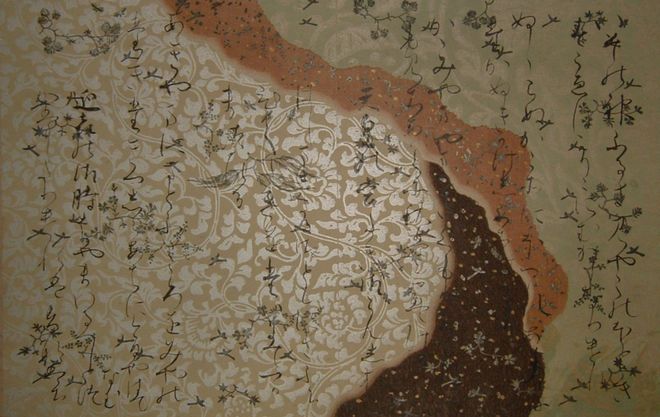

《三十六人家集·素性集》,采用继纸工艺,将染色纸、金银装饰纸、唐纸等裁剪、撕扯后重新粘贴组合。日本京都西本愿寺藏。

令人感到意犹未尽的是,书中只勾勒了纸和造纸术向东、西两个方向的传播和发展线索,点状式展现了“渡来人”(古倭国对中国、朝鲜等亚洲大陆移民的称呼)、战争、“破布收集者”等几个历史片段。我们期待作者将来能不吝笔墨,继续把纸背后的东西文化交流史铺展开来。

“纸”向未来

回望古纸的历史,我们看到了古人的衣食住行、行走坐卧,徜徉在文人的风雅和市民的日常中,也观见人性的纯良与贪婪。纸构建起丰盈的物质世界,也承载了精彩的精神生活。纸以其千年之寿延续了一个人短暂的生命,至今我们仍能与千年前在楼兰边关戍守的基层小吏张超济共鸣,正是纸“写情于万里,精思于一隅”的真实反映。

回顾历史是为了更好地面向未来,在现代信息社会,纸仍然是不可替代的信息载体。阿比盖尔·J.塞伦和理查德·H.R.哈珀在21世纪初电脑和互联网才开始普及时就指出,电脑和互联网使得信息的获取变得前所未有的便捷,但是以数字渠道获取的信息的最佳阅览模式依然是纸张。在人工智能飞速发展的今天,他们的观点得到了验证:电子设备虽然充斥了我们的生活学习,但无纸化的世界仍未到来,新技术的引入并没有淘汰纸张,反而增加了它的使用,或者改变了它的使用方式,甚至电子设备也在想方设法实现纸质的视觉效果。此外,数字存储设备易受温度湿度的影响而导致数据丢失,理论上其物理寿命只有百年,且信息读取受到设备限制,种种因素,使得纸仍是人类保存信息不可取代的载体。

纸和造纸术几乎颠覆性地改变了人类文明的承载方式,进而影响到人们的精神信仰、经济制度、审美意趣乃至生活的方方面面。这种影响没有过去时,只有将来时,正如《叹为观纸》最后一句所说:“纸张这一人类文明的重要载体也定会继续见证人类的未来。”

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6