那些看“虐文虐剧”哭到昏厥还上瘾的人,到底图什么啊?

你身边有特别热衷于阅读虐文/观看虐剧的人吗?又或者你本人就沉迷其中?

我们先来明确一下定义:

虐心小说(虐文)和虐心影视剧(虐剧),通常指的是情节中含有较高浓度的悲伤、痛苦、牺牲、误会和生离死别等,容易引发读者或观众负面情绪的内容。

在网络文学平台热度很高的作品或这几年大热的影视剧中,尽管一些故事的结局圆满( HE,Happy ending),但中间过程的虐心情节引得无数人落泪叹息;也有很多读者偏爱悲剧收场(BE,Bad ending)的故事,认为悲剧更能打动人心。

关键是,这些让人“心痛且心碎”的内容,不仅没有让受众唯恐避之不及,反而成了不少人主动寻求、反复品味的“精神食粮”:

“感觉刚更新的这两集给我虐升天了,不敢想这个剧完结的时候我得多空虚”;

“情节太虐,哭得我都要质壁分离了,但是好过瘾啊”;

“满纸都是生离死别,误会和背叛,看得人心如刀割却又欲罢不能”;

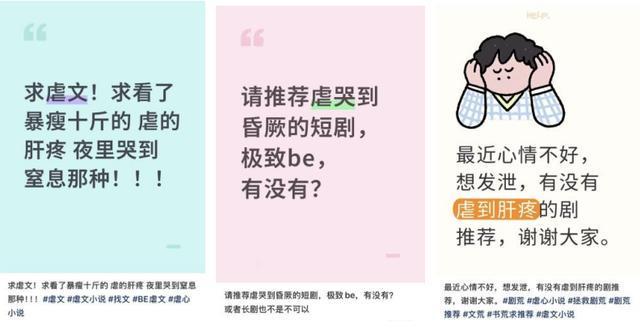

随便在网上逛逛,还常会看到闹“书荒”“剧荒”的同好发帖求推荐:

而这些帖子评论区通常也挤满了热情的网友,除了给帖主推荐各种“虐到头疼”的作品,还不吝于热情地分享自己作为观众和读者的“被虐”经历。更有不少人,不仅被动接受这些虐心情节,还主动投入创作:“一边流泪一边写出几千字的番外,强行改 BE 为 HE,把作者扔过来的刀再抛回去”。

那么问题来了:“越虐越爱看”到底是为什么?为何人会主动寻求让自己心痛的情节?

多元丰富的情感体验

其实从情感体验的需求来看,人类天生追求丰富、多元的情绪体验,不仅仅是快乐与满足,悲伤、愤怒、恐惧等消极情绪也有其不可替代的价值。文学和戏剧作品中的“虐心元素”,恰恰是为这些情绪体验提供了素材。

心理学的扩展与建构理论,既强调积极情绪有助于拓展个体的认知与行为,同时也指出适当的消极情绪同样具有不可替代的心理功能,例如失去后的悼念,为抗拒不公而产生的愤怒……适当的消极情绪让我们更加脚踏实地,积极而诚恳。

以此为基础来理解,文学影视作品中的虐心情节(如生离死别、爱而不得、命运捉弄等)虽然本质上是“消极情绪触发器”,但人们对这些情节的深度体验与反思激活了悲伤等情绪的适应性功能,在“心痛”的过程中,悄然拓展了自己的情感边界与心理韧性。

而情绪的意义,也不仅停留在“积极或消极”的标签,而在于它如何被体验与转化。在与角色共情的过程中,读者和观众有机会更敏锐地感知情感的层次,重构自己对痛苦、遗憾与爱的理解。这或许正是许多人追完虐剧后,反而觉得“心里通透了”的深层原因。

安全的情绪释放途径

也有很多时候,观众或读者希望能借着角色的悲惨遭遇痛哭一场。此时,“虐文”“虐剧”便充当了一个相对安全的情绪释放与调节渠道。举例来说,一个在现实生活中很少有机会表达悲伤或愤怒的人,可能通过为虐剧中的角色流泪,间接释放自己内心积压的情绪。

虐文和虐剧提供的强烈情感波动,能让读者和观众在短时间内经历一场深刻的情感旅程。这种高强度的情感投入,比日常生活的平淡情绪更具“冲击力”,满足了人对情感深层次链接或宣泄的需求。

更重要的是,这种情绪释放是相对安全可控的:作为观众或读者,能够确认自己是从旁观者的视角看待作品,人物角色的痛苦并非真实发生在自己身上,因此既能体验强烈的情感波动,又不必承担现实中的后果。

“痛苦”的意义重构

此外,虐心情节还具有一定的创伤修复功能。人类在面对痛苦时,往往试图从中寻找意义,而这种“意义重构”的过程本身就能带来心理的成长。

举例来说,在一些作品中,角色经历了极大的不幸,历经磨难却依然坚持到底,这样的故事桥段常常被赋予某种崇高的意义,“先抑后扬”的叙事模式也为读者或观众提供了感受情感升华的机会。

对于曾经历过情感创伤或生活挫折的人来说,在欣赏这类作品的时候,经常是一边共情主角经历的痛苦,一边暗自代入自己的生活经历。这种叙事方式提供了“替代性疗愈”的可能,让人们有机会通过角色的故事重新理解自己的痛苦、丧失和遗憾,并从中获得情感上的修复与对生命的掌控感。

在虐心作品中,许多情节设计——例如不被理解的孤独、得而复失的遗憾、阴差阳错的错过等,往往触及了人类共通的情感弱点。在欣赏作品的同时,观众或读者也会在角色身上看到自己的影子,在感慨一句“演我”的同时,获得一种被理解的充实感。

释放内啡肽,感受良性自虐

英国科学家罗宾·邓巴和他的研究团队进行了一项试验:让 169 名被试者观看一部悲剧电影,另设对照组观看纪录片。观影前后,他们分别对这两组进行了社交互动和疼痛忍耐测试。

结果显示,观看悲剧电影的受试者,忍耐疼痛的时间平均延长 18%,且群体归属感更强。研究团队认为:观看悲剧可能促进大脑释放内啡肽,这种物质具有镇痛、愉悦身心和促进社交意愿的功能——这可能就是人们明明知道看悲剧会难过,但依然乐此不疲的原因。

而心理学家把吃辛辣食物、观看恐惧或悲伤的艺术作品(如绘画、戏剧和影视)、高强度运动等行为定义为“良性自虐”(benign masochism)。他认为,人们常会通过做一些可能让身体“感到威胁”的事情,以此来获得快乐,这些事情让大脑误以为我们处于危险之中,因此释放内啡肽来帮助舒缓压力、振奋精神;而大脑最终也会知道,正在经历的痛苦事情并不会造成真正的危险,这种“劫后余生”的快感会带来精神上的满足。

如何避免“虐文虐剧”带来的“副作用”?

尽管虐文与虐剧能为人们提供独特的情感体验与心理价值,但如果过度代入情感或是沉迷,也会带来负面影响,例如情绪低落、产生无意义感、逃避现实等。所以,科学地“享受”这些作品,同时避免潜在的副作用,就显得格外重要了:

首先请记住,什么都看才能让你“营养均衡”,就算自己的阅读或观剧口味是“越虐越好”,也要有意识地平衡“虐”与“治愈”的内容摄入。情绪管理的关键在于平衡——既允许自己体验悲伤与痛苦,也要摄入积极、温暖的内容。因此,建议你在观看虐文虐剧后,主动选择一些轻松舒适,温暖甜蜜的作品来调理。

其次,设定合理的“情感投入界限”,避免过度卷入虚构情节。尽管代入感是虐文/虐剧的魅力之一,但过度投入真情实感可能导致情绪耗竭。建议在观看过程中保持一定的“观察者视角”,提醒自己这是虚构的故事,“这是角色的命运,不是我的。”还有,当你本身就情绪低落的时候,不要强行观看虐心情节,避免给自己增加负担。

从自我觉察的角度来说,如果可以明确观看动机,能帮助你更加了解自己,也有了更多自我成长的机会。例如,在被一部虐文或虐剧深深打动之后,可以思考一下原因:自己到底是因为角色的命运产生了深刻共情,还是想体验深刻的情感链接以逃避现实,又或者是找一个合适的理由来释放自己压抑的情绪?这种简单的反思,有助于我们更清晰地认识自己的需求和目前所处的心理状态。

最后,如果发现自己因过度沉迷虐文/虐剧而出现持续的情绪低落、社交退缩或现实功能受损,请及时寻求专业的心理支持。虐心作品可以是情绪探索的工具,但不应成为逃避现实的避风港。

“每一个令你意难平的结局,也许是他们力所能及的最好结局。”虐文与虐剧的受欢迎,在某种程度上反映了当下人们对情感深度、共鸣体验与意义追寻的渴望。通过科学地自我觉察与适度调节,这种看似“虐心”的爱好也能转化为丰富内心世界、促进情感成长的有效途径。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6