△点击上图查看详情

这次考古新发现,见证了1300年前的世界级大都市:长安城的时尚与繁华!

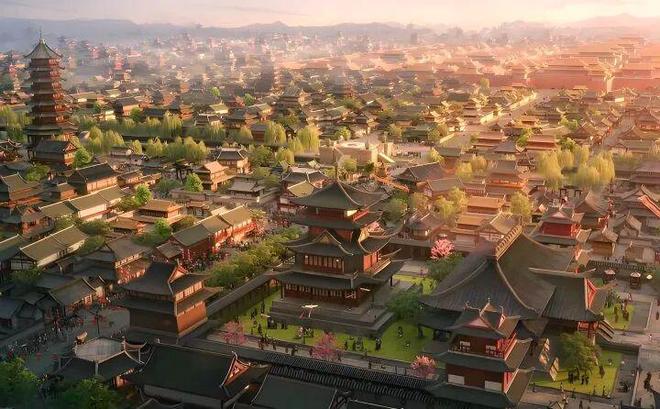

《长安十二时辰》资料图

近日,陕西省考古研究院发布最新的考古成果,2023年10月,该院对西安市碑林区一处隋唐遗址进行了抢救性发掘。

共清理灰坑、水井、沟等遗迹27处,出土遗物73件(组),主要为陶瓷器和建筑构件,另有少量铜钱、铁器、贝壳等。

橙柿记者了解到,这次发掘的遗址,正是隋唐长安城著名的通义坊所在地。

看过《长安十二时辰》的人,对长安城里星罗棋布的里坊的豪华绚烂,一定有震撼印象。

有很多人在猜想:在一百多座里坊中,哪一坊才是顶级权贵与精英的“高级住宅区”?

考古人员称:必是通义坊。

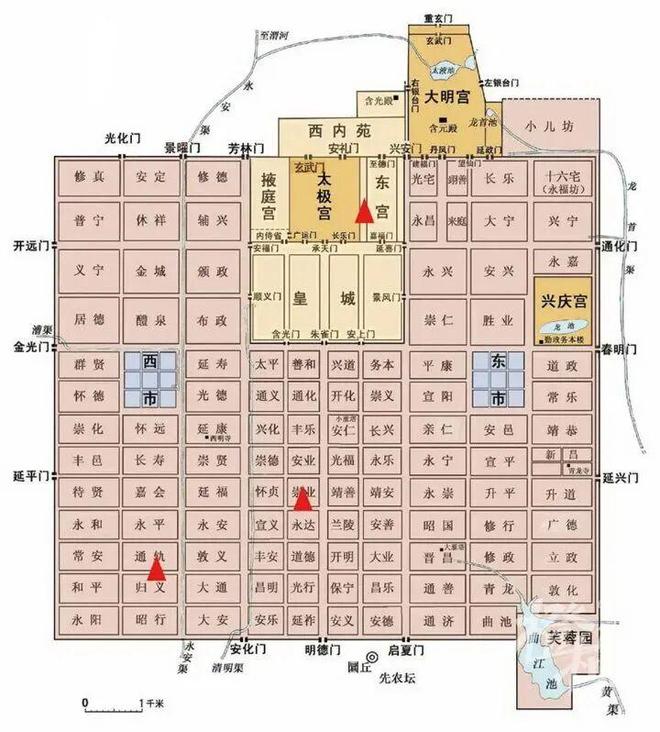

通义坊,位于唐长安城核心地带,相当于今天的“市中心豪宅区”。

通义坊位于隋唐长安城外郭城的中心,在皇城以南,地理位置相当重要。

因靠近皇城乃在天子脚下,这里自隋代起,就是高等级住宅区,居住在此的多为皇亲国戚或高官重臣。

《长安的荔枝》一书中,李善德面对购房选择时的一幕,展现了唐代长安城内的社会等级与地域差异。

他作为上林署的一名低阶公务员,梦想着接近这里,现实的壁垒让他望而却步。

即便心中向往,也只能梦中奢望,他把目光落在了较偏远的归义坊。

在1300多年前,长安的城市规划与居民分布,不仅仅是地理上的划分,更是社会地位与人生境遇的真实映照。

这次的考古发掘,在遗址里还出土了瓦当、条砖、板瓦等建筑构件共10件。

所发现的花边板瓦、脊头砖,与青龙寺遗址和朝元阁遗址的同类遗物相似。

考古人员推测:遗址内也曾有较高等级建筑存在,这符合高等级住宅区的记载。

这里也曾是唐高祖李渊未登高位时的住地,据《两京新记》中记载:“通义坊:西南隅,兴圣尼寺。高祖龙潜旧宅。武德元年,以为通义宫。贞观元年,立为寺。”

后来的唐太宗也曾特意下诏书,为通义坊的贵气再添一笔。

他在《舍旧宅造兴圣寺诏》中说“通义宫皇家旧宅,制度宏敞,以崇神祠,敬增灵佑。宜舍为尼寺,仍以兴圣为名。”

如何判定一个住宅区的档次,最终还是要看其居民。

据考古人员介绍,通义坊的住户名单,读来宛如一份唐初的“名人录”。

唐高祖李渊自不必说,李渊的堂弟长平王李叔良的孙子李思训也居住在此。

此外,据《长安志》和《两京城坊考》记载——

通义坊中居住的除了右羽林大将军彭国公李思训之外,还有成安公主、户部尚书长平公杨纂、荆南节度使同中书门下平章事魏国公崔铉、朔方节度使李进贤等人。

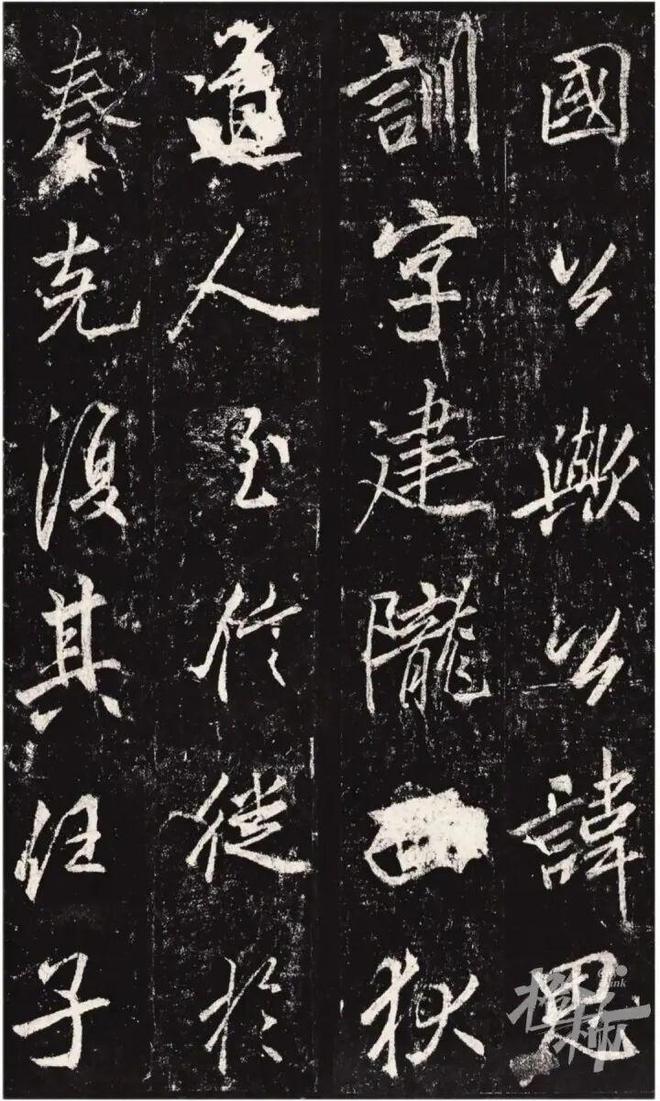

彭国公李思训,最为人所知的不是他皇亲国戚的身份,而是他的作品。

李思训以战功闻名于当世,同时工于书法、善丹青,书画称一时之绝,擅长山水楼阁、花木鸟兽。 其山水画,主要师承隋代画家展子虔的青绿山水画风,是后代“金碧山水”或“青绿山水”的创始人。 时人有“国朝山水第一”之评,明代书法家、画家董其昌尊其为“北宗”画派之祖。

开元六年,李思训去世,陪葬于蒲城县唐睿宗李旦桥陵。

他的墓碑是我国书法艺术名碑之一,即《云麾将军碑》,也称《李思训碑》,碑文由唐代书法家、人称“书中仙手”的李邕撰文并书写。

成安公主为唐中宗李显之女,《新唐书卷八十三·列传第八》中记载“成安公主,字季姜。始封新平。下嫁韦捷……”。

崔铉为唐武宗时期拜中书侍郎,同中书门下平章事,后政绩斐然进爵魏国公。

橙柿记者了解到,这次发现的73件(组)遗物中,碗、罐、盆等日用瓷器,组成“瓷器天团”,堪称一场“唐代名窑博览会”。

他们组团穿越了1300年,穿越到今天,揭示了唐代长安城一个“高端社区”的存在。

这批青瓷、白瓷、黄釉瓷等,很多是出自名窑的贵重瓷器,但都有古人使用的痕迹,是当年居住在通义坊贵族们的日用陶瓷器。

遗址出土陶瓷器来源于多个窑口:白瓷来自唐代巩义窑和邢窑,黄釉瓷碗出自寿州窑,2件青瓷碗则与隋代长江中游窑场的产品特征相近。

这批瓷器,体现了隋唐时地方与中央之间的经济往来,是长安城为全国经济交通中心的实证,也是通义坊居民身份显赫的证明。

这次考古发现,不仅揭示了通义坊“高端社区”的奢华日常,也拼凑出一幅生动的隋唐长安生活图景……

橙柿互动·都市快报 记者 程潇龙

编辑 成嘉怡

审核 毛迪 王晨郁

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6