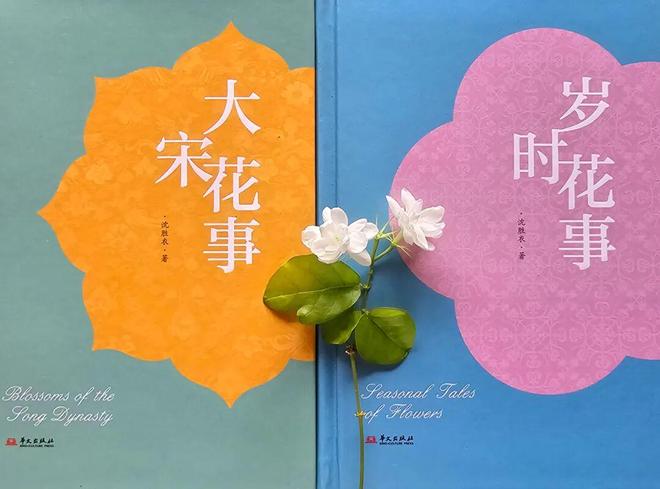

今年七、八月间,北京的夏花开得正艳。我的书房锦上添花,收到岭南沈胜衣两部新著《大宋花事》《岁时花事》。捧在手上,先看到扉页间的藏书票,上面的编号数字恰好是我出生的年份,不禁为沈郎的细心所感动。品读书中的优美文字,让自己的身心放松开来,沉入遍野摇曳的绿草鲜花中,似有缕缕淡香扑鼻而来,时而浮现出一种清新自在的状态,亦陶亦醉,不能自已。

却说沈君名字的由来,似出于宋苏轼词《浣溪沙·春情》云:“风压轻云贴水飞,乍晴池馆燕争泥。沈郎多病不胜衣。沙上不闻鸿雁信,竹间时听鹧鸪啼。此情惟有落花知!”此中沈郎为南朝沈约,廿四史中《宋书》的撰写者,他毕生用功极勤,学问最好。友人类比,好称沈胜衣为沈郎。清赵执信词《鹊桥仙·重过虎邱有寄》亦云:“酒边明月,病中黄菊,剩赚沈郎腰瘦。”此中对沈约的描写,沈胜衣说他最喜欢。

算起来我与沈胜衣交往,应该是始于一九九八年。那一年末《万象》杂志竖帜,创刊号上就有沈郎的文章《哀艳达明词》。那时我是《万象》主编,就编创而言,说是“交往”并不牵强。不过我又是一个“甩手掌柜”,在辽宁组建《万象》杂志,只管申请刊号、筹措资金、搭建平台,编辑室工作的真正操手,却是堂前堂后的“大小掌柜”沈昌文、陆灏。所以面对《万象》杂志中那一代舞文弄墨的人物,我与广大读者一样,往往只是读其文而知其名而已,多数没有实质性的“相识”。好在我时运不错,有幸遇到沈、陆等组织者,他们都是绝顶的好人,不但精心担负着种种责任,还请来那么多好作者,写出一篇篇好文章,让《万象》杂志受到欢迎。

二〇〇三年我的第一本随笔集《人书情未了》出版,沈胜衣在《文汇读书周报》上发表评论文章《人有书,情不了》,算是我们之间的首次接触。当时阅读此文,我激动不已,原因之一是我在大学读的是数学系,毕业后一直做理科编辑。后来因为工作之需及个人喜好,转入人文领域,在许多策划人的帮助下,编了许多文科类的书。但我自身知识结构的转型,尤其是由科学类文章写作转向人文随笔写作,还是花费了很大的力气,始终自信不足,胆怯有余。如今《人书情未了》首出面世,能得到沈胜衣这样优秀的作家点评鼓励,当然会让我念念不忘了。

二〇〇九年我来到北京工作,请梁由之策划“海豚文存”,二〇一三年沈胜衣《行旅花木》在“海豚文存”第四辑中出版。同年沈胜衣赠我他的另一部新著《笔记》,书前题词写道:“晓群先生惠存,为了斯人斯书的谷林先生之共同结缘。”这里的“斯人斯书”是《笔记》第一辑的题目,此辑专写他与谷林交往的旧事,而谷林又与我此前主持的辽宁教育出版社交往甚密,“书趣文丛”第一辑收有谷林的著作《书边杂写》,谷林还曾经帮助我们做校对工作。再有止庵为《人书情未了》作跋时写道:俞晓群主持出版的“‘书趣文丛’所收皆为新著,价值或许有待时间考验,然而其中至少谷林翁一册《书边杂写》,我敢断言是经典之作,可以泽及后世”。有趣的是我个人与谷林的关系,类同于我与沈胜衣的交往,也是只读其书未见其人。

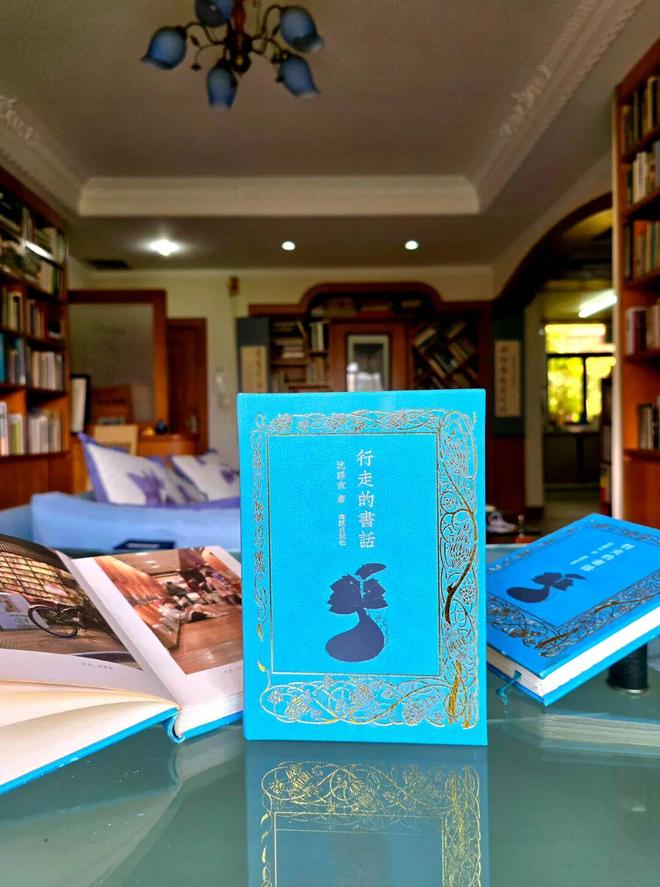

时间来到二〇一五年中秋,胡洪侠安排,我们在深圳为沈昌文祝寿,许多好友参加,沈胜衣也从东莞专程赶来。这是我第一次见到沈胜衣,短时间的交流,颇有些一见如故的感觉,我对沈郎粗浅印象:相貌清秀,气质不俗,南方人温和谦逊的谈吐,无愧于“岭南雅士”的称号。除此之外,沈郎的气质之中,还隐隐潜伏着一股豪爽之气。沈胜衣对我的印象呢?他后来写道:“俞兄的体魄就是典型的大汉。他在出版上也大刀阔斧,不断做出大格局。然而他又心地纤细,为人做事细致细腻,其中一个体现是对书装艺术的专注用心。”(《行走的书话》)一年后沈胜衣交来书稿《行走的书话》,再一年后在上海书展上,沈胜衣的新著首发,他赶来参加签售活动,我们还安排一次晚间小聚,英国人谢泼德也在座,他来上海是为他的著作《艺术中的灰姑娘》讲座签售。那时我对沈郎的感觉,已经是相见恨晚了。

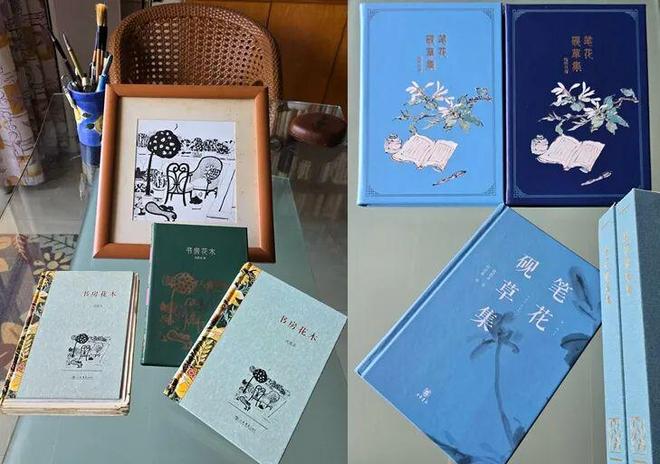

此后我退休离开出版社,闲暇时陪着沈昌文喝酒聊天,还为出版做一点拾遗补缺的小事。比如模仿西方装帧艺术,为一些优秀人物改装皮书,当代人的著作有谢其章、扬之水、辛德勇、止庵、王强、陆灏等,还有为沈胜衣改装《书房花木》《笔花砚草集》。记得二〇二一年四月十日,我们为改装沈胜衣的书,专程来到深圳,先是与沈郎小聚,再一同来到胡洪侠夜书房续饮聊天,直到午夜鸡鸣。星斗流转,岁月飘零,转眼之间,那时的情景都成了难忘的记忆。

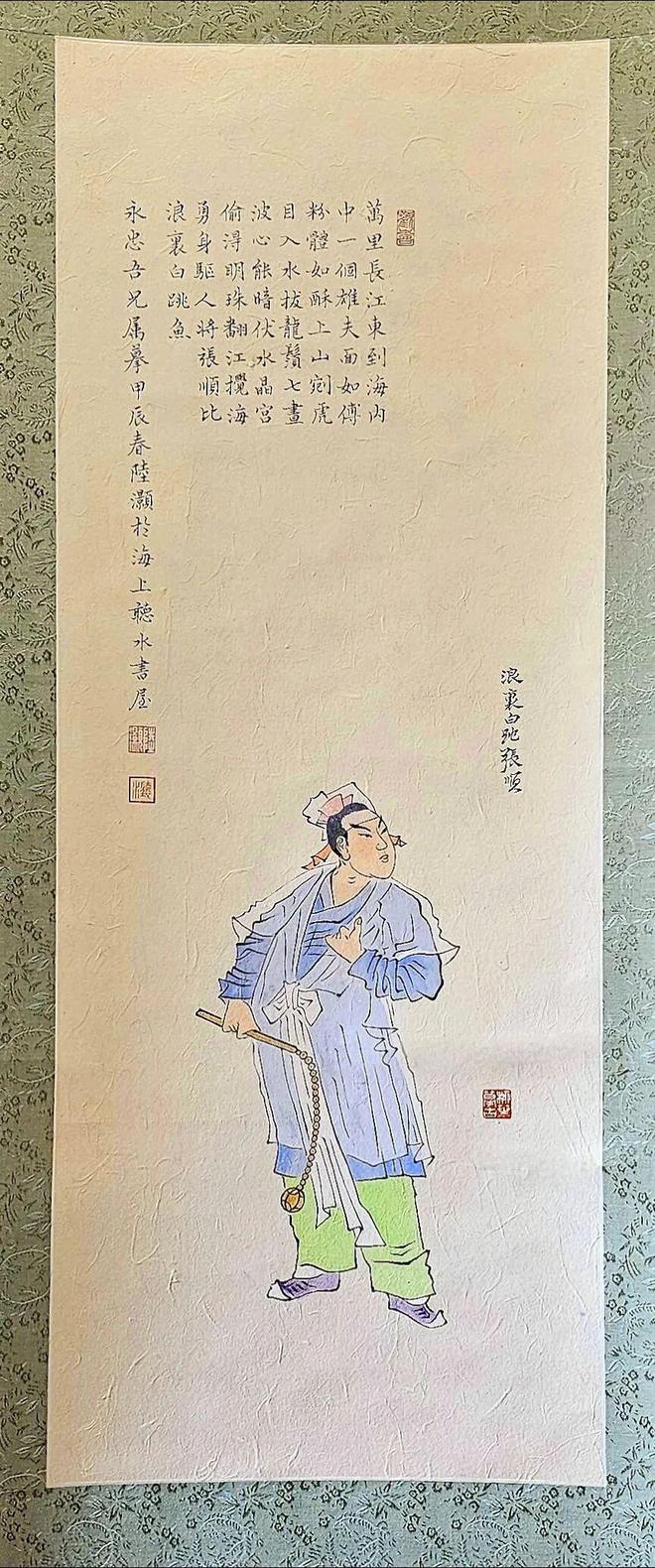

此番阅读沈胜衣,如入一处锦绣花乡,美景妙笔,俯拾皆是。此处单取几段人与人之间的彼此描述,最能表达我对沈郎的美好印象。如云也退文章《孤高清白之美》写道:读《书房花木》可“知一个心思缜密的人可以如何将关于光阴的思量化入花木审美之中,化得清隽婉转,既博且雅”。此段文字,点到沈郎做事为文的基本特质,实为妙说。再如:一是谷林,他的《书简三叠》是写给三位朋友扬之水、止庵、沈胜衣的书信集。谷林在序文中逐一绍介对他们的印象,关于沈郎,他写道:“至于沈胜衣则别是一奇。我读他文字多不自报刊,几乎悉数是他伴同手简用‘忆水舍笺’一般规格的大张素纸打印寄来。博观深情,自是一绝。好法书名画,每以彩色缩印于笺纸一角。对港台影剧歌咏,又独具心眼,自称有‘声色之好’。”反过来沈郎写谷林:“慈眉善目,眉发俱白,长身如鹤,翩然若尘外高人。欢喜相认,便随老人穿过院落,来到他的房子。”(《笔记》)二是扬之水,她与沈郎相交甚好,曾为沈著写过两篇跋文。她在《书房花木》跋中写道:“宋人咏春句云:‘春晴也好。春阴也好。著些儿、春雨越好。春雨如丝,绣出花枝红袅。’(蒋捷《解佩令·春》)或可移来为胜衣君的文字作赞。”又见沈著《岁时花事》记载,沈郎引退后,适逢七夕,他带着白居易、陶渊明的书去登庐山,却接到扬之水安慰他的好话:“前半生是香山后来,后半生是五柳再世,舍此岂还有更理想的人生?”三是陆灏,也是沈郎的好友。沈郎评价陆灏:“陆灏有一份洒脱与颓废,狷介与随意混而为一的性情,他说自己是一个趣味主义者,做事出于兴趣,如果别人不喜欢,他就不干好了。”再说沈郎喜读《水浒》,最喜欢其中人物浪里白条张顺。他曾两次到西湖涌金门参拜张顺铜像,写文章借《水浒》张顺之眼,道出眼前风光:“西湖水色拖蓝,四面山光叠翠。”又请陆公子摹绘张顺画像(下图),公子画中人物的衣裤设色,恰好就是“拖蓝叠翠”了。

行文及此,再回到沈郎两册新著。最初阅读,只想写几段点评文字,谈一谈旧日印象、文中感想。没想到读进去却犯了花痴,停不下来。只好又去找出书房中沈郎的旧著对照、接续阅读,没有的、找不到的,又在网上买几本回来收存补读。因此感慨之念也多了起来。总结记忆,略记几段:一是沈郎文章所追求的风格,大约还是知堂一脉。那是什么风格呢?如周作人《瓜豆集》序文所言,他说自己的这部文集写得“太积极了”“不够消极”,“我这瓜豆只是老老实实的瓜豆”“出自园丁,不经市儿之手”,此中的寓意已经再清楚不过了。而沈胜衣说:“我不喜欢植物被赋予社会政治意味,……只能尽量提醒自己:回到单纯的花本身吧。”(《笔记》)他还说:“更愿意将植物放在一个对等的位置,不求草木之用,而是尽量去纯粹地发现和欣赏。”(《行旅花木》)即如戴蓉所言:“虽说草木有本心,不求人折,但草木有情,当会明了你的一番怜惜之意。”(《草木光阴》)又如扬之水所言:“非借助草木的万般风流以足自家之风雅,而是融入草木,同仰自然之鼻息,也因此最喜欢作者的为花木‘洗冤’,——洗去人为的寓意,还花木以清白。”(《行旅花木》)以上一番表白,果然与知堂的观点一脉相承。二是沈郎的植物书话,“追求对某种花草的典实作竭泽而渔的全盘掌握,强迫症地读遍手头所有资料,大量引用文献,出现不少书名号、引号,甚至变成‘抄书体’和繁琐芜杂的长篇大论”(《岁时花事》)。这样做是否合适呢?是否需要改变文风?在沈胜衣犹豫不决之时,杨宝霖的一段话坚定了沈郎写作的信心。杨先生说:正该如此写作,我“深知这类作品的特点,是时不时‘荡开一笔’,你的文字就有此妙处。但又好像生怕人家见怪、不明白,因此荡开之后总要交代说明,其实大可不必,因为散文本就该如此”。杨宝霖此段解说,实为文法高论。三是那些年沈胜衣寄我《耕读》杂志,颇让我难忘。其以陶潜诗意“既耕亦已种,时还读我书”(《读山海经》)为题,格调清新淡雅,刊载好文章不少。写此文时我发现自己所藏不多,或被友朋拿走,或压在哪里,只好又补买几册,竟得到一册《耕读》首发卷,还是主编赠与许宏泉的签名本,颇为有趣。我喜爱的文章如《韭菜春秋》《狗牙花与狗尾草》《金鱼简史》《东莞观赏鱼养殖历程》《八角茴香》《荔枝图与唐人荔事三则》等,生动可读,增长见识。其某册附图中有陆灏秀丽的小楷书写,还可以联想到沈郎写宋人以荔枝簪头、做耳环,以及扬之水说金银器“可谓一俗到骨,它以它的俗,传播时代风尚”。沈郎说:“世俗的荔枝亦然。”(《大宋花事》)四是通览沈郎著作,我喜欢的文章如《伦敦,书影憧憧的街与巷》《春节:太平梅事,以娱岁华》《百合:相合于根,相契于心》《好花开满男儿头》等,从中学到不少新知。比如《大宋花事》中讲到蔷薇、酴醾、月季的花期故事,让我对诗句“开到荼䕷花事了”,有了新的认识。

然而沈胜衣最让我赞赏的文章是《水浒草木状》,如此解读《水浒》让我思绪大开。比如沈郎统计《水浒》中芦苇出现八十多次,杨柳出现六十多次,松出现七十多次,每种植物出现时有着什么样的寓意,杨、柳与杨柳的解释,金圣叹如何将《水浒》中的荷花全部删掉云云,确实异响旁出,思考缜密,笔力不凡。还有针对梁山好汉的粗卤,金圣叹解释说,有的粗卤是悲愤无说处,有的粗卤是气质不好。读到这里,沈郎吟诗《想起了水浒》批道:“粗卤便粗卤了,洒家哪去管这许多。”由此想到,年少时我喜欢水浒中人物黑旋风李逵,不是他杀戮太重,而是他的那句话:“招安,招安,招甚鸟安!”朗朗声音,至今仍在耳畔回响。此中观念,似与沈郎大有相通之处吧。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6