1.

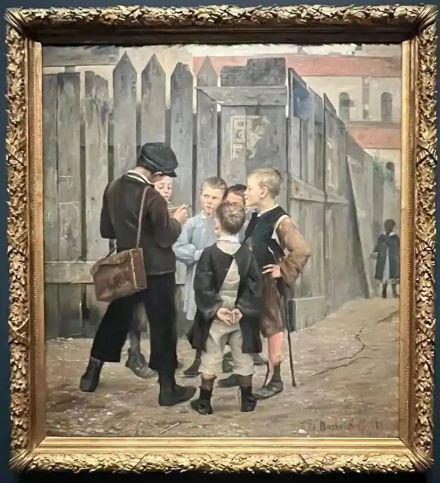

六个男孩,围在街头一道木栅栏前,似乎正谋划一出恶作剧。刚放学,他们灰色或黑色的罩衫,是校服。戴软边帽、背挎包的高个子男孩,背对我,手捏弹弓,大概是恶作剧的主导者。其余五个男孩,在听他说着什么,眼神恭顺或质疑。指甲缝里的黑屑,清晰可见。皮鞋上有泥痕或破洞。裤腿短到了小腿肚的位置,因他们生长得太快,父母无钱制新衣。木栅栏上,有刀子刻出的绞刑架痕迹、一抹绿漆、广告纸撕毁后残余的一角,传递出法国小镇十九世纪末的信息。

《一次碰头》中的上述场景,出自女画家玛丽·巴什基尔采夫之手,呈现在我眼前。

玛丽·巴什基尔采夫《一次碰头》 布面油画

画面右上角,一个女孩,也穿着黑罩衫,沿着有坡度的街道远去。那似乎就是画家的处境:孤零零,走在爱美术的路上,被男性占据的主流画坛,排斥、质疑。二十六岁,因肺结核死去……

自六月起,上海生活中,“巴黎成分”陡然浓郁。“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”,在浦东美术馆展出,长达四个月,分日场和夜场。来自各地的观众,排队购票观展,再到顶层露台,以黄浦江、外滩或东方明珠塔为背景,拍照留念。“奥赛”“梵高”“巴黎”等名词,在餐桌话题、微信朋友圈、小红书中,频频出现。“现代如何缔造”,成为美术界乃至知识界重新思考的主题,在各种分享会、访谈节目里,被阐述、争论。

临近展览结束,十月的这一天,我来到浦东美术馆,与库尔贝、米勒、梵高、高更、莫奈、玛丽·巴什基尔采夫们,待一个下午。假装在巴黎,追随林风眠、徐悲鸿、刘海粟、艾青、吴冠中、庞薰琹们,去巴黎美专、卢浮宫、塞纳河边画廊,寻找中国之美的现代表述方式。

巧的是,眼下,位于世博园的中华艺术宫,有一个主题为“上海现代”的展览,从美术、装置、电影、音乐、设计、家具、建筑等角度,呈现五四运动以来的上海现代性构建进程,与浦东美术馆内的这一展览,碰头了。

几天前,我去看了“上海现代”展,对若干展品印象深刻:庞薰琹的花纹图样设计作品,源于敦煌壁画的启示;宋庆龄的手包,绣有她英文名的缩写“SCL”,旁边挂着她穿过的香云纱旗袍;闻一多横涂几道墨线,代表斑斓虎纹,为徐志摩设计出《猛虎集》封面;以混凝土为材料、以1992年以来上海证券指数曲线为蓝本,绘制的一道山脉,横贯百米展厅,隐喻着“土木建筑对于中国现代化之作用力”;一张铺有白布的长桌,陈列千朵玫瑰,像女子躺在病床上,由密集悬空的输液袋,滴滴答答输送葡萄糖,曾经轰动2000年“上海双年展”的这一装置作品,再度展出,玫瑰则是今年的了。

一代一代的爱与美,持续被创造、呵护、抢救,惊心动魄。

“现代”一词的英文“Modern”,法文“Moderne”,在1928年,由上海的《中央日报》音译为“摩登”,作为新创办的文艺副刊之名,很妙:“摩”是触及,“登”是向上,“摩登”就是超越,抵达新高度,无论穿高跟鞋的女郎、摩天大楼,还是一切冲破桎梏的方式。现代、现代性、现代主义,这些概念与实践,从上海开始,向广大内陆延展。“摩登”,是上海贡献的一个新词、一种新生的力。

显然,“上海现代”展,或者说上海、中国的现代性,与欧美、巴黎有关。那些上世纪早期的觉醒者、艺术家,相当一部分有留学经历,在上海的码头乘船到世界上去。于是,中国方能在世界之中,不至于因自闭自负而毁灭。

上世纪初期的那些先锋、叛逆者、新人,与“钟情于真实”的现实主义画家库尔贝,与浦东美术馆内“缔造现代”的巨擘们,也就存在关联。

一个人进入美术馆,就是从作品,乃至从自身经验和血液中,辨认潜在的关联。

2.

梵高的《自画像》《梵高在阿尔勒的卧室》前,人最多,一簇簇头颅,像葵花倾向太阳。一个孤独至死的人,身后获得世界性的声名,有意义吗?没意义吗?说不清。但我知道,如果没有美和颜料的庇护,他会活得更惨。

远远看一眼梵高,转身。在冷冷清清的《一次碰头》前,与本次展览中唯一的女画家,碰头了,是意外的事。对她和这幅画,我一无所知,于是,惊喜。

玛丽·巴什基尔采夫,生于俄罗斯贵族家庭,十多岁,随父母移居巴黎。写日记。拒绝“结婚、生子、侍奉丈夫”的古老律条,“那是洗衣妇们都能做到的事情”。全身心热爱大自然和艺术。她有一幅没来上海的作品《在画室》,是一群女画家观察、描绘男模特的情景,表达了对时代的冒犯。“我想看到、拥有、拥抱这一切,然后死去。”她在1884年死去,生命比梵高还短暂。1890年,梵高死去,三十七岁。这两个画家在巴黎碰过头吗?画风迥异,一人写实,一人写意。即便碰头,两人能惺惺相惜否?很难。

唯我独尊,是天才的特征之一。天才们如果和睦相处,就会落入凡夫俗子之流,这世界就无聊无趣了。

在上海这一展厅中,梵高与高更的两幅自画像,不再争吵,悬于相邻展板,目光投往不同方向。因艺术理念不同而冲突,梵高割耳朵,高更仓皇逃出阿尔勒,去塔希提岛,描画女子、海、一头公牛。于是,我看见他画笔下黏稠的阳光,听见腥咸的牛叫、涛声。

梵高面前的观众稀少一些了。在下一波人流涌来前,我走过去,近距离地面对这个孤寒者。

他一生画了四十余幅自画像,因为穷,请不到模特。买一面新镜子,就欢喜,写信告诉弟弟提奥。“与镜中人对话”,似乎也是每个作家的肖像。一张白纸,一台电脑屏幕,就是镜子,考验一个人的诚意与勇气。临终前一年,梵高作这幅自画像,一张脸像麦地,于幽蓝天空下金黄燃烧。脖颈上,一小截绿丝带,如小溪淙淙流过。与其他自画像相比,这一幅有生命的欢欣,我喜欢。

临终前,梵高得到侄女出生的消息,画一幅杏花图,嘱托弟弟贴在床头,祝福她。那一树的绽放,明媚逼人,无一丝一毫的癫狂黯淡,满盈春意,很不梵高。那才是梵高。他有一腔柔情要倾诉,无人聆听。假如与他共处同一时空,我、展厅中的这些观众,大约也避之唯恐不及。那一腔柔情中的危险性,拉开距离后才得以消散,仅供后人审美和怀想。

梵高只有一个亲爱的提奥。

“我没见过天使,所以不画天使。”1855年,库尔贝发表《现实主义宣言》,扛起美术领域的现实主义旗帜,与文学中的现实主义碰头。自然主义、印象派、后印象派……随之而来,米勒、莫奈、梵高们随之而来。展厅中,有库尔贝的自画像《受伤的男人》:斜躺,眼睛紧闭,右侧是一把剑,左胸口白衬衫上有一抹血迹,怀抱毯子。据说,那毯子的位置,本来画了一个女子。当爱情消失,库尔贝修改画面,用颜料埋葬了她。

抛弃古典主义、浪漫主义的甜腻和粉饰,呈现真实的处境,库尔贝、米勒、梵高、莫奈们,一概如是。

“将我所处时代的风俗、思想与风貌转化为艺术,这就是我的目标。”也是库尔贝的话。与所处时代同在,盯着它、纠正它,燃烧出自己的微光,就是现代性。“缔造现代”,始于现实主义,永远未完成,像黄浦江乃至一切江河。

一切伟大的表达者,都在缔造各自的“现代”,李白、杜甫、韩愈、苏轼、辛弃疾、归有光、曹雪芹,如是;鲁迅、废名、沈从文、老舍,亦如是。

我注意到,在库尔贝画笔下,英雄与农夫的尺寸相同——人的平等、解放,从十九世纪中期的这一细节,开始了。

3.

看到了米勒的《拾穗者》。三个农妇,向麦地弯腰如致敬。裹着红、黄、蓝的头巾,酷似我故乡中原的亲人。远处,有骑马者,大约是这片土地的主人在巡视。童年,我曾跟随外婆拾麦穗,对米勒,就亲切异常。

《拾穗者》附近,有巴斯蒂安-勒帕热的《干草》:田野里,一对青年夫妻在劳作后休憩,男子用草帽遮脸,鞋子满是泥迹;女子坐着,脸憔悴,嘴巴微微张开,眼神迷茫,脚边有一个装食物的铁罐。

拒绝天使后,继续拒绝宫廷、贵妇,让田野、工厂和街道入画。库尔贝们,走向自然光下悲喜交加的人间。1841年,金属颜料管的出现,让他们的户外行动更便捷有力。

梵高《吃土豆的人》没来上海参展。画面中,五人围坐在电灯下吃土豆,脸消瘦,手关节粗大,似乎在谈论播种和墒情。据说,梵高最初画四人,后增加一人,让人气更浓烈,活下去的信心更强。它被评价为一幅“丑画”,画中人,毫无优雅精致。我喜欢这幅画。它不丑。丑陋的,是一些人通货膨胀般虚妄的眼神。

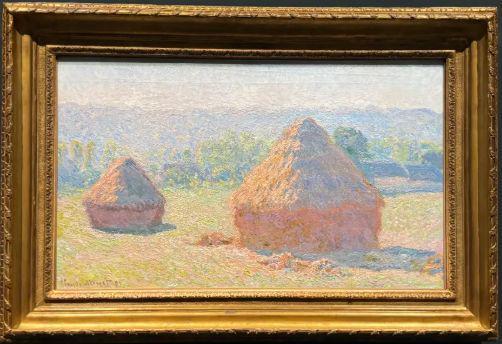

莫奈《夏末的干草垛》 布面油画

距《拾穗者》《干草》不远,是莫奈《夏末的干草垛》,都是大地上的事情,彼此呼应,显出策展人的慧心。

莫奈一生画许多干草垛。如,冬日覆雪的干草垛,像隐忍的穷人,衣服中的棉絮露出来了。眼前这一草垛,涌动夏末的光,在阴影衬托下充满热力。一个人随身携带阴影,就立体、真实,摆脱单调和虚假。与阴影同在,就是与光芒同在,这是莫奈带来的启示。当然,阴影并非黑暗,在低温中,养育那细微的一切,比如,蕨、虎耳草、日记。

脱尽麦粒后的干草垛,陪伴农人一年,喂牛、烧饭、取暖,这是中法两国乡村相通的经验。眼下,中国大地基本没有干草垛了。每年五月,收割机队伍遵照麦子成熟的规律,自南向北挺进,收获麦粒的同时,将麦秆粉碎入土,化为地力。牛,在现代化养殖场内,咀嚼科学配比的饲料,加快体重增速。厨房里的煎炒烹炸,来自煤气公司或电厂的支持。

如何叙述当下,即如何缔造现代性,而非沉溺于对旧时代情调的临摹,对画家、作家、建筑师、设计师,乃至一切以创造为使命的人而言,是永恒的难题。

展厅里,那些少年,面对拾麦穗的农妇,面对蛋挞形状的干草垛,眼神困惑。他们在动画片、二次元游戏、奶茶和补习班之间,长大。我没理由担忧。一代人有一代人的处境、命运。我与梵高、米勒、莫奈们,大致上共处于工业化尚未提速的长时段中,与农业的关系更密切,或许,在浦东美术馆内的一次碰头中,更有话可说?关于泥腥气、杏花香,关于在干草垛中如何挖一个洞穴,度过与父母争吵后离家出走的一夜……

几天前,沿黄浦江跑步,我气喘吁吁,坐在长椅上歇息,一脸汗。长椅另一端,一个瘦黑男子,向我打招呼:“上海热哩很,你老家也冷了吧?”我愣一下,笑了:“对,老家冷了。你老家是哪里?”他眉毛扬起来,大声说:“河北!我儿子大学毕业了,在石家庄上班。”我笑了:“好啊。你来上海旅游?”他说:“我收罢玉米、种完麦子,就来了,找工作哩,我年年这时候来上海,找绿化的活,种花呀,种树呀——我有十八亩地。你有多少地?”我又愣一下,笑了:“我没地了,得干点别的活了。”他一脸同情:“哎呀,活不好找,你还得买米买面哩……”

看着米勒、莫奈,想起“江边对话”,明白,我身上土气未消,就能保持素朴、继续生长,像收罢玉米后种上麦子。

4.

回到玛丽·巴什基尔采夫的《一次碰头》前。

六个男孩仍在窃窃私语,这也是中原小镇常见的一景。不同处在于,上世纪七十年代,街头拐角处,我们脚穿解放鞋或回力鞋。密谋的事情,大约是,如何抢夺另一帮孩子的军帽,趁露天电影散场时的混乱。军帽,是商店里买不到的时尚品。一顶军帽,意味着家中有当兵的亲人。一个戴军帽的少年,与外面的世界有关联,有远行的可能性,不必困在原地不动。为一顶军帽而斗殴,这类事件就屡屡发生了。

好作品的秘密,大约就是“熟悉而陌生”。“熟悉”,能与阅读者的个人经验,发生痛切的关系;“陌生”,让阅读者的灵魂得以更新。《一次碰头》的好,我懂。

“言寡情而鲜爱,辞浮漂而不归。”西晋松江人陆机,在《文赋》中如是责备。写作、绘画,其理一也。库尔贝、米勒、梵高、莫奈、玛丽·巴什基尔采夫们,深情而笔致沉实,颜料在画布上堆叠凸起,那积雪、绿叶、花,就要溢出画框、涌入上海了……

浦东美术馆位于陆家嘴,从前的田野、村舍、奶牛场,演变为金融街、财富梦。幸而,这美术馆,这美术馆里的古人与今人,让自然万象之美,有所归、无所惧——沿画笔这一条小路,就能走到后世人心里去。

看,西斯莱《马尔利勒鲁瓦镇的砖厂小路》,把一个小镇夏天,分成两半,每一半都绿沉沉、光灿灿。毕沙罗《冬日里村庄一角的红色屋顶》,让我想起故乡屋顶下的火盆。西涅克《井边的女人》,两个女人,在利用滑轮汲水,井边,有水罐张开大嘴渴求。中原水井结构与此不同,井上架着“A”字形状的辘轳,当水桶从幽暗中沉沉升起,辘轳就吱呀吱呀歌唱,响声传得很远。

卡耶博特《开花的树》,则酷似上海某院落内的一棵小树,三月里,满面粉艳。我在十米外一座历史保护建筑的窗口内,坐了若干年,被小树的美,保护着。后来,它消失于一片工整的绿地。

美好的物事,都有失去的危险。从一棵树,到接受葡萄糖的一桌玫瑰,乃至一切。美国诗人毕肖普说:“失去的艺术不难掌握。”绘画和写作,是一种挽留、抢救。爱与回忆,也是一种艺术。当一个人陷入爱、回忆,就成为隐秘的艺术家了。

我走上美术馆顶层的观景平台。一家西餐厅,落地玻璃窗内坐着几个艺术家,手握刀叉像捏笔。对岸,外滩,灯火陆续点燃。那哥特式、巴洛克、Art Deco(装饰艺术)、中式等建筑风格,冲突、融会,魅力无限,似乎也在阐释“缔造现代”的方法论。

黄浦江与苏州河,在外白渡桥碰头后,苍苍茫茫朝东去了,深情、汹涌。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6